【第120回】みちびと紀行~日光街道を往く(間々田~石橋) みちびと紀行 【第120回】

小山宿の街並み

小山宿の街並み 小山宿脇本陣跡には明治天皇行在所の碑

小山宿脇本陣跡には明治天皇行在所の碑11:00am、小山宿に入った。

近代的なビルが建ち並ぶ街道筋に、どことなく昔の面影がある。

粕壁宿でもそう感じたように、住む人の心の中に、この町の古い歴史の物語が刻まれているのだろうか。

( 参照:【第117回】みちびと紀行 )

小山氏の居館、後北条氏の曲輪、徳川氏の小山御殿があった場所

小山氏の居館、後北条氏の曲輪、徳川氏の小山御殿があった場所小山は、下野最大の豪族・小山氏の本拠地だ。

一族に隆盛をもたらしたのが、「寒川尼(さむかわのあま)」という人物。

彼女は、当主・小山政光(おやままさみつ)の後妻で、『鎌倉殿の13人』の八田知家の姉、そして源頼朝の乳母のひとりだ。

頼朝が平家打倒を掲げて挙兵したとき、小山政光とその嫡男・朝光は京都にいた。

夫の不在中は妻が権限を持つのが習わしだったらしく、彼女は、元服前の末子・朝光を伴い頼朝の宿所へと出向き、源氏の側に立つことを表明する。

頼朝の感激は相当なものだったはず。小山氏という味方を得ることは、平家の本拠地・西方へと心置きなく進軍できることを意味するのだから。

下野国は、奥州から坂東への出口にある。

( 参照:【第111回】みちびと紀行 )

頼朝にとっての気掛かりは、平氏討伐に向かっている間、奥州藤原氏によって背後を突かれること。家康が伊達をはじめとする東北の武将たちの動向を気にしていたように、頼朝もまた、大きな財力と軍事力を持つ藤原秀衡を脅威に感じていた。

その奥州からの出口に小山勢が立ち塞がってくれることになったのだ。

感激した頼朝は、寒川尼に伴われた朝光の烏帽子親となり彼を元服させ、側近に加える。

そして小山氏は、鎌倉時代を通じて有力な御家人となった。

人の一生のなかには、その後の運命を大きく変える決断の時がある。

女傑・寒川尼の、正しく情勢を見る目と行動力が、こうして歴史を動かしたのだ。

小山市役所の敷地にある「史跡小山評定跡」

小山市役所の敷地にある「史跡小山評定跡」小山氏の館跡には、戦国時代、後北条氏によって曲輪が建てられ、その後家康が御殿を建てた。今そこには小山市庁舎が建ち、敷地内には「小山評定」の碑がある。

上杉征伐のため会津へと向かっていた家康以下武将たちが、石田三成挙兵の報を受け、西へと転進して三成を討つことを決めた「会議」が、ここで行われたのだ。

関ヶ原の戦いへの流れを決定づけたとされるこの小山評定。第一次史料が見つからないことから、その存在自体がなかったのではないかとも言われている。

けれど僕には、なにかしら話し合いがあったとする方が自然だと思える。

日本には「重要なことは合議で決める」という暗黙のルールがある。神話の中でさえ、神々が会議する場面が何度も出てくるのだから。

それに、あの慎重で思慮深い家康が、この時点で武将たちを独断で従わせようとするとは思えない。

方針を「話し合う」ことを目的とするというよりは、その体を装いつつ、一致して三成を討つという「空気」を醸成するための儀式として、小山評定はきっと開かれたのだろう。

小山評定に描かれる場面は次の通り。

諸将を前に、家康が三成挙兵を報せると、第一声、いきり立った福島正則が、家康のために命を捧げることを宣言する。

黒田長政がこれに呼応する。

そして、掛川城主・山内一豊が、「自分の城を明け渡して家康公にお味方する」と宣誓。

これを機に、その場の「空気」が一挙に家康支持で固まった。

家康は、この一豊の行動を「最大の功名なり」と絶賛。山内家は土佐一国20万石を与えられることとなる。

ここで、おや?と思う。

第一声を発したのは福島正則のはず。

なのになぜ、三番手の山内一豊の方が「最大の功名」だとされるのか。

しかも福島家は、関ヶ原のあとで安芸・備後併せて50万石を得るものの、20年後に改易されてしまう。

幕末まで続く山内家と、いったいどこで明暗を分けたのだろう。

考え得ることは次の通り。

正則の第一声は、場の空気を支配するまでにはいかなかった。「ああ、あいつだったらそう言いかねない」とでも思われていたのかもしれない。予測の範疇。その場その場の勢いで感情を言葉にしてしまう正則に、危うささえ感じたかもしれない。

それに対し、山内一豊の第三声は、その場にいた諸将たちにとって少なからず衝撃だったのだろう。「あの山内がそう言うのであれば……」と思ったのかもしれない。説得力が違った。

それを家康は、場の空気から察したのではないか、と。

一豊は小大名で、とくに目立つ存在ではなかった。『一豊公御伝記』によれば、自身のことは語らず、概して口数は少ない。酒は盃に2、3杯のみ、能も茶もわずかに嗜む程度。現代で言えば、朴訥で実直な人だったのだろう。

けれど、そういう人が言うからこそ人の心が動く、ということが世の中にはある。

昔も今も、心から感動を呼ぶのは、寡黙で飾らぬ人から絞り出される言葉なのだ。

第一奥州街道踏切を渡る

第一奥州街道踏切を渡る小山宿を出て、さらに街道を北上していく。

JR両毛線の踏切を渡って15分後、「喜沢分岐点」に着いた。

「壬生道」との追分で、ここを左に進めば壬生、鹿沼を経由して日光へ到達できる。日光街道よりも5km近道だ。

このことからも、日光街道は参詣道などではなく、その正体は、東北勢の侵攻に備えた防御の要・宇都宮までの軍用道路だったと思えるのだ。

( 参照:【第111回】みちびと紀行 )

喜沢分岐点、「右奥州、左日光」

喜沢分岐点、「右奥州、左日光」『おくのほそ道』の旅では、芭蕉と曾良はここから壬生道に入り、栃木市惣社町の大神神社にある「室の八島」に寄ってから日光に向かった。

千住大橋からここまで、心の中で「同伴した」旅の友と別れるような気がして、彼らの背中を見送るように、続いていく壬生道を眺めていた。

日光街道は右の路地

日光街道は右の路地喜沢分岐点から先、旧日光街道は、まっすぐ引かれた国道4号線の左右に、のたうち回るように現れては消え、合流を繰り返す。

次はどういう展開が待っているのだろう。

道という構造物は、鳥にでもならない限り、その全体像を見渡すことができない。先行きが見えない。まさに「未知」なのだ。

そのことが、一本の道をたどるこの旅を、いっそう味わい深いものにしている。

道の変化が楽しい

道の変化が楽しい しばらく東北新幹線の下を通る

しばらく東北新幹線の下を通る 新田宿の街並み

新田宿の街並み 車両通行禁止区間、子どもの遊び場になっている

車両通行禁止区間、子どもの遊び場になっている 小金井一里塚

小金井一里塚日光街道中で最も小さな宿場・新田宿を過ぎていくと、国道4号線の左にわずかに外れて「小金井一里塚」が現れた。ここまで来て初めて見る盛り土の一里塚だ。

江戸期の日光街道の姿をようやくこの目で見た気がする。

一里塚を外すように国道4号線を設計してくれた、当時の担当者に感謝した。

小金井宿本陣跡

小金井宿本陣跡小金井宿の本陣跡を過ぎると、日光街道は突然、畑の細道となった。

本当にこれが日光街道なのだろうか。

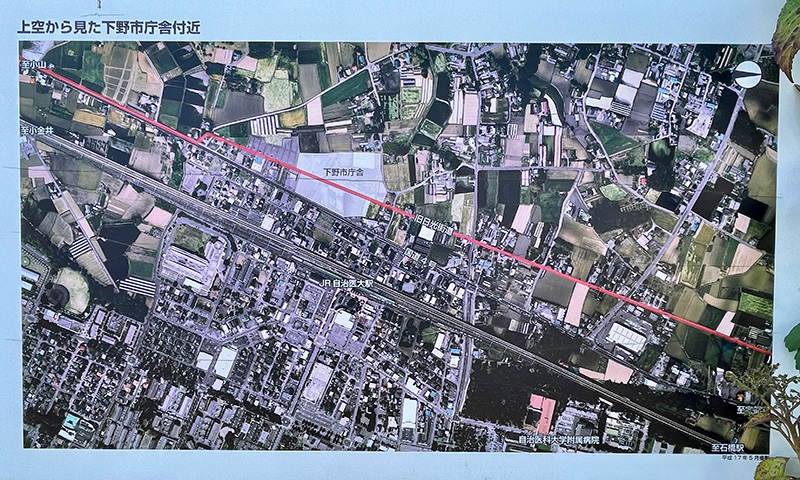

そんな不安を見透かすように、細道の先に現れた下野市庁舎の敷地内に、日光街道の案内板がある。

なんと、市庁舎は、日光街道の真上に建っているのだ。

庁舎建設の際の発掘調査で、幅8〜10mの街道の遺構が確認されたらしい。江戸期、この地の住人が、小金井宿の人々と力を合わせて笹原の原野を切り拓いて作ったのだという。

そうでしたか。それはそれは…

では遠慮なく、失礼。

日光街道に敬意を表し、市庁舎の中をずんずん通り抜けていった。

ここが日光街道?

ここが日光街道? 下野市庁舎を通り抜ける日光街道

下野市庁舎を通り抜ける日光街道 市庁舎の中を通り抜けさせてもらう

市庁舎の中を通り抜けさせてもらう 市庁舎を出てなお続く

市庁舎を出てなお続く のどかな道が続く

のどかな道が続く日光連山が見えてきた。

めざす日光東照宮は、あの山のふもとにある。

ゴールを視界におさめたことで、俄然盛り上がってきた。

整然と並んだキャベツやネギや稲わらが、景色の中に美しく映える。

さあ、歩くぞ、歩くぞ。

街道脇のキャベツ畑

街道脇のキャベツ畑 日光連山が見える

日光連山が見える ネギ畑

ネギ畑 稲の刈り取りを終えていた

稲の刈り取りを終えていた 「赤道」とは?

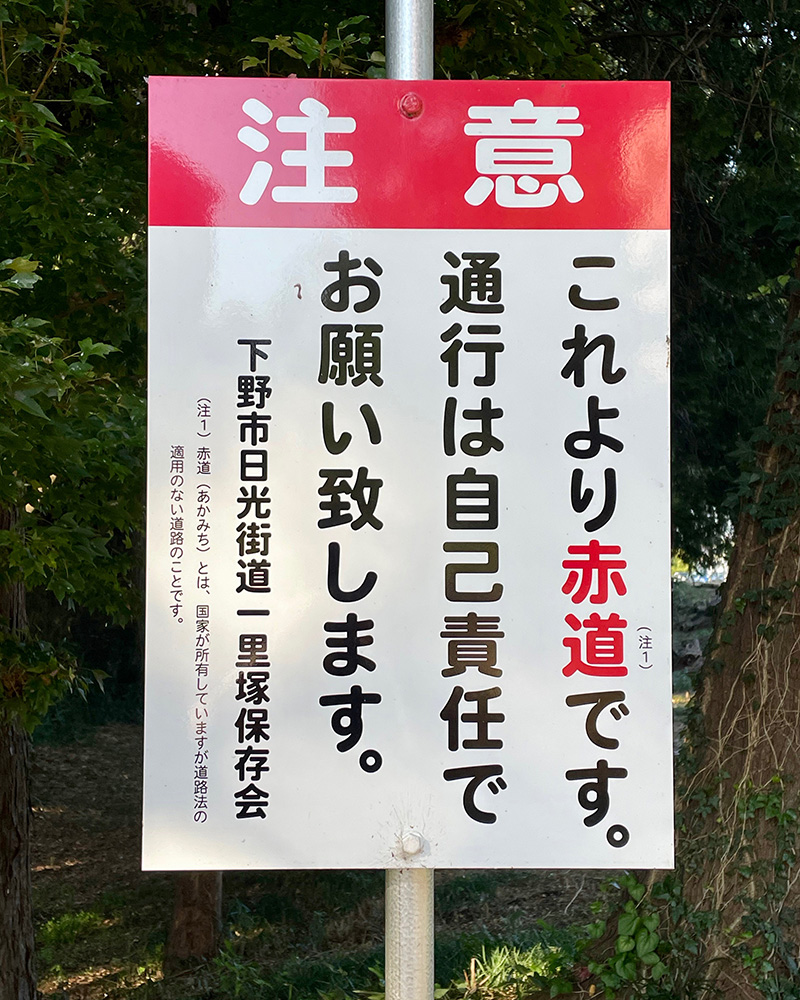

「赤道」とは?……と、突きあたりに突然の注意看板。

「これより赤道です。通行は自己責任でお願い致します」

なんのことだろう。

「赤道」と宣言されてとまどったが、よくよく看板を見ると小さな文字でこう書かれている。

「赤道(あかみち)とは、国家が所有していますが道路法の適用のない道路のことです」

つまるところ、「この道は『人が安全に歩く』ということに役所が責任を負わない道ですが、通りたければ自己責任でどうぞ」ということらしい。

なるほど、それはありがたい。

なんの気なしに通らせてもらっていた道も、こうなると道との「対話」が始まる。

ここは安全な道ですか?

僕がここを通る意義がありますか?

目を下に移すと、小さな板に書かれた「旧日光街道」の文字。

いやはや、愚問でしたね。遠慮なく通らせていただきます。

「旧日光街道」の板看板

「旧日光街道」の板看板 林の中を歩いていく

林の中を歩いていく林の中を抜けていく街道。

いったいどこに連れて行かれるのやら……

一本の道も人生も、これだからおもしろい。

しみじみとそう感じながら、木立の中を歩き続けた。