【第91回】みちびと紀行~鎌倉街道を往く(絹の道) みちびと紀行 【第91回】

小田急町田駅をスタート

小田急町田駅をスタート4月28日、木曜日、7:30am、小田急線・町田駅に到着した。

新宿からは快速で約30分。

鎌倉街道も、都心からずいぶん近くなった。

まだ通勤時間には早いのか、それとも、明日からのゴールデンウイークを前に休暇をとっているのか、駅前には人がまばらだ。

今日は曇り空、歩くにはうってつけの天気。

鎌倉街道歩き旅・第8日目が始まった。

「絹の道」の碑があった

「絹の道」の碑があった駅のそばの小さな広場に、「絹乃道」の石碑があるのを見つけた。

側面には「此の方はちおおじ」「此の方よこはま」と刻まれている。

「絹の道」とは、生糸の集散地として発展した八王子から、輸出港・横浜までを結んだ道のこと。

昭和20年代に地域の研究者によってそう名付けられたらしい。

ちなみに、それまでの呼称は「浜街道」または「神奈川往還」だ。

経由地であるこの町田も、絹とは深い関わりがある。

小田急線・町田駅の南側にある「原町田」は、江戸後期から生糸や繭の市が立ち、商人のための宿場町として栄えた。

生糸は、明治期の日本を支えた輸出品だったから、輸送路だったこの道は、日本の発展と独立を支えていたのだ。

その「絹の道」も、明治41(1908)年の、八王子と東神奈川間を結ぶ横浜鉄道(今のJR横浜線の前身)の開通によってその役割を終えた。

ちなみに、町田を通る二つの鉄道路線のうち、もう一方の小田急線が開通したのは、約20年後の昭和2(1927)年のこと。

開業から2年後の昭和4(1929)年には、「シネマ見ましょか、お茶のみましょか、いっそ小田急で逃げましょか」と歌われ、箱根観光が盛り上がる。

一方は絹の路線、もう一方は観光路線。

町田は、この二つの路線の開業によって、急速に発展していったのだ。

右が鎌倉街道・上道、左が「絹の道」

右が鎌倉街道・上道、左が「絹の道」 商店街を行く

商店街を行く「鎌倉街道・上道」と「絹の道」は、町田駅の南側でいったん合流し、しばらく商店街の道となって続く。

そして「三塚交差点」で、一方は鎌倉、一方は横浜港へとそれぞれの目的地をめざして分かれていく。

鎌倉街道は右方向、JR横浜線を渡った先だ。

いざ、鎌倉!

住宅街へと続く道を歩いていった。

町田天満宮の脇から鎌倉街道に入っていく

町田天満宮の脇から鎌倉街道に入っていく 都道56号線を行く

都道56号線を行く街道は「都道56号目黒町・町田線」となって続いていく。

この道は、武蔵国と相模国の境界となった「境川」に平行して、南北に走る。

「境川」と名付けられた川は全国に数多ある。

そのどれもが、国や藩、集落の境目を流れる川だ。

人は、川を境目と認識するものなのだろう。

川は土地と人を隔て、道は繋ぐ。

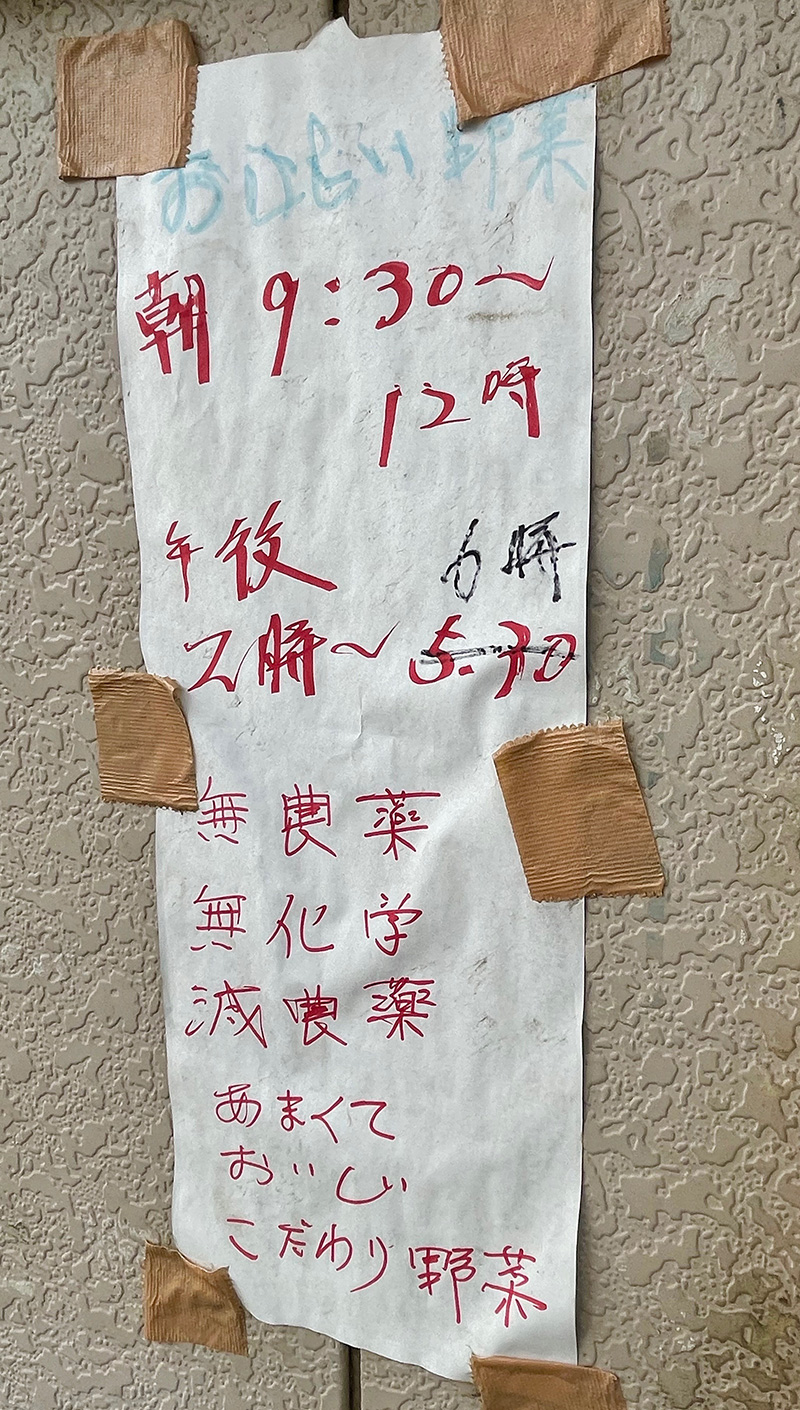

住宅街の中に畑がちらほらとあった

住宅街の中に畑がちらほらとあった畑をよく見かけるようになった。

道の脇の小さな直売所で、おばあさんがひとり、野菜を並べている。

ここでトマトを買った

ここでトマトを買った真っ赤なトマトが目に入り、その赤さが僕の食欲を刺激した。

「見てってよ」と声をかけられたので、寄っていくことにした。買うのは値段次第だ。

「いやぁ、美味しそうだなぁ」と日除けの内側に入ると、

「イチゴ、ほれ、こんなに赤くて美味しそうに」と言う。

僕の欲しいのはイチゴじゃなくてトマトなんだよ。

「はいはい、トマトね。もう、うちのトマトったら評判良くて、これ食べたら他のは食べられないって言うよ。全部、無農薬!息子と二人で作ってるよ。」

たしかに濃厚な味で美味しかった

たしかに濃厚な味で美味しかったじゃあ、トマト少し買っていこうかな。

「はいねー。これね、千円。」と10個くらいで一山になったトマトに手をかける。

ちょ、ちょっと待ったぁ!え?千円?(たっけぇ~。)

そんなにたくさんいらないよ。こっちの少ないのは?

小盛りのやつを指すと、

「そっちは500円。少ない、少ない。お兄さん、いい体つきしてるし、それじゃ足りないよ。このトマトはここでしか手に入らないよ。せっかくだからたくさん食べて~。美味しいよ~。」

と、絶妙な調子で言う。

おばあさんは無敵だ。

そこから先は、ずっしりとトマトの入ったビニール袋を手に、街道を歩いていくことになった。

やけに茎の長いタンポポだと思ったら、「ブタナ」という別の植物だった

やけに茎の長いタンポポだと思ったら、「ブタナ」という別の植物だった 国道16号線を越える

国道16号線を越える 東急田園都市線が下を走る

東急田園都市線が下を走る 木々の間にスヌーピーが姿を現す

木々の間にスヌーピーが姿を現す東急田園都市線を越えていく。

どことなく洗練されたデザインの車両が陸橋の下を走っていった。

すぐ先の大きな公園には、鬼ごっこでもしているのだろうか、子どもたちの元気な声がこだましている。

おや?向こうの方に何かあるぞ。

木々の間にスヌーピーの像が見え隠れしている。

その方向に向かっていくと、できたてほやほやといった感じの「スヌーピー・ミュージアム」が現れた。

スヌーピー・ミュージアムがあった

スヌーピー・ミュージアムがあった僕がいた場所は「グランベリーパーク」という複合商業施設だった。

ここに、スヌーピー・ミュージアムができたのは、2019年12月のこと。

もともとは、六本木5丁目にあって、2年半の期間限定での開館予定だったものの、来場者が130万人を超すほどの盛況ぶりだったため、この南町田にリニューアル・オープンしたそうだ。

開館したと思ったら、思いも寄らないコロナ禍で、博物館の経営も苦戦したことだろう。

オリジナルのものは、カリフォルニア州サンタローザにあるチャールズ・M・シュルツ美術館。ここにあるのは、その世界で唯一のサテライト(別館)ということらしい。

2022年は、作者チャールズ・M・シュルツの生誕100周年だ

2022年は、作者チャールズ・M・シュルツの生誕100周年だなぜスヌーピーは日本で人気があるのだろう?

インターネットで調べてみると、スヌーピーが登場する漫画「ピーナッツ」のストーリーにその理由を求めている記事が多かった。

けれど、人気の大きな要因は、その「抜け感」があって余白の多い線画によるものだと僕は思っている。

強く太い線と細くはかない線が生み出す、人間味のあるキャラクターたち。

ごちゃごちゃと書き込んだりしない、シンプルで余白の多い世界。

日本画に慣れ親しんだ日本人には、それが洗練されたデザインとして見えるのだと思う。

トマトにかぶりつく

トマトにかぶりつく時刻は10:30am。

昼ご飯にはまだ早いが、ここで先ほどのトマトを食べてしまおう。

公園の水場で洗い、ベンチに座って真っ赤なトマトにかぶりつく。

んぐぅ~、美味い!

と思う前に、プシュー!とズボンの上に汁が飛び散ってしまった。

しかも股間のところに。

「ピーナッツ」の登場人物、ルーシーがこの場にいたら、大いに皮肉を言われるところだ。

トマトを3つほど食べ、そそくさと洗面所に行って応急処置をする。

さあ、出発だ!

大判ハンカチを前掛けのようにひらひらさせながら、再び鎌倉街道を歩き出す。

鶴間小学校の横を通る

鶴間小学校の横を通る 国道246号を消防車がスイスイと通っていく

国道246号を消防車がスイスイと通っていく 鎌倉街道独特のカーブ

鎌倉街道独特のカーブ 瀬谷柏尾道路を行く

瀬谷柏尾道路を行く街道は国道246号を越え、独特のカーブを描きながら住宅街を抜けていく。

住所表示を見たら「横浜市瀬谷区」、いつのまにか神奈川県に入っていた。

群馬県の高崎から、埼玉県、東京都と南下。ゴールが近づいている。

北向地蔵堂を右へ進む

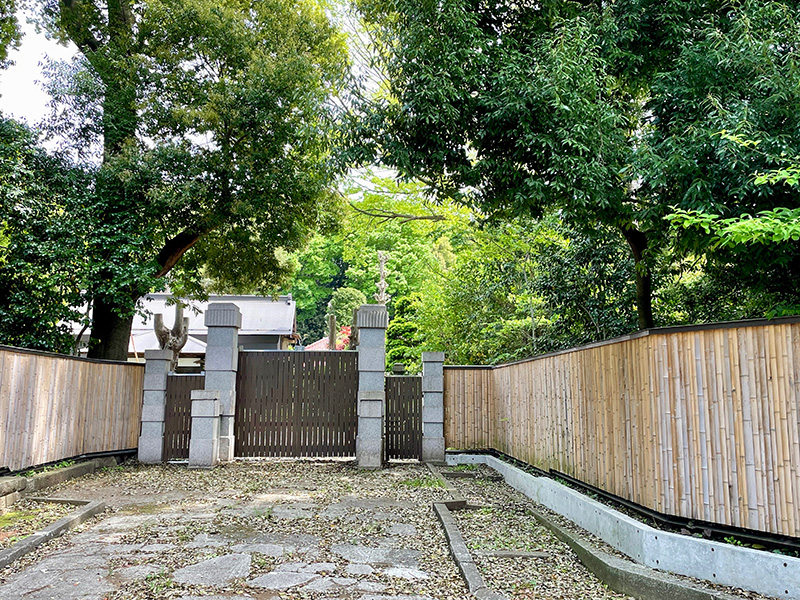

北向地蔵堂を右へ進む「北向地蔵」の右を入っていくと「中屋敷一丁目」。

懐かしい風景へと入っていく。

大きな邸宅でもあるのだろうか、高い生垣が続いている。

しばらく歩くと、「瀬谷銀行跡」が現れた。

これが銀行?

案内板を見ると、この邸宅の中に地域の人々のための銀行があったという。

瀬谷銀行跡

瀬谷銀行跡明治期、瀬谷村では養蚕業が盛んだった。

明治20年後半からは製糸場が続々と設立され、さらなる産業の発展のため、瀬谷村の村役だった小島政五郎が中心となり、明治40(1907)年に瀬谷銀行が開業する。

銀行の本店は政五郎の自宅におかれ、その後30年間、昭和10(1935)年に鎌倉銀行に合併されるまで、地域の振興に貢献したとのことだ。

このお地蔵様は、養蚕業の発展を見守ってきたのだろう。

このお地蔵様は、養蚕業の発展を見守ってきたのだろう。 どこか懐かしい道を行く

どこか懐かしい道を行くまたしても、絹の登場。

いったいなぜ、日本の生糸は世界でもてはやされたのだろう。

調べてみると、明治期の世界市場において、生糸は、日本にとって「勝算のある」輸出品だったことがわかる。

当時の絹製品の最大の消費地はヨーロッパ。現地でも生糸を生産していた。

ところが1845年頃から、欧州では「微粒子病」という蚕の病気が流行し、生産量が大幅に落ち込んだ。

一方、生糸の最大の輸出国だった清(中国)は、アヘン戦争や太平天国の乱で国内は混乱状態。生糸の輸出は滞っていた。

世界的な品不足の状況下で、欧州の商人が開国したばかりの日本に行ってみると、良質な生糸が手に入ることがわかる。

日本は空白の欧米市場に、生糸を売り込むのだ。

それは単に、「時の運を得た」ということではない。

遅くとも奈良時代までには全国に広まっていた養蚕の技術。

皇室をはじめとし、村々においても代々伝えられた、養蚕にまつわる伝統・文化。

そして、蚕や生糸、絹を運んだ街道という下地があってこそ成立する、サクセス・ストーリーなのだ。

蚕の吐く細い糸、養蚕地と市場・港を結ぶ細い道、これらが今の日本を作ってきたことを振り返り、静かな感動に包まれた。

古い屋敷が街道沿いに続いていた

古い屋敷が街道沿いに続いていたどこか懐かしい風景の中を、街道が続いていく。

道とは「繋ぐ」もの。

高崎から鎌倉まで、過去と現在を繋ぎながら歴史を紡ぎ、今こうして、僕はこの道を歩いている。