【第93回】みちびと紀行~鎌倉街道を往く(鯉のぼり泳ぐ日) みちびと紀行 【第93回】

相鉄いずみ野線・ゆめが丘駅に着いた

相鉄いずみ野線・ゆめが丘駅に着いた5月4日、みどりの日。

9日間に及んだ鎌倉街道の旅、最終日はゴールデン・ウィークの真っ只中。

高崎から歩き始めたのは3月5日、風もまだ冷たい啓蟄の頃だった。

それが、今はもう初夏の陽気。日射しがまぶしい。

7:53am、相鉄線の電車は、ゆめが丘駅に僕と一組の父子だけを降ろして走り去った。

目指すゴールは鎌倉の鶴岡八幡宮、いざ参らん!

駅から鎌倉街道に向かう途中で富士山が見えた

駅から鎌倉街道に向かう途中で富士山が見えた駅から、鎌倉街道が通る「左馬神社(さばじんじゃ)」を目指して歩いていく。

旅の最終日を祝福するかのように、遠くに富士山が顔を出した。

ランドマークが少なく、方角を知るのに難儀した鎌倉街道歩きだったけれど、昔の人は、富士山があればそれで十分だっただろう。

近くの目標物よりも、遠くにあるものを見つめていた方が、正しい道すじを選べることもある。

左馬神社に参拝する

左馬神社に参拝する 先に誰かがお参りしていた。お供えにカップ酒とビスケット

先に誰かがお参りしていた。お供えにカップ酒とビスケット駅から5分ほどで左馬神社に着いた。

「サバ」と名の付く神社は、この辺り一帯で12社あるらしい。

「左馬」「鯖」「佐波」「佐婆」と、それぞれ当て字は違えど、祭神は「源義朝」(9社)、もしくは同じ清和源氏の「源満仲」(3社)で、どちらも東国を治め、朝廷から「左馬頭」という官職を得ていた。

この辺りでは、「七さば参り」と言って、疱瘡、麻疹などの疫病除けの御利益を得るため、一日に7つの「サバ神社」をお参りする風習が古来からあるという。

僕の子ども時代は、端午の節句といえば、「鍾馗様(しょうきさま)」という道教系の神様の絵や人形が、鯉のぼりと共によく登場し、疫病除けの役割を果たしていた。

ここでは「左馬頭」が、その鍾馗様の役割をしているのだろう。

清和源氏の棟梁が、こうして健康を守る神様として庶民から崇敬されてきたということが、勇ましく東国武士団を束ねていたというだけではなく、人心をつかむ魅力があったことを証明している。

さあ、僕もお参りしていこう。

柏手の音が静かな境内に響き渡る。

コロナ禍の終息の願い、そして、ここまでつつがなく旅ができたことへの感謝を乗せて。

手前は相鉄いずみ野線、向こうは横浜市営地下鉄ブルーライン

手前は相鉄いずみ野線、向こうは横浜市営地下鉄ブルーライン 飯田家義の館跡、富士塚公園

飯田家義の館跡、富士塚公園 東泉寺では、飯田家義の守り本尊の薬師如来像を安置

東泉寺では、飯田家義の守り本尊の薬師如来像を安置街道脇の公園に町内会の人びとが集まって、てきぱきと清掃している。

飯田五郎家義の館跡がある富士塚公園だ。

この人物は、平家方ではあったが、石橋山の戦いで絶体絶命の頼朝を箱根山へと逃がれさせ、富士川の戦いでは武功をあげて、「本朝無双の勇姿なり」と頼朝から絶賛された。

以来、厚い信頼を置かれ、鎌倉からほど近いこの地で所領を安堵されたという。

ただ、そんな義理や人情中心で、棟梁と配下の武士たちとの関係が成り立っているはずもないことは、ここまで鎌倉街道を歩いてきた今であれば、よく理解できる。

武士が守るものは、あくまでも「所領と一族」、生存競争なのだ。

平家につくか、源氏につくのか?

家運を賭ける決断の決め手、それは、情に流されることなく冷徹に時代の風向きをとらえて見定めた、「将来性」ということなのだろう。

本当に手強そうな町内だった

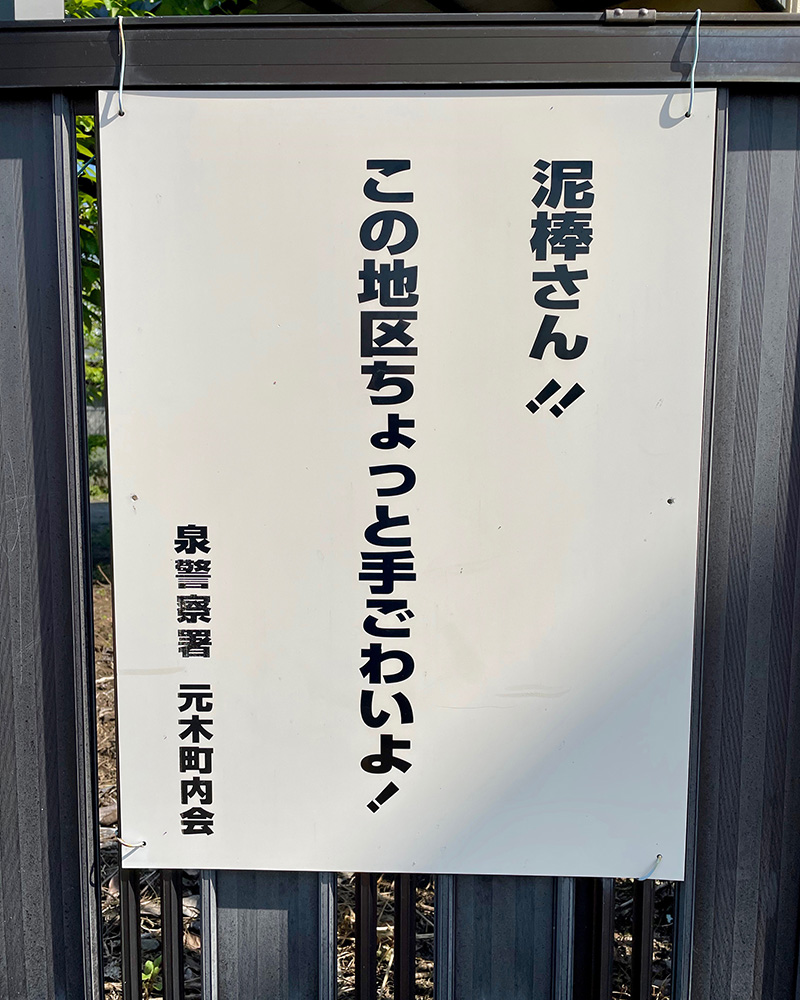

本当に手強そうな町内だった「泥棒さん!!この地区ちょっと手ごわいよ!」

町内会の掲示は、通りすがりの旅人にとっても、十分に説得力のあるものだった。

道沿いの景色の中には、地域の結束力がいかほどのものか、ヒントが山ほどある。

道にごみや残置物がない。

ボウボウに生えている雑草がない。

側溝の水が臭わない。

公園がきれい、などなど・・・。

「誰かに見られている」と思う前に、犯しがたい空気感にさらされるのだと思う。

おまけにこのユーモアを添えながら煽ってくる標語があなどれない。

「お見それしやした」と、泥棒も潔く退散することだろう。

にぎやかな境川遊水地公園

にぎやかな境川遊水地公園「境川遊水地公園」を見下ろしながら、土手沿いに歩いていく。

グラウンドでは、大きな声援の中で、サッカーや野球の試合が行われている。

その脇の公園には水遊びに興じる子どもたちと、見守る大人たち。

みどりの日にふさわしい、平和な光景がそこにあった。

街道の痕跡が残る

街道の痕跡が残る野球場のあたりから左へと分岐を入っていくと、静かで落ち着いた道となった。

次から次へと現れる街道の痕跡を辿りながら、カーブを描く道を進んでいく。

前方の高いビルは横浜薬科大学の図書館棟、かつてあったドリームランドの名残

前方の高いビルは横浜薬科大学の図書館棟、かつてあったドリームランドの名残 赤いマントを羽織ったお地蔵様

赤いマントを羽織ったお地蔵様 八坂神社の鳥居、鎌倉街道の説明板があった

八坂神社の鳥居、鎌倉街道の説明板があった 旧東海道にしばらく合流する

旧東海道にしばらく合流する 東海道を歩いていた男女

東海道を歩いていた男女見覚えのある景色に出会った。

鎌倉街道が、以前旅した、旧東海道に合流したのだ。

しばらく東海道に沿って、並木道を進んでいくと、リュックを背負った僕と同い年くらいの男女が前を歩いていた。

男性はおもむろに立ち止まり、地図を広げてなにやら思案している。

「東海道を歩いてらっしゃるんですか?」

同志を得たような心持ちで声をかけると、男性が顔を上げて「ええ、そうなんです」と、さわやかに笑った。

道に迷って困り果てていたのではなく、道を探し、辿る楽しさを満喫していたのだ。

心得ていますよ。僕もそうでしたから。

「楽しそうですね。お気をつけて!」

そう告げて、ひとり鎌倉街道へと、分かれていった。

東海道と分かれて坂道を下っていく

東海道と分かれて坂道を下っていく 頼朝が立ち寄ったという柄澤神社

頼朝が立ち寄ったという柄澤神社街道は、坂を下って続いていく。

その先に、源頼朝が入間川に狩りにいく途中で立ち寄ったという「柄澤神社(からさわじんじゃ)」があった。

入間川か。これまで辿った道筋がすでに懐かしい。

「あ、そうか」と気づき、神社に刻まれた御由緒を再び確認すると、頼朝が入間川へと狩りに向かったのは、征夷大将軍となった翌年の1193年のことだった。

入間川のほとりにあるのは「清水八幡宮」、木曽義仲の息子であり、頼朝の娘婿だった、清水冠者・源義高を祀った社があるのだ。

その命を奪う命令を自ら下した義高の魂の眠る場所へと、頼朝は、どんな思いで向かって行ったのだろう。

慈眼寺のお地蔵様が愛くるしい

慈眼寺のお地蔵様が愛くるしい 平良文の塚が残る二伝寺

平良文の塚が残る二伝寺整然とした住宅街の先の、「二伝寺(にでんじ)」というお寺に寄る。

ここは元々、後北条氏によって築かれた玉縄城の砦で、永正2年(1505)年、そこに浄土宗のお寺が建った。

ここには、その時代より600年も昔の平安時代に活躍し、この辺り一帯に所領を持っていた、平良文(たいらのよしふみ)の塚がある。

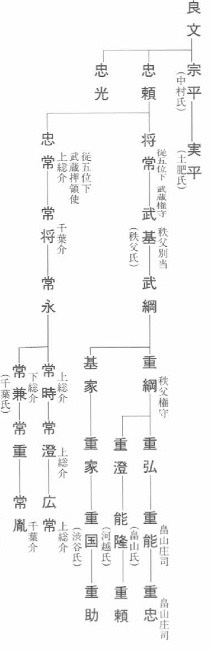

平良文の系図(出典:多摩市立図書館)

良文は、桓武天皇から4代降った子孫で、坂東で活躍した平安時代中期の武将だ。

神田明神として祀られている平将門の叔父に当たり、将門を支援した。

「坂東平氏の祖」とも呼ばれる人物で、「鎌倉殿の13人」でもおなじみの、上総広常、千葉常胤、そして「武士の鑑」畠山重忠など、鎌倉時代を築いた面々は、この人物の子孫なのだ。

村岡城址の碑の題字は、東郷平八郎の揮毫

村岡城址の碑の題字は、東郷平八郎の揮毫静かなお寺を出て、再び住宅街の中を歩いていくと、平良文の居城があった村岡城址公園に着いた。

高台にある公園で、スポーティな格好をした年配の男性が、孫たちと遊んでいた。

ここにある「村岡城址」の碑の題字は、海軍元帥・東郷平八郎が書いたものだ。

書の大家であることに加え、彼も平良文の子孫ということで、依頼されたのだろう。

坂東武者たちが守り抜いた一族の末裔は、明治期となり、「日本海海戦」でこの国を護った。

湘南ヘルスイノベーションパーク、幅広い業種の産官学がここに結集

湘南ヘルスイノベーションパーク、幅広い業種の産官学がここに結集長い坂道を下っていくとJR東海道本線にぶつかり、湘南ヘルスイノベーションパーク(湘南アイパーク)の先まで迂回して、線路の向こう側へと出た。

東海道線わきの道を進む

東海道線わきの道を進む 鎌倉古道が現れた

鎌倉古道が現れた 短時間のタイムスリップ

短時間のタイムスリップ線路沿いを通って街道の跡へと戻ると、今井工業という工場の敷地の先に「鎌倉古道(上の道)」の碑を見つけた。

その先は林に覆われた土の道で、ほんの短い時間だったけれど、タイムスリップした気分に浸ることができた。

未来の健康を創造するヘルスサイエンス拠点、アイパークの向かいに、800年前の古道が残る。

過去と未来は、何代も時を経た人間の生命によって繋がっている。

本当にそう思う

本当にそう思う柏尾川を越え、高台を登り、下っていく。

鎌倉の周りには、こうした山がいくつもあることに改めて気づいた。

まさに天然の要塞だったことを実感する。

高台を下りると、湘南モノレールが走っている。

「海岸物語」という昔のドラマで、この乗り物がよく登場していたことを思い出した。

そのドラマに出ていた役者さんは、この日の前日に命を絶ったことを後で知った。

丘を登っていく

丘を登っていく 湘南モノレール

湘南モノレール 鎌倉街道が続いていく

鎌倉街道が続いていく 鯉のぼりが優雅に泳いでいた

鯉のぼりが優雅に泳いでいた明日は「端午の節句」。

最近少なくなったと言われてはいても、鯉のぼりを掲げている家がまだまだあることに、救われる思いがする。

端午の節句は、日本では奈良時代から続く行事だという。

もともとは、厄除けに「菖蒲(しょうぶ)」を吊るしていたものが、武士の時代となって「尚武(しょうぶ)」へと転じたことから、男子の健康を願う節句へと変化したらしい。

鯉のぼりに込められた願いは、子どもの健康と一族の繁栄、そして、いざとなれば身を呈して、家族や弱き者を守る勇気。

うろこを剥がしながら川を遡上し、子孫を残す鯉。

鯉のぼりは、その姿を大空に体現している。

鎌倉中央公園の鯉のぼり

鎌倉中央公園の鯉のぼり長い長い坂を登って、「鎌倉中央公園」で休憩する。

園内は、鯉のぼりと子どもたちで溢れた楽園だった。

ああ、懐かしい。

初めて見る光景なのに、そんな感情が湧き上がるのはなぜだろう。

どこかの記事か何かで、樹木希林がこんなことを言っていたのを思い出した。

「『懐かしい』というのは、昔が懐かしいということだけじゃない、別の懐かしさもある。

それは、人間が持って生まれた原点に触れる懐かしさ」だと。

子ども達がはしゃいでいた

子ども達がはしゃいでいた幕末から明治期にかけて来日した西洋人の手記をまとめた、渡辺京二の『逝きし世の面影』には、日本の社会がいかに子ども達に愛情を注ぎ、大切にしているか、その驚きが書き留められていた。

子どもを愛し守ること。次世代に希望ある未来を託すこと。

人間の原点に基づいた大目標とは、このことなのだ。

ずらりと並んで空を泳ぐ鯉のぼり。

未来へとつながる目印を、そこに見つけたような気がした。