【第80回】みちびと紀行~鎌倉街道を往く(一所懸命) みちびと紀行 【第80回】

江戸時代の高札場跡

江戸時代の高札場跡児玉の街中を、ぶらぶらと歩く。

かつてここには、鎌倉街道随一と言われた「児玉の市(いち)」があり、往事は市場に集まる人々でにぎやかだったという。

というのも、この辺りには、「金屋」という地名が残っているように、鋳物師(いもじ)集団がいて、鉄器の生産が盛んだった。

なおかつ、ここは交通の要衝で、高崎から僕が辿ってきた「鎌倉街道・上道(かみつみち)」に、室町期に整備された「鎌倉街道・上杉道(うえすぎみち)」と呼ばれる道が、この児玉で合流する。

鎌倉街道はひとつではないのだ。

上杉道沿いの東岩清水八幡宮、源義家創建

上杉道沿いの東岩清水八幡宮、源義家創建「上杉道」というのは、ここ児玉から、関東管領(かんとうかんれい)・上杉氏の居城があった平井城(群馬県藤岡市)に至る道のことだ。

室町時代の享徳3(1455)年、関東で「享徳の乱」と呼ばれる政変が勃発する。

鎌倉公方・足利成氏(しげうじ)が、関東管領・上杉憲忠(のりただ)を暗殺したのだ。

兄の後を継いで関東管領となった上杉房顕(ふさあき)は、平井城に入り、下総古河城(茨城県古河市)を本拠とした成氏と、利根川を挟んで対立した。

雉岡城に立ち寄る

雉岡城に立ち寄るその上杉房顕が築城した雉岡城(きじがおかじょう)に立ち寄る。

ここに城を築くことによって、鎌倉街道という交通の要衝を押さえ、兵站を確保することがねらいだったようだ。

城といっても、土塁や堀が残っているだけで、今は公園として地元の人々の憩いの場となっている。

あと数日経てば、辺り一面、ソメイヨシノが咲いてにぎやかになるだろう。

土塁の上から見渡すと、そんなのどかな風景とは裏腹に、緻密に設計された深い堀跡が、城とはそもそも戦闘のためにあるのだということを思い起こさせた。

神出典:まっぷるトラベルガイド

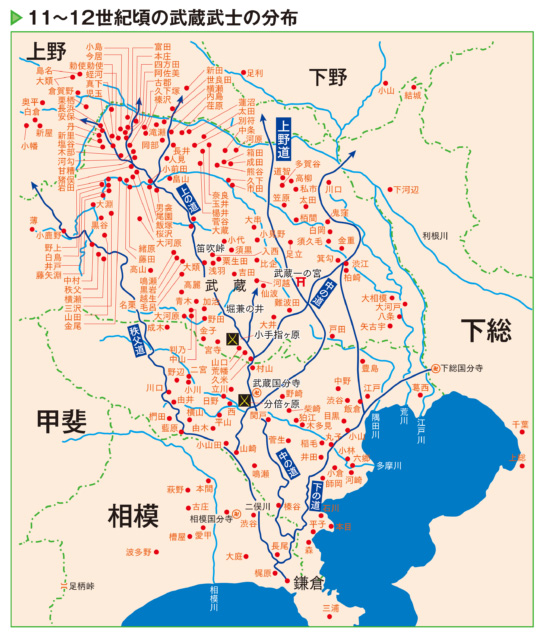

神出典:まっぷるトラベルガイド児玉には、武蔵七党の一つ、「児玉党」という武士団があった。

ここまで鎌倉街道を歩いてきて、関東には、氏族の名が地名になっている場所がなんと多いことかと気づく。

本庄、男衾、小前田、猪俣、秩父、畠山・・・。

いや、地名が氏族の名になったのかも知れない。おそらくどちらもあるのだろう。

「一所懸命」という言葉が頭に浮かんだ。

東国武士団にとっては、先祖から受け継いだ土地を子孫に伝えることが、何にも勝る優先事項だった。

彼らは、中央から任官・派遣された貴族に対し、自らを「開発領主」「在地領主」として、その支配を拒むようになる。

貴族に代わって土地を安堵することを宣言した源頼朝を、武士の棟梁として担ぎ上げたのには、こうした背景があったのだ。

玉蓮寺、ここに児玉時国の館があった

玉蓮寺、ここに児玉時国の館があった上道と上杉道が合流するあたりに、「玉蓮寺(ぎょくれんじ)」という寺があった。

もともとは、児玉党の領主・児玉時国の館だったが、日連聖人が流罪地の佐渡へ向かう途中でここに泊まり、2年半後に赦免され、鎌倉へ戻る際に再びここに宿泊したことで、時国は日連の教えに触れ、ついに館を寺に変えたということだ。

日蓮は鎌倉街道を通って佐渡に向かった

日蓮は鎌倉街道を通って佐渡に向かった幕府によって「罪人」認定された者に御家人が帰依するということには、並々ならぬ覚悟を要したはずだ。

時国の心を揺り動かしたのは、何度苦難に遭いながらも、懸命に信仰を貫こうとする日蓮の姿だったのかもしれない。

あわせて、武士は宿命として殺生とは縁が切れないから、死後は彼岸でどのような責め苦を受けるであろうかと、真剣に悩んでいたことだろう。

「誰もが平等に成仏できる」と説く「法華経」は、時国にとって大きな救いとなったにちがいない。

競進社模範蚕室

競進社模範蚕室玉蓮寺のすぐそばには、埼玉県の指定文化財「競進社模範蚕室」があった。

4つの高窓がついた堂々とした木造建築にしばらく見とれていると、60代後半とおぼしき男性が前庭を掃きに出てきた。

「こちら見学できますか?」と尋ねると、「どうぞどうぞ」と快く導き入れ、さっそく説明をしてくれた。

模範蚕室のかいこ棚

模範蚕室のかいこ棚かいつまんで言えば、ここは明治期に作られた養蚕の学校だということだ。

全国から生徒が集まりここで技術を学び、さらに各地からの要望にも応えて、教員の派遣を積極的に行っていたそうだ。

この学校と「競進社」という養蚕普及組織を作ったのが木村九蔵という人物だ。

幼い頃から養蚕に興味を持ち、長年の観察と経験から、養蚕において最も大事なことは「湿度管理」であることをつきとめ、「一派温暖育」という火力を用いた湿度管理法を編み出したということだ。

絹は、近代日本の経済を支えた最重要輸出品で、明治政府は九蔵を重用した。

明治22(1889)年、九蔵は政府から、ヨーロッパの養蚕視察を要請され、養蚕教育には実習だけでなく、学科を加える必要性があると痛感する。

帰国後は学校設立を志し、その一環でこの模範蚕室ができた。

生涯、養蚕一筋。

久蔵の「一所懸命」が、絹生産の「スタンダード」として日本じゅうに普及されていった。

「その学校は、今でも児玉白楊高校となって続いてるんですよ。」

そう語る係の男性は誇らしげだ。

「産業教育発祥之地」の碑

「産業教育発祥之地」の碑建築物の前に建つ「産業教育発祥之地」の石碑。

先ほど見た塙保己一の事業とも考え合わせながら、教育とは真に偉大な事業だと納得した。

鎌倉街道が続いていく

鎌倉街道が続いていく 小山川沿いの桜並木、開花が待ち遠しい

小山川沿いの桜並木、開花が待ち遠しい小山川を渡る。

川沿いの「千本桜」はもうすぐ開花だというけれど、景色はまだ寒々しい。

ぽつんと散歩する人がいるだけだった。

あ、ガリガリ君だ

あ、ガリガリ君だおや?あれは?

小山川沿いの工場に、ド派手にペイントしたトレーラーが入っていった。

日本のアイス生産量の約10%を製造できる能力を持つという、「ガリガリ君」でおなじみの赤城乳業の工場だ。

今でこそ「泣く子も黙る」ガリガリ君だが、僕にはあまりなじみがない。

赤城乳業の工場の前に、一里塚があった

赤城乳業の工場の前に、一里塚があったそもそも「赤城乳業」とあるが、乳製品の会社なのか?

調べてみると、乳製品はアイスクリームのみ。

ウィキペディアには、こう書かれている。

「将来、牛乳を使った商品を作りたいという思いがあって、氷菓の会社が『乳業』ってつけたということにしておいてください」(同社常務取締役開発本部長談)

とおおらかだ。

規模は小さくても強い「強小カンパニー」を目指し、「異端の思想」と「遊び心」を大事にしてきたという。

「社員教育にかける費用が、一般企業の3倍」というのも、言葉だけでない気迫を感じた。

「ガリガリ君・コーンポタージュ味」は、予想を上回る販売数量に製造が間に合わず、発売後わずか2日で販売休止になった。

「あそびましょ。」それがコーポレート・スローガン。

そんなカジュアルさ、「童心」が、子どもたちに愛され、いくつもの「攻めた」新商品を産み続ける秘訣なのだろう。

美里町にある鎌倉街道の道しるべ

美里町にある鎌倉街道の道しるべ ブルーベリー農園、根元に藁を敷いている

ブルーベリー農園、根元に藁を敷いている美里町(みさとまち)に入る。

辺りは広大な田園風景となった。

中でも目を引いたのは、ブルーベリーの栽培だ。

美里町は、国内最大規模の植栽面積を誇るブルーベリーの産地ということで、あちこちにブルーベリーの低木が見える。

6月下旬から9月上旬にかけての収穫期は、「ブルーベリーの摘み取り体験」もできるらしい。

(参照:https://www.misato-kanko.com/blueberry/ )

街道脇の農園では、根元に藁を敷いて、雑草の繁茂と土壌の乾燥を防ぐ「マルチング」を行っている最中だった。

ソーラーパネルの下でブルーベリー栽培

ソーラーパネルの下でブルーベリー栽培おや?これは?

ソーラーパネルの屋根の下に、ブルーベリーの低木が植栽されている。

「営農型太陽光発電」というらしい。

ブルーベリーには「耐陰性」があり、半日陰でも十分育つとのことだから、限られた土地の利用方法としては一石二鳥だ。

「一所懸命」と守られてきた先祖伝来の土地が、いつしか耕作放棄地となり、ぎっしりとソーラーパネルで覆われている。

そんな、これまで見た殺伐とした風景とは真逆に、太陽光発電の賢明な活用法を模索しようとする、なんとも楽しげな実験現場を見たようで、ワクワクしながら通り過ぎた。

地域放送が流れてきた

地域放送が流れてきた時刻は2:30pm。

「地域の皆さん、いつも私たち小学生を見守っていただき、ありがとうございます。下校時刻となりました・・・。」

静かな町の放送で、小学生の声がこだまする。

「よしきた!見守るよ。任せとけ。」

通りすがりのオッサンさえも、そんな気にさせた。

ひとり黙々と歩く僕は、どのように見られるだろうか。

「僕は怪しい者ではないよ」と独り言。

鎌倉街道踏切を越えていく

鎌倉街道踏切を越えていく お茶々が井戸

お茶々が井戸 田園風景が広がる

田園風景が広がる日が傾いてきた。

鎌倉街道は、大河川の荒川に突き当たり、「お茶々が井戸」がぽつんとあった。

鎌倉時代、ここに茶店が一軒あって、美人で客あしらいの上手な名物娘がいたという。

街道筋でも大評判で、繁盛したらしい。

そんなエピソードが、この「武者の道」を、庶民的で気さくなイメージに塗り替える。

旅人が、遥か向こう岸を眺めながら、お茶に団子、娘との会話を楽しむ姿を目に浮かべた。

野仏たちが集められていた

野仏たちが集められていた 荒川沿いを進む

荒川沿いを進む 荒川を渡る

荒川を渡る荒川沿いの道を進み、「花園橋」で川を渡る。

曇りがちの今日は、このまま黄昏色を見せずに、いつのまにか日が沈んでしまうのだろう。

今日のゴールは、向こう岸にある東武東上線の「男衾(おぶすま)駅」だ。

びゅんびゅんと車が走り抜ける県道296号から、突然現れた接道を抜けて脱出した。

男衾駅までは複雑な経路をたどる

男衾駅までは複雑な経路をたどる 今日のゴール、男衾駅

今日のゴール、男衾駅男衾駅までの経路は複雑だった。

スマホで位置確認をしながら進んでいく。

もしこれが無かったとしたら、たどり着くまでに、少なくとも5人には道を尋ねていたかもしれない。

スマホがその機会を奪ったとも言えるのだけれど。

5:30pm、男衾駅に着いた。

丹荘駅からここまで、所要9時間半、歩行数50,200歩、距離にして38.5kmの歩き旅だった。

鎌倉街道歩き二日目にして、ようやくこの街道の姿がつかめてきたように思う。

「もっと知りたい。」

気持ちが高ぶるのを感じながら、ホームからただ一人、電車に乗り込んだ。