【第78回】みちびと紀行~鎌倉街道を往く(神流川を越えて) みちびと紀行 【第78回】

ネギ畑の横を鎌倉街道が通る

ネギ畑の横を鎌倉街道が通る古墳群を抜けて、うねるように続く鎌倉街道を進んでいく。

道の脇にうず高く積まれていたのは、深谷ネギだ。

下仁田と深谷のあいだに位置する藤岡では、深谷ネギのほかに下仁田ネギも栽培するのだろうか。

尋ねるべき人影は見当たらず、ただ一本の道が続いていた。

吉良氏陣屋跡があった

吉良氏陣屋跡があった「吉良氏陣屋跡」

突然、畑の中に説明板が現れた。

忠臣蔵の吉良上野介義央(きらこうずけのすけよしひさ・よしなか)が、この場所で生まれたと伝わっているらしい。

吉良氏は、足利氏の流れをくむ名門中の名門で、江戸幕府では、儀式を取り仕切る旗本・「高家(こうけ)」の家柄だ。

本領は三河国にあったが、義央の祖父・義弥の時代に、徳川家康から、この上野国白石村の所領・740石を加増された。

それ以来、ここには吉良の陣屋があったが、「討ち入り」の翌年、元禄16 (1703) 年に白石村の所領は召し上げられてしまった。

義央は、忠臣蔵での悪役のイメージが定着しているものの、通説どおり、領民には仁政を敷いて慕われていたようだ。

白石村では、「忠臣蔵」を興行すると「火の雨が降る」と伝わっていて、忠臣蔵の興行は行われなかったと、説明板には書かれていた。

いっさいの申し開きもできず討たれてしまった吉良上野介は、さぞ無念だったことだろう。

菊池寛は、「吉良上野介の立場」という短編小説の中で、上野介に次のように言わせている。

「忠臣蔵」は、日本人のメンタリティをはかることのできる教科書だ。

大昔の話だと思っていても、その根っこは僕ら日本人の精神の中に脈々と生き続けている。

「高家」のように儀式慣例に厳格だったり、お堅くて杓子定規の人間は、赤穂の殿様に限らず、大衆にとっても煙たい存在だっただろう。

今でも、僕らは「お役所的」という言葉で、融通の利かない対応を快く思わない。

気の毒にも役人は、実直であろうとすれば、一方で疎まれてしまう。

「敵討ち」や「けんか両成敗」についても、日本人にはそれらを容認する傾向がある。

先日、第94回アカデミー賞授賞式で、プレゼンターのクリス・ロックというコメディアンを、俳優のウィル・スミスが平手打ちした事件があった。

話題になったのは、米国人と日本人のおおかたの受け止め方がまったく違うことだった。

身体的な暴力を振るった側のウィル・スミスを非難する米国人に対し、日本人は、我が妻の容姿をジョークにされ、彼女の名誉を守ろうとした(と、僕には見受けられるのだけれど、)ウィル・スミスに同情的で、それには日本在住の米国人もカルチャーショックを受けたという。

僕にはそれが、「忠臣蔵を理解できるかできないか」という違いであるように思えた。

おそらく多くの日本人がそう思ったことだろう。

この事件が日本社会で起きなかったことは、そのコメディアンにとって不幸中の幸いだった。

手前から、道祖神、庚申供養塔、南無阿弥陀仏

手前から、道祖神、庚申供養塔、南無阿弥陀仏 千部供養塔

千部供養塔曲がりくねる道の形状と、随所に現れる石碑や道祖神を頼りに、鎌倉街道を辿っていく。

「千部供養塔」は、天明3 (1783) 年7月に起こった浅間山の大噴火の状況(各地の降灰量や諸物価の高騰)を刻んだ供養塔だ。

さっきの白石村で、「忠臣蔵を興行したら火の雨が降った」というのは、ちょうどこの頃だったのかもしれない。

地震、津波、噴火と、日本人の暮らしは自然災害とは切り離せない。

こうして石碑に刻んだ意味は、後世の人間がその教訓に従って少しでも災いを避けられるようにと願う、先人たちの愛情の表れなのだ。

道端の石碑を手掛かりに進む

道端の石碑を手掛かりに進む 鎌倉街道は右へ

鎌倉街道は右へ 「鎌倉坂」という竹やぶの道は途中から通行止め

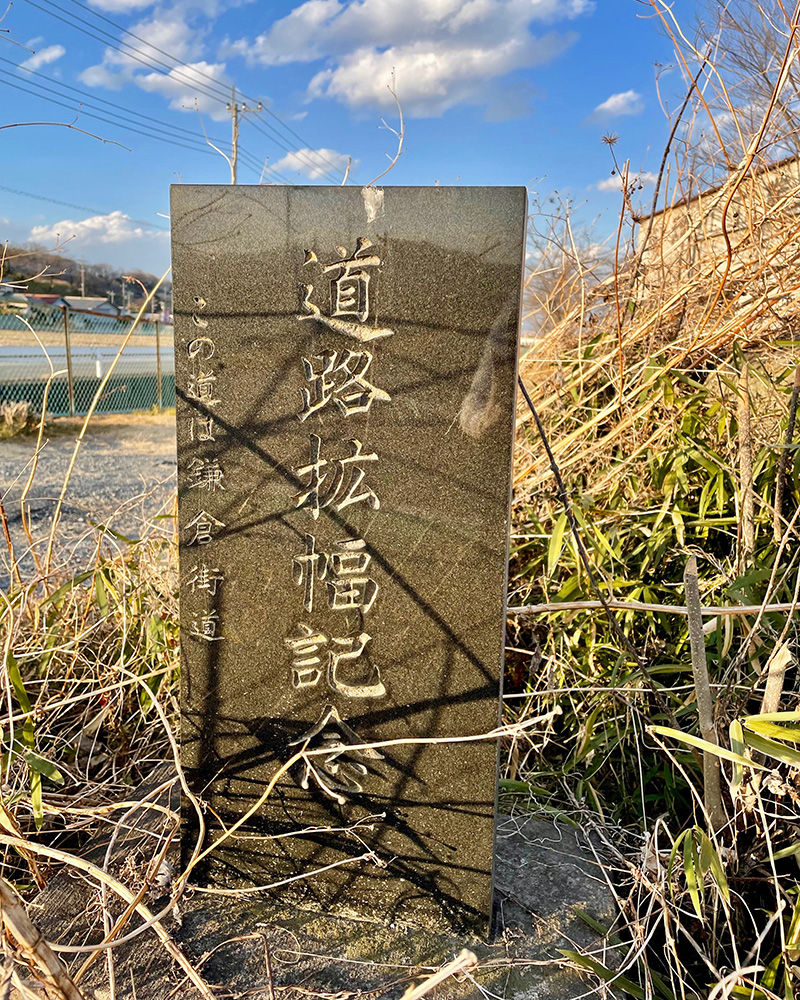

「鎌倉坂」という竹やぶの道は途中から通行止め 「この道は鎌倉街道」の文字、ありがたい。

「この道は鎌倉街道」の文字、ありがたい。 うねるように道が続いていく

うねるように道が続いていく日が傾いてきた。

今日のゴールは八高線の丹荘駅。

暗くなる前にたどり着けるだろうかと焦ってきた。

とはいえ、この大昔からある街道を、端折ることはしたくない。

丁寧に道を辿っていく。

葵八幡が畑の中にあった

葵八幡が畑の中にあった畑の中にぽつんと祠が見えた。

「葵八幡(あおいはちまん)」と呼ばれる場所で、木曽義仲の側室の「葵御前(あおいごぜん)」が、源頼朝の追っ手からここまで逃れて来たものの、ついに捕まって殺され、里人が哀れに思って供養したということだ。

義仲の側に仕える女武者といえば、巴御前(ともえごぜん)が有名だけれど、巴の他にも、この葵御前、そして山吹御前という女武者もいたのだと、このとき知った。

そんな女性たちに愛された義仲という人物には、何かとりわけユニークな魅力があったのだろう。

お婆さんが鎌倉街道を示す石碑を教えてくれた

お婆さんが鎌倉街道を示す石碑を教えてくれたそろそろ神流川に突き当たる頃だ。

と、思いながら進んでいくと、前方にお婆さんがちょこんと座っていた。

わずかに地元の人しか通らない道に、よそ者の人間が何用でやってきたのか、というような顔で、こちらをじっと見つめている。

「この道は鎌倉街道ですか?」と声を掛けると、ようやく緊張が解けた。

「ああ、鎌倉街道かね」と、意外や意外、すんなり話が通った。

「それだったら・・・ほれ、これがその跡だ。」と道端の石を示している。

これは石碑だったのか。言われなければ分からないほど風化していた。

「昔からここにあるよ。あたしがここに嫁に来た頃からだ。いつだったか、誰か偉そうな人が来て、『これは鎌倉街道の跡だ』って言っていたよ。」

そう言って、石碑の文字がまだ残っていないか確かめていた。

土手の上から辿った道を振り返る

土手の上から辿った道を振り返るしばらくよもやま話をして、僕が高崎からここまで歩いてきたこと、そして今日は丹荘駅まで歩き、そこから電車で東京に帰るのだと知るやいなや、

「だったら急がんと!」とお婆さんが慌てだした。

「汽車がなくなる!」

「え?そうなんですか?」

と、追い立てられるようにお婆さんと別れた。

その先の神流川(かんながわ)の土手から先ほどお婆さんがいた辻を振り返ると、ちっちゃなお婆さんが、夕暮れの中の影になってずっとこちらを見送っていた。

ここから先は神流川を徒渡りしていた

ここから先は神流川を徒渡りしていた神流川の岸辺に着いた。

おそらくこの辺りに浅瀬があったのだろう。

鎌倉に馳せ参じる武者や旅人は、この川を徒渡り(かちわたり)した。

そして、鎌倉街道は向こう岸からまた続いていく。

「ここを歩いて渡れば、丹荘駅まで20分ほどで着けるだろうな。」

川の流れを恨めしく思いながら、下流に架かる「藤武橋」を渡って迂回する、所要1時間半のルートを行く。

土師神社の相撲辻

土師神社の相撲辻スマホでGoogleマップを見ると、途中にいくつか面白そうな場所がある。

電車の時間よりも好奇心がまさり、寄り道することにした。

しばらく川沿いに進み、「土師神社(どしじんじゃ)」へと足を向ける。

土師神社は、相撲の神様・野見宿禰(のみのすくね)を祀る神社で、たどり着くと、そこには相撲の土俵があった。

誰が決めたのか、「日本三辻」という辻相撲をする有名な場所の一つがこの神社らしく、他の二つは、摂津国の住吉神社と能登国の羽咋神社だと、説明板に書かれていた。

僕は、以前「山の辺の道」を歩いて以来、野見宿禰に興味がわき、その系譜には、何かしら深い謎が隠されているのではないかと思うようになった。

彼の子孫は、代々土師(はじ)氏として、天皇家の葬儀を司っている。

そして、彼を祀る場所には埴輪がつきものなのだ。

本郷埴輪窯址

本郷埴輪窯址 ここで作られた埴輪が付近の古墳に供給された

ここで作られた埴輪が付近の古墳に供給された・・・と思っていたら、やはりあった。

土師神社から歩いて4分、「本郷埴輪窯址(ほんごうはにわかまあと)」が。

明治39年に発見されたもので、ここで人物や馬などの形をした埴輪が作られ、この辺りの古墳群の建設に使われたようだ。

群馬県内の遺跡から出土する埴輪には、馬形のものが突出して多いという。

やはり、「馬の豪族」がこの地域一帯にいたのだろう。

「毛の国」、「馬産地」、「古墳」、「埴輪」、「野見宿禰」・・・。

歩きながら、散りばめられたキーワードが頭の中を巡っていた。

藤武橋を渡る

藤武橋を渡る神流川を渡る。

今日の太陽が、遠くの山々の向こうに、すっかり落ちてしまった。

ここから先は、上野国(こうずけのくに)・群馬県から、武蔵国(むさしのくに)・埼玉県へと入っていく。

愛らしいキャラ

愛らしいキャラ ここにも梨キャラ

ここにも梨キャラバックパックから懐中電灯を取り出して、丹荘駅へと歩いていく。

この辺り、神川町は、梨の生産で有名なのだろう。あちこちに梨のマークがある。

愛らしいキャラクターが、今日の旅の最後に、気持ちをほっこりとさせた。

丹荘駅から家路につく

丹荘駅から家路につく暗闇の中に幻想的に浮かび上がるJR八高線・丹荘駅。

今日の歩き旅はここで終わり。

高崎駅を9時に出発してから、所要約10時間、歩行数48,900歩、距離にして37.4km。

武士政権を確立した鎌倉へとつながる街道の一端が、なぜ群馬にあるのか。

ここまでの街道歩きで、その多くが理解できたように思う。

この先がますます楽しみになる。

充実感でにんまりとしながら、暗闇の向こうからやってきた八高線の列車に乗り込んだ。