【第73回】みちびと紀行~下田街道を往く(韮山) みちびと紀行 【第73回】

古川のほとりの眞珠院

古川のほとりの眞珠院願成就院から、「北条の里さんぽ路」を歩いていく。

「眞珠院」という寺が、狩野川に流れ込む古川のほとりにある。

山門には、昭和33年の狩野川台風による水害で、3mくらいだろうか、水位がここまで上がったと記す石柱が建っていた。

このお寺にも甚大な被害があったはずだ。

今ではその形跡もなく整然として、その名にふさわしく清らかな寺だった。

八重姫を供養するお堂

八重姫を供養するお堂このお寺には、源頼朝の最初の妻で、伊東祐親の四女・八重姫を祀るお堂がある。

頼朝との子・千鶴丸を父に殺され、悶々と日々を送る中で意を決し、伊東家から抜け出して頼朝がいた北条館まではるばると会いに来た八重姫。

けれどそこには、既に頼朝が政子と結ばれていたという現実。

会うこともかなわず、実家にも今さら戻れない。

途方に暮れた八重姫は、ついに真珠ヶ淵の渦巻く流れに身を投げたという。

憐れに思った里人たちは、淵の隣にこのお堂を建てた。

「せめて梯子があったら、八重姫を救う事が出来たのに。」

里人の思いが、今日も、小さな梯子をお堂に供える習慣として残されている。

お堂に供えられた小さな梯子

お堂に供えられた小さな梯子父に息子を亡き者にされた八重。

父の差し金で、息子・頼家を殺された政子。

頼朝との間にできた息子を失い、母としての悲しみを味わう二人。

そんな一族の争いをよそに、里人たちはいつも優しい。

修善寺ではお地蔵様を建て、ここではお堂に梯子を供え、亡くなった者たちを慈悲深く供養している。

今や世界遺産、韮山反射炉

今や世界遺産、韮山反射炉中華料理屋で腹ごしらえをして、南東へと、狩野川が作った平野に広がる農業地帯を歩いていく。

1:20pm、韮山反射炉に着いた。

高さ15.7mの煙突が、今もまだ現役のように、すっくと立っている。

反射炉とは、金属を溶かす溶解炉のこと。

銑鉄を溶かして優良な鉄を生産するためには、千数百度の高温が必要となる。

ドーム形の内部に反射した熱は、銑鉄に集中し、この高温を実現する。

鋳鉄の溶解が行われた反射炉としては世界で唯一現存する遺構で、2015年に「明治日本の産業革命遺産」としてユネスコの世界遺産に登録された。

この反射炉が、幕末の日本を、欧米による植民地化から守ったといっても過言ではない。

建設目的は明確で、欧米列強の軍事力に対抗するための大砲の製造だ。

日本では、嘉永3(1850)年、佐賀藩が反射炉建設に着手したのを皮切りに、嘉永5(1852)年に薩摩藩が、嘉永6(1853)年に伊豆で韮山代官の江川坦庵(えがわたんあん)が、そして安政2(1855)年に水戸藩が、立て続けに建造に着手する。

既にアヘン戦争の顛末は知れ渡っていたにもかかわらず、列強の浸食が視界に入らないかのように、なお政争に明け暮れる平和ボケ中央幕閣たち。

そんな彼らに見切りをつけ、各地で有志たちが国を守るため立ち上がり、実際の行動に移したところが興味深い。

そして、そのうねりのひとつが、この伊豆で起こったことも。

江川坦庵の像

江川坦庵の像反射炉の建設は、大砲の量産に道をひらいただけでなく、技術の飛躍的な進歩にもつながった。

特に佐賀藩との技術交流は、大砲の性能や生産技術を大いに高め、欧米もあなどれないレベルのものができあがっていた。

ただ、性能の良い大砲を大量に作ったとしても、それを使いこなせなければ意味がない。

それには、韮山代官の江川坦庵が大いに貢献した。

坦庵は、砲術家・高島秋帆と生涯親交があり、秋帆から直接西洋式砲術を学び、高島流砲術の免許皆伝を与えられていたのだ。

讒言によって深谷に幽囚されていた彼を、幕閣への粘り強い働きかけにより自由の身にしたのも、この坦庵だった。

坦庵のもとには、全国から指導を乞う者たちが集まり、彼も江川邸に「じゅくの間」と呼ばれる「寮」を用意し、弟子たちの生活を世話しながら、西洋式砲術を懸命に伝授した。

その弟子の中には、薩摩から来た大山巌や、黒田清隆など、幕府を倒し、のちの明治政府を作っていく人材もいた。

大砲の訓練は韮山城址三の丸の土塁、船打は沼津の内浦で行われた。

韮山は、訓練地として適していただけでなく、生産した大砲を、実地に即して研鑽できるという強みもあった。

下田が初の開港地と決まったのも、この国防意識の強い坦庵の管轄下にあったことが大きく影響していたようだ。

前方の山が韮山城址

前方の山が韮山城址韮山反射炉から、韮山代官所だった江川邸まで、「坦庵公思索の道」と名付けられた道を歩いていく。

山裾に沿ったのどかな道が曲がりくねりながら続いていく。

前方に韮山城址が、そしてその向こうに富士山が見えた。

坦庵は、何を思いながらこの景色を見ていただろうか。

坦庵公思索の道をゆく

坦庵公思索の道をゆく 江川邸の門

江川邸の門江川邸に着いた。

質実剛健とした門構えには尚武の気風が感じられる。

NHK大河ドラマの「篤姫」や「西郷どん」では、島津屋敷としてロケに使われたらしい。

母屋は修復中で、白い幕に覆われていたが、内部は見学できた。

決してきらびやかではなく、甲州街道の宿場町にあった本陣よりも質素かもしれないと思えるほどで、質素倹約を旨とした江川坦庵の生活を垣間見るようだった。

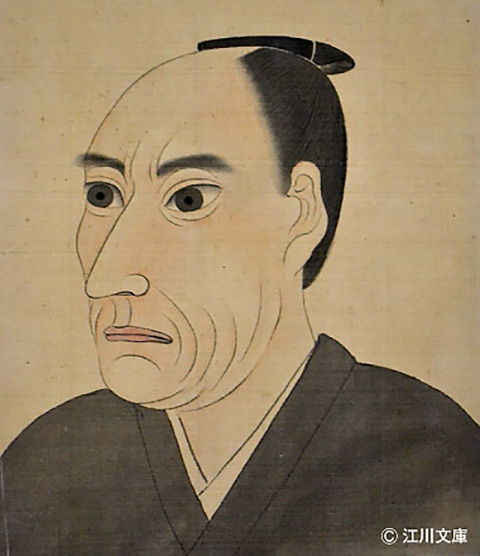

江川坦庵の自画像

江川坦庵の自画像江川家は、頼朝の平家に対する挙兵に応じて参戦し、その功によってこの江川庄を与えられた。

北条早雲の伊豆進出にあたっては、土地を提供して韮山城の築城に貢献し、5代にわたって北条氏の家臣として仕えた。

そして、家康が天下を治め、伊豆が幕府の直轄領になると、代官としてこの地を代々統治することとなる。

坦庵は、その第36代当主だ。

パン祖の碑が邸内にあった

パン祖の碑が邸内にあった名は英龍(ひでたつ)、号は坦庵。

この人物が行った偉業は、枚挙に暇がない。

反射炉を建造し、お台場を造り、農兵制度の基礎を整え、初めてパンを製造し、領民に種痘を実施し、、、等々。

「論よりも実践」の行動家で、徹底した実用主義の人だったようだ。

そして本人は、有能な政治家・行政マンというだけでなく、剣術家でもあり画家でもある。

いったい何人分の人生を生きてきたのだろう。

僕は、この人のことを知らなかった。

調べてみると、戦前は教科書にも必ずとりあげらるほど有名だったにも関わらず、日本の国防に多大な貢献をした人物ということで、戦後はGHQの方針で教科書からは遠ざけられてしまったようだ。

そんな「忘れさせられた歴史」を知ることができたのも、この街道歩きの収穫だった。

山木判官平兼隆館跡だと思われる場所

山木判官平兼隆館跡だと思われる場所江川邸を出ると、「山木判官平兼隆館跡」と案内標識が立っているのを見かけたので、行ってみることにした。

この館への襲撃が頼朝の平家打倒の旗揚げとなる、記念すべき(?)場所だ。

ところが、道しるべに従って行ったものの、「館跡」と書かれたプレートも何もない。

たぶんこのあたり一帯にその館があったのだろう。

雲の上に浮かぶ富士山が眺められる場所で、さぞ優雅に暮らしたであろうと、その平家の時代の終わりを想像した。

韮山城址へと向かう

韮山城址へと向かう もうすぐ本丸だ

もうすぐ本丸だ 県立韮山高校の向こうに富士山

県立韮山高校の向こうに富士山江川邸の裏手にある韮山城址へと歩いていく。

堀の跡に整備された親水公園には、散歩や釣りをする人々が集い、のどかな風景を作っていた。

山道を登ってたどり着いた本丸からは、素晴らしい眺望が開ける。

北条早雲がここを終生の居城にした理由がわかる気がした。

北は県立韮山高校の先に富士山が、そして西には、頼朝が流された蛭ヶ小島の向こうに、北条氏の里と堀越公方の御所があった山が見える。

夕日はあの山々の重なりの中に沈んでいくのだろう。

隆盛を極めた時代が、やがて終わりを迎えるように。

蛭ヶ小島の向こうに北条の里が見える

蛭ヶ小島の向こうに北条の里が見える北条早雲こと伊勢宗瑞は、戦国大名の先駆けと言われている。

東国を分担統治するはずの鎌倉公方が室町幕府に楯突き、それをただすために派遣された足利政知も、鎌倉に入らぬままこの地で新たに御所を構え、富士山を眺めながら落ち着いてしまう始末。

そして茶々丸の代でさらに一族同士の争いとなれば、室町幕府はもう、世の中を治める政治権力としては失格だと、誰もが思ったことだろう。

ついに家臣の宗瑞が立ち上がり、堀越公方になった足利茶々丸を攻め滅ぼして伊豆をもぎ取る。

下克上もやむなしとする、実力者が国を治める時代、戦国時代の幕を開けたのだ。

その彼が終生眺めた景色がここに広がっている。

平氏、源氏、北条氏、足利氏と、各一族が辿った歴史に思いを馳せながら、眼下の景色を見つめていたはずだ。

彼が開いた戦国の世も、いつかは終わらせなければならないとため息をつきながら。

陽だまりの桜の大樹

陽だまりの桜の大樹韮山城本丸からの下り道、ふと手塚治虫の「陽だまりの樹」を思い出した。

小石川の藤田東湖の屋敷を訪れた主人公の万二郎と山岡鉄舟。

東湖は彼らに、家康公が江戸入りした時にはまだ若木だったと伝わる庭の桜の大樹を見せ、こう語る。

「この木はぬくぬくと平和に育ち、今や白蟻や木喰い虫の巣になってしまった」と。

徳川の太平の世を、陽だまりの樹に例える場面だ。

頼朝、早雲、坦庵。

この三人の共通点は、その「陽だまりの樹」が朽ちる時に世に現れ、新たな時代を拓こうとしたということだ。

貴族社会のセレブ平安時代。

統治の気概もなくなったゴーイングマイウェイ室町幕府。

国難に真剣に向き合おうとしない「ダチョウの平和」江戸幕府。

どれもが彼らにとっての「陽だまりの樹」だったのだろう。

そんなことを思いながら、蛭ヶ小島に向かって歩いていった。

蛭ヶ小島の石碑

蛭ヶ小島の石碑源頼朝が流されたという蛭ヶ小島に着いた。

「島」といっても、ここはかつて流路を何度も変えた狩野川の中州だった。

頼朝は14歳でこの地に流され、政子と結婚し北条の館に婿入りするまでの17年間をここで過ごした。

51歳で亡くなったので、人生の3分の1が蛭ヶ小島時代だったことになる。

それを思うと、「忍耐の人」という点で、家康と印象が重なった。

頼朝が住んだ館はもとより、いっさいの暮らしの形跡がない場所で、彼がどんな暮らしをしていたのかは想像がつきかねた。

ただひとつ、頼朝が生涯崇拝した三嶋大社の宮司の書による「蛭ヶ小島」の石碑だけが、ここに確かに頼朝が暮らしていたことを伝えていた。

蛭ケ島の夫婦の像

蛭ケ島の夫婦の像3:10pm。

早くも日が傾いてきた。

ここから約9km、ゴールの三嶋大社まで、一気に北上する。

下田街道の旅もいよいよ大詰めだ。

遠くを見つめる頼朝と政子の像に別れを告げ、一路北へと、歩き出していった。