熊野・よみがえりの道(三重県)

神武天皇御一代絵巻

ピックアップポイント1

熊野灘の風と波が作り上げた名勝地

2004年、世界遺産に登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」。この中で、熊野三山と伊勢神宮という2つの聖地を結ぶのが「熊野古道伊勢路」と呼ばれる参詣道だ。山深いこの参詣道は、江戸時代の参詣のおもかげや、その地域ならではの景色、風習、文化などの足跡が残っており、今も歩く人が多い人気の道となっている。

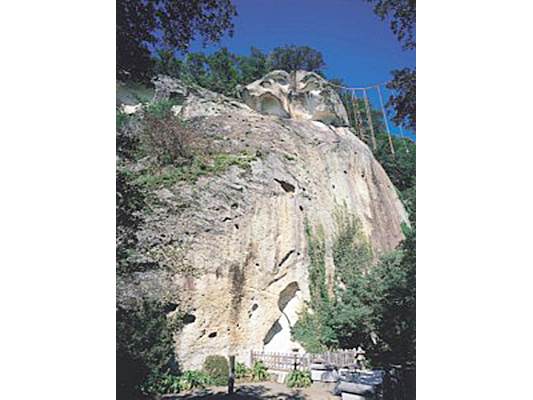

熊野市街地をたどるこの道は、隆起した地盤が風や波の浸食によって独特の形に作られた名勝地「鬼ヶ城」から始まる。国の天然記念物にも指定されるこの場所には、奇岩をたどって約1kmの遊歩道が設けられている。

(写真出展:観光三重)

山頂には戦国時代の城跡があり、「鬼の見晴台」と呼ばれる展望台からは雄大な熊野灘を一望。平成25年には、飲食店や売店、情報発信センターを備える「鬼ヶ城センター」がオープンし、来る人をもてなしている。

(写真出展:熊野市観光公社)

平安時代、坂上田村麻呂が海賊を征伐したという鬼退治伝説が残る場所で、自然が作った圧倒的な景観を体感してみたい。

ピックアップポイント2

古道歩き初心者におすすめの峠道

鬼ヶ城センターの目の前にある登り口から「松本峠」へ登ってみよう。今も美しい石畳が残るこの峠道は、全長4.1kmと熊野古道の峠道の中では短めで、古道歩きの初心者におすすめだ。

(写真出展:三重県 熊野古道伊勢路)

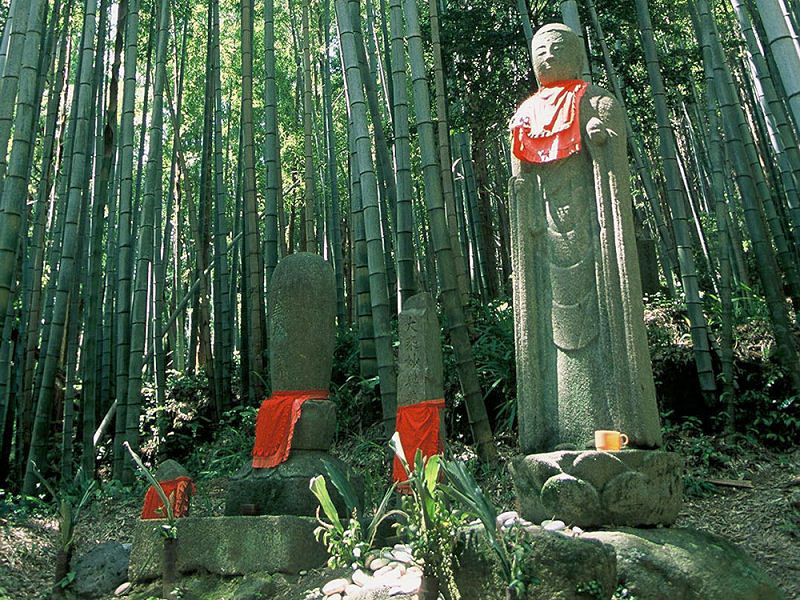

途中には、建立されたその日に妖怪と間違われ鉄砲傷を付けられたというお地蔵様が建つ。

(写真出展:観光三重)

また峠から海側へ10分ほど歩いたところにある東屋からは、熊野市から新宮市まで25kmも続く七里御浜の雄大な風景を一望。熊野灘の波音にしばし耳を傾けてみよう。

(写真出展:熊野市観光公社)

ピックアップポイント3

今も神話が息づく日本最古の神社

松本峠を下り、獅子が海に向かって吠えているように見える奇岩・獅子岩を眺めたりしながら、

(写真出展:熊野市観光公社)

「浜街道」と呼ばれる七里御浜海岸沿いの道を南下していくと現れるのが「花の窟(はなのいわや)神社」だ。

(写真出展:筆者撮影)

ここは日本書紀にもその名が記される日本最古の神社で、伊弉冉尊(いざなみのみこと)と軻遇突智(かぐつちのみこと)を祭神とする。多数の子をもうけ、日本の国土や神々を作り出した伊弉冉尊は、軻遇突智を産んだ際の火傷が原因で命を落としてしまう。後に黄泉の国を司ることとなる伊弉冉尊が、この地に葬られたと日本書紀に記されていることから、神話とこの地との強いつながりを感じられることだろう。他の神社のような神殿がなく、境内にある巨岩をご神体として祀っており、古来からの自然崇拝の様子を今に見せてくれる。墓所となる巨岩に季節の花を供えたことから「花の窟」と呼ばれるようになったという。

(写真出展:熊野市観光公社)

注目したいのが、毎年2月2日と10月2日に行われる例大祭だ。高さ45mのご神体の頂上から170mもの長さの大綱を目の前に広がる七里御浜へと引き出し、さらに境内の南隅にある松のご神木へと引き渡す「お綱掛神事(三重県無形文化財指定)」が古式ゆかしく執り行われる。

(写真出展:熊野市観光公社)

五穀豊穣を祈り、神と結びつながることで恵みをいただこうと、太古より受け継がれてきたこの神事。大綱には、長さ10mの3つの縄旗(三流の幡)、季節の花々、扇子などが結びつけられる。この縄旗はかつて朝廷より献上された錦の御旗の名残であり、伊弉諾尊が産んだ3貴神「天照大神(あまてらすおおみかみ)」、「月読尊(つきよみのみこと)」、「素戔嗚尊(すさのおのみこと)」を表している。大綱にさわると神様とつながると言われており、これにあやかろうと地元・有馬の氏子だけでなく多くの参拝客でこの日は賑わう。大綱は自然に切れるまで残されるため、前回かけた綱と新しい綱の2本が並ぶ光景が見られることもあり、これは豊作を約束する縁起の良いものと喜ばれる。無事お綱掛が終わると、境内では祝詞の奏上、巫女による舞の奉納や玉串の奉納が粛々と続く。

(写真出展:熊野市観光公社)

さらに10月2日には地元の子どもたちと婦人会によって白石が奉納される「お白州引き」も開催。これら神事には氏子の協力が欠かせない。当日の神事の催行はもちろん、約1週間前から古代米の稲藁で縄をなう作業に務めることからも、氏子からの厚い信仰を今も集めている様子がうかがえる。

隣接するのが、花の窟神社への参拝者をもてなす観光施設「お綱茶屋」だ。

(写真出展:観光三重)

ここでは、古代米を使用したうどんやおにぎり、郷土料理のさんま寿司やめはり寿司が味わえたり、地場産品を使ったお土産物などが手に入る。

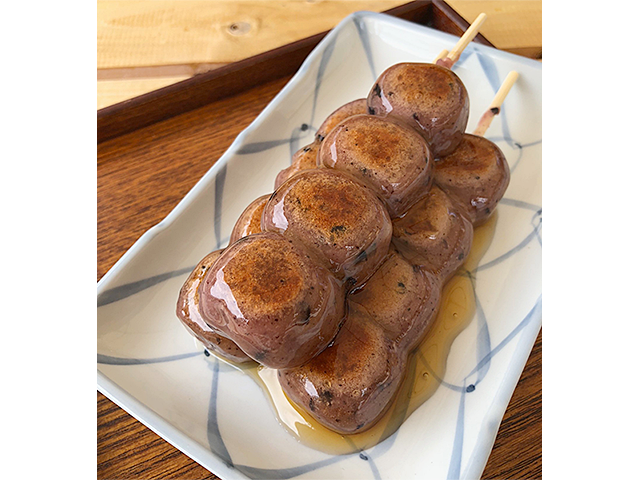

(写真出展:観光三重)

また、花の窟神社の歴史や由来を伝える資料の展示も行っているので、道歩きの途中で足を休めるのに最適だ。名物の古代米を使ったみたらし団子は目の前で焼いてくれるので、香ばしい香りと古代米の独特の風味で、旅の良い思い出となってくれるだろう。

(写真出展:観光三重)