熊野・赤木城跡と日本の原風景の道

ピックアップポイント1

紀伊山系の山々とのどかな田園風景が広がる熊野市紀和町は、銅などの鉱山資源に恵まれ発展してきたまちだ。その歴史は古く、奈良時代、東大寺の大仏の建立に際し、この地より多くの銅が献上されたという。また、入鹿(いるか)鍛冶と呼ばれる刀鍛冶が活躍していた歴史も持つ。紀和町の鉱山の歴史については、紀伊半島で唯一の鉱山資料館「熊野市紀和鉱山資料館」に詳しい。道歩きの際、時間があれば足を止めてみてはいかがだろう。

(写真出展:観光三重)

険しい紀伊山地の中でたくましく生きた人々の歴史をたどるこの道では、日本人の暮らしの原点に改めて目を向けてみよう。

豊臣(後に徳川)の家臣で「築城の名手」とも称された藤堂高虎が築いた「赤木城跡」からこの道が始まる。

この城は、太閤検地や厳しい年貢の取り立てに対してこの地の豪族や農民達が起こした一揆(北山一揆)を抑えるため、天正17年(1589年)に築城されたといわれる。丘陵地に位置し、周りの尾根を利用した郭配置で中世山城の特長を持つ一方、高い石垣など近世城郭の要素も用いられ、中世と近世の築城技術が見られる珍しい城跡だ。近年、文化庁および三重県の補助によって、石垣の積み直しや遊歩道の設置などの周辺整備が進められ、美しく復元。主郭には桜の木があり、春は花の名所として名高い。

(写真出展:熊野市観光公社)

また、朝もやの中に城壁が浮かび上がる幻想的な様子から「天空の城」とも呼ばれる。

(写真出展者:小林良美)

この赤木城から15分ほど歩くと現れるのが「田平子峠刑場跡」だ。北山一揆を鎮圧させるため、藤堂高虎が赤木城の竣工祝いと称して北山地域の人々を集め、首謀者と見られる面々を処刑した場所にあたる。この赤木城と田平子峠刑場跡は平成元年に国の史跡に指定され、また赤木城は財団法人日本城郭協会による続日本100名城にも選ばれている。苛烈な時代の有り様にしばし思いをはせてみたい。

ピックアップポイント2

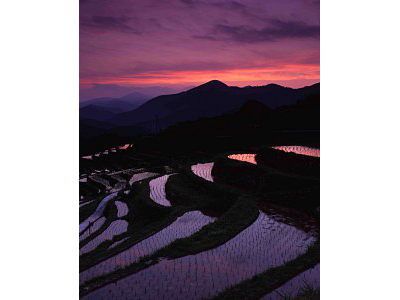

続いて目指すのが「丸山千枚田」だ。平地の少ない土地で何とか稲作を行おうとしたいにしえの人々の知恵と工夫により、小さな水田が幾重にも重なり合うように連なっている。

400年ほど前には2240枚もの水田があったというこの棚田、後継者不足から平成初期には530枚まで減ってしまったが、旧紀和町(現在は熊野市と合併)による「丸山千枚田条例」の制定や地元住民の協力により、現在では1340枚まで回復。日本の棚田100選にも選ばれている日本最大級の棚田だ。

(写真出展:熊野市観光公社)

この棚田の維持のために実施されているのが「丸山千枚田オーナー制度」だ。これは「千枚田を舞台に都市住民との交流を図り、一緒になって千枚田を守っていこうという」という趣旨のもと、一般財団法人熊野市ふるさと振興公社によって運営されているもの。毎年100組を超えるオーナーが登録しており、田植えや稲刈りなどの稲作体験を通じて、都市住民と地元住民との交流が行われている。

水田のオーナーでなくとも参加してみたいのが、毎年6月~7月に行われる虫送り行事だ。

(写真出展:観光三重)

かつて農薬のなかった頃、稲に付く害虫駆除のため、お寺でお札をもらった子どもたちが松明を片手に太鼓や鐘を打ち鳴らし、千枚田の中を練り歩いたという伝統行事だ。昭和28年に姿を消したが、地域住民などにより平成16年に復活。現在は、棚田と同じ1340個のろうそくがあぜ道を照らす中、「虫送り様のお通りだい」のかけ声と共に参加者らが鐘や太鼓を鳴らしながら棚田を練り歩く。ろうそくの炎がゆらめく幻想的な雰囲気の中、豊作を願う人々の声がこだまする丸山千枚田の光景は、まさに日本の原風景とも言えるものだ。

(写真出展:筆者撮影)