【東北復幸漫歩 第5回】みちびと紀行~相馬街道を往く 東北復幸漫歩~歩くことで見えるコト~

八木沢峠を越える

「久保の水」がある愛澤家

「久保の水」がある愛澤家「助之観音堂」の道しるべに従って進むと、やがて蔵のある大きな屋敷が見えた。

「久保の水」という良質の井戸があるといわれた愛澤家だ。

この水のことは国会図書館で見つけた史料に記されていて、山の向こう側から八木沢峠を越えてやってきた旅人が、長旅の喉を潤した水であり、八木沢峠をこれから越えていく旅人は、ここで竹筒に水を汲んでいくならわしだったらしい。

昔から数え切れない旅人を助けた恵みの井戸を持つ家、その物語が、この旧家の趣に安らかな懐かしさを添えている。

八木沢峠越えの道

山津見神社の境内を通る道

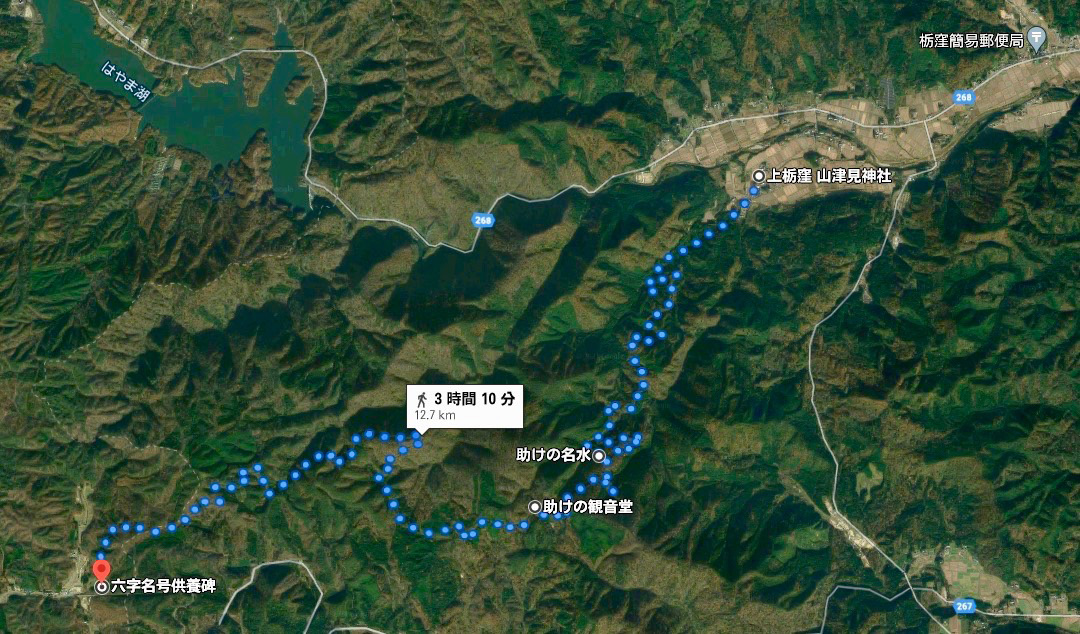

山津見神社の境内を通る道時刻はちょうど正午、いよいよ峠道に入っていく。

入り口に、山の神様、オオヤマツミを祭る「山津見神社」があり、道中の安全を祈った。

ここから峠道の出口「六字名号供養碑」まで12.7kmの道のり。

車も通過できる林道として舗装されていて、歩きやすい。

「峠道」を歩くときは、なぜかいつも、気持ちが高揚する。

これまで歩いてきた道のりとお別れし、次の新しい領域に踏み込んでいく、そんな「区切り」のような感覚が自然にわき上がる。

以前、思想家の中村元の本を読んだ時に、「峠」というのは、日本人にとって特有の精神性が現れている場所で、「峠」に当てる漢字も日本で作られた、ということが書かれてあった。

峠の語原は「手向け(たむけ)」で、旅人が安全を祈って道祖神に手向けた場所を意味したようだ。

道のわきを見上げると、古い祠が「気をつけていけよ」と言っているかのように僕を見下ろしていた。

丘の上に祠が見える

丘の上に祠が見える 塩の道の案内柱

塩の道の案内柱 フタの盗難多発?なんだろう?

フタの盗難多発?なんだろう?林道を進んでいくと、車の図柄の下に「この先通行止」と書かれた案内標識に出会った。

「蓋盗難多発!!パトロール隊出動中」「防犯カメラ作動中」と、なにやら物々しい。

杉木立を両側に見ながらしばらく行って、ようやく先ほどの標識の意味を理解した。

道路を横切る排水溝の鉄製の蓋が、両端とも盗まれていたのだ。

「道の端だったら、車の走行にも支障はあるまい、ほんのちょっと拝借」とでも思っただろうか。

しかし、そういう「出来心」はすぐにエスカレートするものだ。

と思っていたら案の定、その先は、排水溝の蓋全部が盗まれていた。

夜に車が知らずに通ったら、コントロールを失って、崖から転落しかねない。

「通行止め」の標識の原因はここにあったのだ。

両端の鉄の蓋がなくなっていた

両端の鉄の蓋がなくなっていた ここは全部の蓋がなくなっていた

ここは全部の蓋がなくなっていた 鉄はやめてコンクリート製にするらしい

鉄はやめてコンクリート製にするらしい調べたら、こういう盗難は全国各地で起こっているようだ。

犯人が捕まったというニュース記事があって、その犯人は蓋を業者に売ってお金にした。「1枚売ると500円程度の収入になった」と語った、とある。

1枚で500円程度、、、。

労力や時間、トラックの燃料代、そして若干の(?)後ろめたさと捕まるリスクを計算したら、果たして本人の利益はあるのだろうか。

公共に迷惑が及び、因果関係さえよくわからないこういう犯罪は、始末が悪い。

つまるところ、そういう出来心を起こさせないようにするしかないのかな。

と、思っていたら、やっぱり。

その先の排水溝は、鉄の蓋の代わりにコンクリート製の蓋に置き換えられていた。

行政も大変だ。

助けの名水

助けの名水時刻はすでに1:00pm、峠道に入って1時間が経つ。

コンビニで買った大福を食べながら歩き続けると、水場に着いた。

「助けの水」だ。

峠道で水場はここ以外には見あたらなかったから、旅人はここで命の水にありつけて、本当に助かっていたのだろう。

そこから先、道の勾配がさらにあがっていく。

山を上っていく蒸気機関車に石炭をどんどん放り込むように、おにぎりや大福や機能性食品を口に入れながら歩く。

太平洋が見えた!

太平洋が見えた!やがて眺望がひらけた。

海だ!太平洋が見える。

今朝は、あの海のそばにいたのだ。

遠くにくっきりと見える水平線に、心が躍った。

道路が崩落、自動車は通過不可能

道路が崩落、自動車は通過不可能ニヤニヤしながら歩いていたら、前方の様子を見て、「おぉー!」と思わず声を出してしまった。

その先の道路が崩落していたのだ。

徒歩で行くには問題がなかったけれど、車は絶対に無理だ、通れない。

昔はこういう峠道を、塩荷を背中に積んだ馬と一緒に、危険を冒しながら通ったのだろう。

それほどまでにして運んだ塩だったのだ。

助けの観音堂

助けの観音堂 観音堂に奉納された絵馬

観音堂に奉納された絵馬1:30pm、「助けの観音堂」に着いた。

かつては、このお堂の隣に茶屋があって、旅人はここで、一夜を明かすこともあった。

まだ新しい奉納された絵馬に当時の想像画が描かれていて、往時の様子がよみがえってくる。

明治維新後は人馬の往来が途絶え、茶屋も下山してしまうと、観音堂も荒廃、消滅してしまったが、平成元年の12月、林道改修を契機に、後藤建設工業の後藤繁社長が、このお堂を寄進したと説明板にあった。

僕らが生きている「今」は、過去から続いている道の最前だ。

こういうタテ糸のつながりを大事にしている企業人に、心から敬服する。

勧請されている馬頭観音と、後藤社長の好意に対して静かに手を合わせた。

相馬街道最大の難所の代名詞でもあった「助けの観音」には、今もこうして観音堂が建っている。

飯舘村に入った

飯舘村に入ったその先は峠を越えてゆるやかに下っていく。

「これより先、飯舘村」という標識が現れ、そこから10分ほどで、峠道が終わった。

六字名号供養碑

六字名号供養碑峠道の出口に、「六字名号供養碑」と呼ばれる石碑があって、説明板にはこう書かれていた。

「本村は、山間寒冷地ということもあり、冷害、飢饉の常習地域として幾度かの大凶作を経験している。宝暦5年(1755年)の飢饉は後の天明や天保の飢饉と並んですさまじく、夏は連日、日照度が少なく、北東の風が吹き冷雨の降る日が多かった、と伝えられている。本供養碑は、2年後の宝暦7年(1757年)6月、人々の往来で目立ちやすい街道の分岐点に、餓死者の供養も兼ねて建てられたものとみられます。」

食料生産と物流が発達した現代において、飢餓の恐怖は想像しがたい。

僕らの先人たちが、長いことその恐怖に向き合わざるを得なかったことを思えば、失敗を繰り返しながらも世の中は間違いなく良くはなっている。

ただ、死の恐怖が遠ざかれば遠ざかるほど、「生」に対する感謝や喜びも遠ざかるものなのだ。

この供養碑は、そんな傲慢さを気づかせてくれた。

車道に出た、原町方面(海側)は冬季通行止め

車道に出た、原町方面(海側)は冬季通行止め広い道に出た。けれど、車通りがまったくない。

車道がふさがれていて、「冬季通行止」の標識がある。

となると、この道を通る者は僕だけだ。

だったら、堂々と道の真ん中を歩いていこう!

道の真ん中を歩いていこう

道の真ん中を歩いていこう澄みきった青空に、難所を越えた安堵感も手伝って、そこはかとない「自由」を感じながら、まっすぐに続く道を歩いていった。

筆:渡辺マサヲ