【第114回】みちびと紀行~日光街道を往く(南千住~千住大橋) みちびと紀行 【第114回】

歩道橋の上は親子連れでにぎやかだった

歩道橋の上は親子連れでにぎやかだった山谷の街から千住大橋に向かって北上する日光街道は、南千住駅付近で複数の鉄道路線によって分断され、車は地下へと潜り、歩行者は歩道橋で線路を越えていく。

橋の上は、なにやら親子連れでにぎやかだ。

フェンスにしがみついて、通過する列車をじっと待つ子どもたち。

それを優しく見守る大人たち。

彼らが見つめる先には、いったい幾筋の線路が交わっているのか、東日本の貨物列車のターミナル、隅田川駅がある。

隅田川水運との連携で、明治30(1897)年の開業当初は、陸揚げされた石炭・木材・砂利を、列車が各地へと運んでいた。

子どもたちが、そして大人たちまでもが、この場所を愛して止まない理由。

それはきっと、僕が街道の起点・日本橋に特別な思いを抱くように、ここから旅立っていく列車に、自らの旅への「ロマン」を託しているからなのだ。

南千住にある貨物のターミナル

南千住にある貨物のターミナル 小塚原刑場跡、右端が首切り地蔵

小塚原刑場跡、右端が首切り地蔵歩道橋を降りると、東京メトロ日比谷線とJR常磐線の狭間に、延命寺の入口がある。

ここには、東海道の鈴ヶ森と並んで、江戸の二大刑場と呼ばれた「小塚原刑場」があった。

( 参照:【第11回】みちびと紀行 )

数々居並ぶお地蔵様の中で、ひときわ大きく台座の上にいらっしゃるのが「首切り地蔵」。

寛保元年(1741年)に建てられた。

明和8年(1771年)に、杉田玄白、前野良沢、中川淳庵たちがここで腑分けの見物をしていたことも、天保3年(1832年)に義賊「鼠小僧次郎吉」が斬首されたことも、このお地蔵様は静かに見守ってきたはずだ。

回向院にある「解体新書」の碑

回向院にある「解体新書」の碑お隣の回向院には、彼らゆかりの史跡が残されている。

門を入って右側の壁面には、医学団体によって造られた「解体新書」の碑。

玄白たちは、腑分け人足が切開した死人の肉体を、オランダ語の解剖書「ターヘル・アナトミア」と見比べ、その人体の記述の正確さに驚愕・感心したという。

腑分け見物の帰り道、発奮した三人は、この本を日本の医療に役立てようと決心し、その翌日から翻訳作業に取り掛かる。

とはいっても、当時、蘭和辞典はまだ登場しておらず、オランダ語の通訳も長崎に常駐し、江戸にはいなかった。

翻訳作業はあたかも暗号解読のようで、「櫂や舵のない船で大海に乗り出したよう」と、のちに玄白は回想記「蘭学事始」に記している。

それでも、一つ一つの単語を解読するうちに、そこから繋がる語彙の理解も増してきた。

「動脈」、「神経」など、現代で使われている語句も、このときに誕生した。

当初三人から始まった翻訳作業は、やがて大所帯の翻訳チームになっていったということだ。

そしてとうとう、3年後の安永3年(1774年)、5巻におよぶ「解体新書」が完成する。

この本の刊行は、医学の発展に寄与したばかりか、オランダ語の理解促進、「蘭学」の普及につながり、西洋の優れた知識を続々と吸収していくための土台となった。

近代日本の誕生に、この小塚原刑場がひと役買うことになろうとは。

ここであの世に旅立った人も、「ただでは死ななかった」というわけだ。

鼠小僧次郎吉の墓

鼠小僧次郎吉の墓 橋本左内の墓

橋本左内の墓 吉田松陰の墓

吉田松陰の墓回向院の墓地は、「有名人」の墓のオンパレードだった。

大名屋敷ばかりを狙って盗みに入り、貧しい人々に施しをした義賊、鼠小僧次郎吉。

安政の大獄で処刑された、橋本左内と吉田松陰。

桜田門外の変で井伊直弼を襲った首謀者の水戸藩士、関鉄之助。

「二・二六事件」の計画・指揮をして銃殺刑にされた磯部浅一。

経緯は様々あっても、彼らは一様に処刑された人物だ。

ぞくっとするような霊感はまったく感じられなかったけれど、何かの障りがないように、墓前でしっかりと手を合わせた。

プロレスの神様、カール・ゴッチの墓だ!

プロレスの神様、カール・ゴッチの墓だ!さあ、そろそろ出よう。

と、出口近くの真新しく黒光りする墓をちらと見て、思わずのけぞった。

カール・ゴッチ!

ジャーマン・スープレックスを編み出し、アントニオ猪木に卍固めを伝授した、あの「プロレスの神様」のお墓だ。

ハハァーっと、もうひれ伏したいほどの気分。

アントニオ猪木、山本小鉄、木戸修、藤波辰爾、藤原喜明、佐山聡、前田日明・・・。

彼らの師匠・カール・ゴッチがもしいなかったとしたら、プロレスは多種多様な技などない単調なものに終わり、熱狂的な人気など出なかったかもしれない。

彼は日本で亡くなったのか?

後日調べると、彼はフロリダ州タンパ市にて大動脈瘤破裂により82歳で死去。

火葬され、その遺灰の大部分は長年住んだオデッサの湖に散布された。

そして残りの遺灰は、故人が数年に亘って暮らし多くの愛弟子を育てた日本の土地に葬るべく、没後10年目に当たる2017年7月に、弟子のジョー・マレンコと西村修の手によってこの墓に埋葬されたそうだ。

人生の終盤になって、弟子たちのいる日本や、指導に明け暮れた時間を懐かしく思えたのは、必死に技を覚え強くなろうとした、日本のレスラーたちの情熱があったからなのだろう。

墓前には、生前故人が好んだ赤ワインが、まだ新しいままずらりと供えられている。

全国のプロレスファン、そしてプロレスラーたちが、引きも切らず墓参していることの証だ。

ゴッチの言葉が刻まれた御影石は、あたかも「十戒」の石板のように、静かに、そして気高く、そこにあった。

三ノ輪橋を経由して円通寺へと向かう

三ノ輪橋を経由して円通寺へと向かう 円通寺、金色の観音様が目印

円通寺、金色の観音様が目印 小塚原の名の由来となった四十八首塚

小塚原の名の由来となった四十八首塚旧日光街道を少し外れ、国道4号線沿いの円通寺へと向かう。

もともと「小塚原」という地名は、この円通寺の境内にある塚に由来するそうだ。

この塚には、源義家が奥州を平定した際に討ちとった48の首が葬られているという。

そればかりか、ここには、幕末、新政府軍と戦い命を落とした彰義隊士たちの墓がある。

「上野戦争」に敗れ賊軍となった彰義隊士の遺骸は、そのまま上野に放置されていた。

それをこちらの住職が引き取り、火葬して手厚く葬ったということだ。

お寺というものはありがたい。

漂流民、罪人、戦死者、縁者もわからず亡くなった魂にも、手向ける場所を提供してくれるのだから。

寛永寺から移築された黒門

寛永寺から移築された黒門彰義隊士を弔った縁で、このお寺に上野の寛永寺の正門・「黒門」が移築された。

あちこちに上野戦争当時の弾痕が残っている

あちこちに上野戦争当時の弾痕が残っている門柱に残された無数の弾痕が、明治という新たな時代を生み出す「痛み」のように思えた。

千住大橋が見えてきた

千住大橋が見えてきた時刻は11:00am。

薄緑色のアーチの千住大橋が見えてきた。

この橋は、数ある隅田川の橋の中では真っ先に架けられたもので、第一代目の橋は、家康が江戸に入府してからわずか4年後、文禄3年(1594年)に完成した。

日光街道の動線をいかに重視していたか、うかがえるようだ。

大橋公園は矢立初めの地だ

大橋公園は矢立初めの地だいよいよ隅田川を渡る。

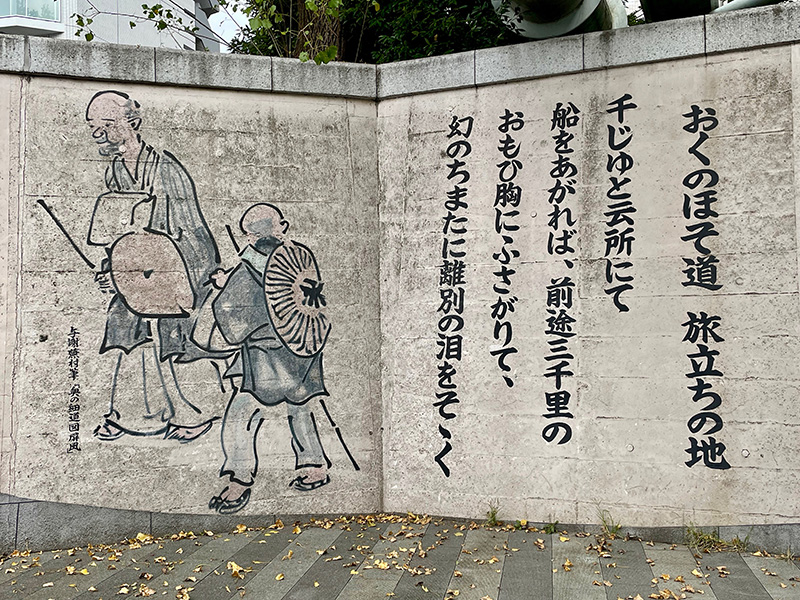

橋を渡った左側、大橋公園は、「奥の細道・矢立初めの地」だ。

「矢立」とは、筆と墨壺を組み合わせた携帯の筆記用具のこと。

芭蕉庵を引き払い、門人の曾良とともに深川から乗った船を降りた芭蕉は、初めの一句をここで読んだのだ。

いつかこの道を歩いて行こう!

いつかこの道を歩いて行こう! 千住大橋

千住大橋 川岸にあった壁画

川岸にあった壁画芭蕉がここを発ったのは午前11時過ぎ。今がちょうど同じ時間だ。

さあ、ここからは芭蕉と勝負!

心の中の古人を旅の道連れに、意気揚々と日光街道を歩いて行った。