【第104回】みちびと紀行~北国街道を往く(野尻、関川) みちびと紀行 【第104回】

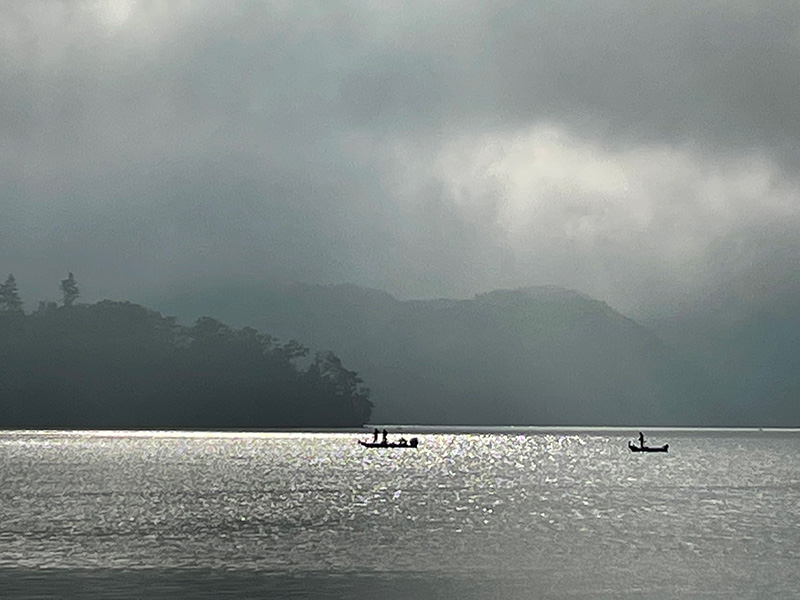

日没直後の野尻湖

日没直後の野尻湖傾いていく夕日に追い立てられるように、野尻宿へと歩いていく。

野尻湖畔に近づくと、辺りには別荘建築が増えてきた。

農作業を終えて家路に向かう途中なのか、すらっと長身の野良着を着た西洋人とすれ違った。

「コンニチハ」

人懐こい笑顔に心が和む。

挨拶とは、本来こういうものなのだろう。

良い一日だった。

そんな温かい気持ちで、今日の日を締め括ることができそうだ。

泊まった藤屋旅館

泊まった藤屋旅館 ナウマンゾウの化石発掘地がそばにあった

ナウマンゾウの化石発掘地がそばにあった5:50pm、湖畔の宿、藤屋旅館に到着。

日はすでに沈み、湖面は鉛色の鏡となって残照を映していた。

旅装を解き、大浴場へとまっしぐら。

浴槽に全身を浮かべながら、長野駅からここまで、所要10時間半、歩行数49,300歩、距離にして37.7kmの道のりを振り返った。

日射しが出てきた

日射しが出てきた翌9月14日、5:30am、目覚めると外は霧雨。

文庫本を開き、コーヒーを飲みながらくつろいでいると、そのうちに日射しが湖面を照らし始めた。

ゆうべは気づかなかった、大きな鳥居を構えた島が湖の中に見える。

「琵琶島」という名で、作家・中勘助が、明治44(1911)年に島ごもりをしたという。

その翌年、勘助は野尻湖に再びやってきて、珠玉の名作「銀の匙」を執筆するのだ。

琵琶島が見える

琵琶島が見える7:00am、朝食時間となったので、階下の食堂に降りていく。

昨晩もそうだったが、ここの料理は充実していて美味しい。

「おはようございます。よく眠れましたか」

宿のご主人がやってきた。

琵琶島のことを訊いてみる。

「ああ、あの島ですね。ここから見える赤い鳥居から、奥に向かってさらに5つくらい鳥居がありましてね、その一番奥に宇賀神社というのがあります。その額字を書いたのが勝海舟なんです。結構古い歴史があるんですよ」

海舟は、明治11(1878)年に、明治天皇の北陸巡幸の下見検分のため野尻を訪れ、この神社に参拝し、その際に頼まれて額に揮毫したらしい。

「銀の匙」(小学館文庫)

北国街道の重要な宿場町として栄えた野尻は、明治以後、交通の変化とともに、静かな町に戻っていった。

その静かさが良かったのだろう。

大正時代となり、ここは外国人の避暑地として注目されるようになる。

それが、昭和の高度経済成長の時代に入ると、周辺の大自然やナウマンゾウなどを売りにして観光開発に熱が入った。

時代は流れ、そして今、この町には静寂が戻っている。

それが一番ふさわしい。

ここはゆったりと時を過ごす場所だ。

「この辺りには、500軒くらい別荘がありましてね、多くは外国人が所有しています。軽井沢がうるさくてかなわんという人たちが、こっちに移ったそうですよ。」

避暑地とは、人間社会の「暑苦しさ」から逃避する場所でもあるのだろう。

静かな湖を見つめていると、あのキラキラと美しい内省的な小説「銀の匙」が、この場所で生まれた理由がわかるような気がした。

野尻宿の中心だったところ

野尻宿の中心だったところ 野尻宿の本陣跡

野尻宿の本陣跡 別荘地の雰囲気

別荘地の雰囲気8:00am、宿をチェックアウトして歩き出した。

改めて野尻宿の街並みを確かめる。

ここは、佐渡からの金銀の輸送の拠点だった。

佐渡島の対岸・出雲崎を出発した金銀は、一日目に野尻まで運ばれ、安養寺の境内にあった「御金蔵(おかねぐら)」で一泊。

翌朝には牟礼の金附場を経由して善光寺へと運ばれていった。

宿場の中心は、宿から北国街道に突き当たった辺りにあったはず。

が、そこに宿場町の面影はなかった。

別荘建築の家並みは、ここが今は避暑地であることを物語っていた。

荒れ果てていた安養寺

荒れ果てていた安養寺御金蔵があったという安養寺を訪ねてみる。

・・・愕然。

なにがあったか知らないが、荒れ果てて、御金蔵の形跡はおろか、本堂も骨組だけで野ざらしになっていた。

寺社は、その地域にとっての「歴史館」のようなものだ。

この土に還ろうとしている寺とともに、町の記憶も埋もれてしまったにちがいない。

ナウマンゾウの親子

ナウマンゾウの親子気分転換。

寄り道して、ナウマンゾウの親子像を見に行く。

このあたりで行われた発掘調査では、40万年前から2万年前まで日本列島にいたというナウマンゾウの化石とともに、ナイフ型の旧石器が大量に見つかり、当時の人間が集団で狩りをしていた様子が明らかになった。

失われてしまった記憶がある一方で、新たに見つかった記憶もある。

涼しい風に吹かれながら、草原の丘に立つナウマンゾウの親子を眺めていたら、気持ちが晴れ晴れしてきた。

アニメ「はじめ人間ギャートルズ」のエンディングに流れた曲を口ずさみながら、街道を歩き続けた。

北国道18号線、新潟県はもうすぐ

北国道18号線、新潟県はもうすぐ「新潟県へようこそ」

地図上ではまだ長野県のはずなのに、国道18号線に早々と、新潟県からのご挨拶。

目の前に雄大な妙高山が姿を現すあたりで、車はそのままスピードを上げて全長902mの「信越大橋」へと走っていく。

僕は、右へと分岐する北国街道へ、ただひとり歩いていく。

北国街道は右へ

北国街道は右へ 赤川スノーシェッドを通過中

赤川スノーシェッドを通過中 すき間から信越大橋が見えた

すき間から信越大橋が見えた 谷へと下っていく街道

谷へと下っていく街道「赤川スノーシェッド」というチューブの内部のような場所を通り抜けていく。

平成9(1997)年の信越大橋の開通までは、車はこちらの道を通っていた。

降雪や路面凍結が頻発する難所で、特にこのスノーシェッドのあたりは急勾配、急カーブの連続、交通事故が頻発していたらしい。

僕が歩いている間、通り過ぎていった車はたった1台。

静かに曲がりくねる道は、谷を下り、県境となる関川のほとりへと導いていった。

関川の関所、いざ新潟県へ!

関川の関所、いざ新潟県へ!目の前に関川の関所が現れた。

橋を渡った先は新潟県だ。

長野県よ、さらば!

いざ、越後の国へと橋を渡っていく

県境を流れる関川

県境を流れる関川 きんさん・ぎんさんの坐像

きんさん・ぎんさんの坐像新潟県に入った。

橋の先は、「姥坂(うばざか)」と名付けられた坂道を上る。

この「姥」とは死者の衣服を剥ぎ取る「奪衣婆(だつえば)」のことで、善光寺を阿弥陀如来のいる極楽浄土、この関川を三途の川に見立てて、古人がそう呼んだらしい。

おどろおどろしい名前だが、坂の終わりに「きんさん、ぎんさん」の座像を見てほっこりした。

「百歳、百歳!」とCMで元気な声をあげ、明るく長寿を謳歌していた。

佐渡から運ばれた「金・銀」に加え、いま渡ってきた橋が「長寿橋」と名付けられたことから、平成10年の関所まつりに、きんさん・ぎんさんをご招待したということだ。

「道の歴史館」では関川の関所を再現

「道の歴史館」では関川の関所を再現 人見女による身体チェック

人見女による身体チェック坂の上にあった「道の歴史館」に寄った。

この歴史館は、資料が充実している上に、説明が分かりやすくて面白い。

なかでも、地元の人が役者として出演する「関所の一日」というミニ映画は秀逸だった。

ちょうど「女性必見!関川関所の破り方」という企画展が開催中で、これまで知らなかった女性の関所越えの実態がよくわかった。

江戸幕府は、全国に53箇所の関所を設置して、「入り鉄砲に出女」を取り締まっていたが、そのうち特に重要な関所を「重き関所」と定めていて、この関川の関所もそのうちのひとつだった。

幕府は、人質となっている大名の妻子を国元へ逃すことを特に厳しく取り締まり、女性が旅に出る場合は、「往来手形」とは別に「関所手形(女手形)」を持っていなければ通さなかった。

その上、関所に常駐する「人見女(改女)」が、別部屋で女性の髪・爪・着物の中を探り、密書を隠し持っていないか念入りに調べていた。

ところが、これは表向きの話。

実際は、女性もわりと自由に旅を楽しんでいたらしい。

関所には、なんと裏の方法「関所破り」が、日常茶飯事とばかりに行われていたのだ。

やり方は簡単。

手前の宿場で抜け道の案内賃を払い、夜が明ける前に「犬くぐり道」と呼ばれる忍び道を通って門の先に出るという、なんともあっけないものだったらしい。

しかも、それはこの関川の関所だけでなく、各地の関所でその土地の関所破りの方法があったという。

関所の役人たちも黙認していたようだ。

人の世というものは、実にうまくできている。

ちょうど良い塩梅だと思える程度に、世間の人は片目をつぶることができるのだ。

犬くぐり道を通って関所破り

犬くぐり道を通って関所破り 道はわりと整備されていた

道はわりと整備されていた 旅籠ろうそく屋の裏庭に出た

旅籠ろうそく屋の裏庭に出たその「犬くぐり道」の跡を通って、関所破りを決行する。

それなりに整備してくれているのだろう。思いの外歩きやすい。

辿って出た先は、「旅籠ろうそく屋」の裏庭。

表にまわると、目の前には北国街道が日本海へと続いていた。

ろうそく屋の庭園

ろうそく屋の庭園