【第95回】みちびと紀行~中山道を往く(新町宿~高崎宿) みちびと紀行 【第95回】

- 本編は、第29回から第44回まで連載した中山道を往く「シーズン1・武州路編」の続編です。「シーズン2・上州路編」としてお楽しみください。

新町駅からスタート

新町駅からスタート5月23日、月曜日、8:05am、JR高崎線の列車は新町駅に着いた。

一年前に夕闇の中で見た静かな駅に、学校へ行く高校生たちの声がこだまする。

2021年の冬の終わり、日本橋からここ新町まで、中山道の武州路を歩いた。

今回はその続き、中山道・上州路を、1泊2日で歩いていく。

目指すは、碓氷峠を越えた先の軽井沢宿。

さあ、今回もキョロキョロと宝物探しをするように、面白がりながら歩いていこう。

気持ちのスイッチは、すでに旅モードに切り替わっていた。

新町の街並み

新町の街並み 小林本陣跡

小林本陣跡新町宿は、僕の記憶の中ではハナミズキのイメージ。

最初に中山道を歩いた2014年、ここを通ったのがちょうどハナミズキの咲く4月の終わり頃で、並木の白や薄紅色の花びらが、春の陽光にきらきらと輝いていたのを覚えている。

今はハナミズキもとっくに散ってしまって、街は寂しげだ。

新町宿は、上野(こうずけ)七宿のなかでは最も新しい宿場で、江戸前期の承応年間(1652~54年)に誕生した。

中山道の整備が始まったのは慶長6(1601)年のことだから、それから約半世紀後だ。

神流川と烏川に挟まれ、たびたび洪水にも遭ったようで、昔ながらの建物が残る旧街道らしい風情には乏しいけれど、あのさわやかなハナミズキの並木道は忘れられない。

天気が良ければここから山々が見えるはず

天気が良ければここから山々が見えるはず新町宿の家並みが終わるあたり、川の土手には、山々の展望図があった。

雲がなかなかどいてくれず、遠くまでは見渡せないけれど、「新町河原」と呼ばれるこの場所からは、天気が良ければ、上毛三山(赤城山、榛名山、妙義山)が全て見えるそうだ。

広大な関東平野が始まる辺縁まで来たのだ。

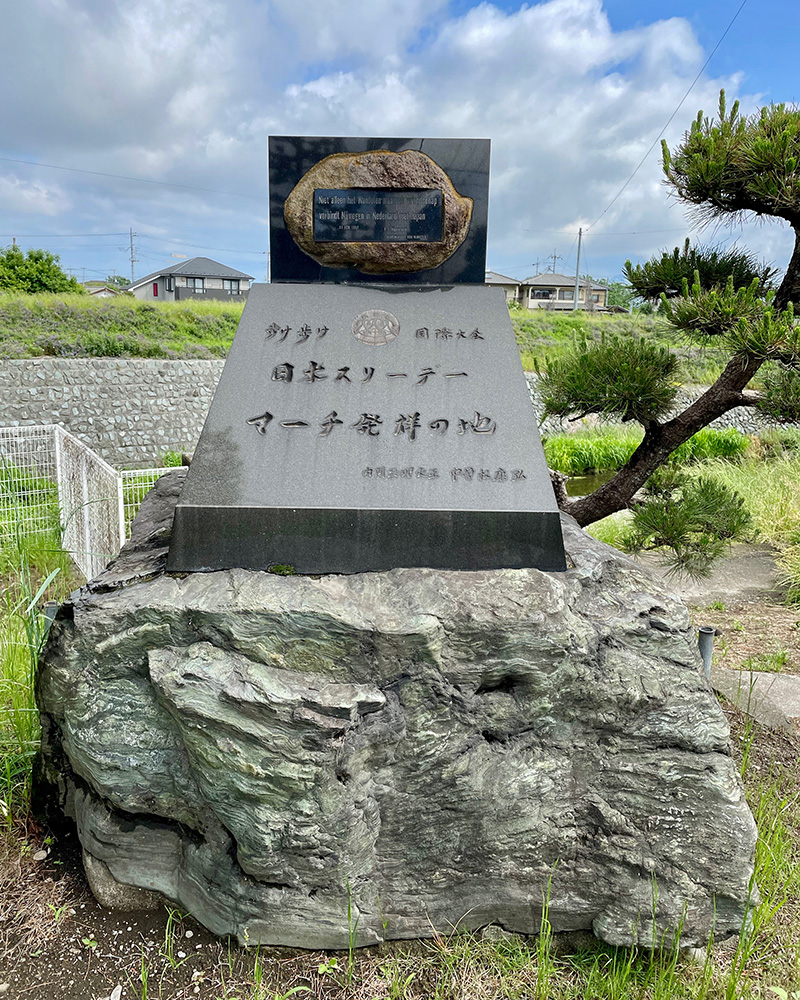

日本スリーデーマーチ発祥の地

日本スリーデーマーチ発祥の地その脇には、立派な石碑が建っていた。

「日本スリーデーマーチ発祥の地」と彫られた御影石の上には、オランダ語で何やら刻まれている。

背面には、この碑が1984年11月に建てられたこと、そして以下のような説明書きがあった。

- オランダのナイメーヘンという町では、毎年、世界最大の「歩け歩け大会」が行われている。(「ナイメーヘン国際フォーデーマーチ」 のことだと思われる。)

- 1977年、この大会に出場する初めての日本選手団として、新町の人びとが派遣された。

- 彼らは同大会のすばらしさに感動し、帰国後、全国の歩く仲間たちに呼びかけ、1978年11月、この地において「全日本スリーデーマーチ」を開催した。

- それが発展し、埼玉県東松山市に拠点を移し、国際ウォーキング大会「日本スリーデーマーチ」として、1984年、第7回の記念大会を迎えた。

- この機に合わせて、「新町歩く会」の栄光を称える記念碑を建立した。

- 碑文は中曽根康弘総理大臣(当時)の揮毫。

- ナイメーヘン市長より贈られた花崗岩には、オランダ語で「日本国民とオランダ国民との友情は共に歩くことを通してより深く結ばれている」とのメッセージがはめ込まれている。

「共に歩くことを通してより深く結ばれている」という一文は、真理を突いている。

人は、誰かと「ともに歩く」ことによって、お互いを深く知るのだ。

新町の人びとがオランダから日本へと持ち込んだイベントは綿々と続き、今や45回目の開催を迎えている。

三菱鉛筆の工場

三菱鉛筆の工場藤岡市に入った後、中山道は烏川の土手の上を通る道となった。

川景色を眺め、風を感じながら歩いていく。

三菱鉛筆「uni」の工場が見える。

中学生の時に、小指の第2関節くらいになるまで使い倒したことを思い出す。

利根川水系の大きさを知る

利根川水系の大きさを知るその先には、「利根川合流点より8.0km」の案内表示。

日本橋からここまで、平坦な道を歩いてこれたのも、関東平野を形づくったこの大河川のお陰。

その平野の道とも、今日でお別れとなる。

烏川を越える

烏川を越える柳瀬橋を渡って烏川を越えた。

この川は、遠く千葉県の端まで流れていく。

そのスケールと恵みの大きさに改めて感じ入った。

高窓のある家

高窓のある家渡りきった向こう岸には、かつて養蚕をしていたであろう高窓のある古民家。

ついに群馬県に来たという実感が、この時に湧いた。

倉賀野宿の追分の道標、「これより右・江戸道、左・日光道」

倉賀野宿の追分の道標、「これより右・江戸道、左・日光道」倉賀野宿の追分が見えてきた。

江戸から数えて12番目のこの宿場町は、二つの意味で交通の要衝だった。

一つは、利根川舟運。

烏川左岸には、信州諸大名の年貢米の積み出し河岸(かし)が設けられ、ここから江戸へと米・大豆・煙草などが運ばれ、逆に江戸からは、塩、茶、ぬか、干鰯(ほしか)などが運ばれた。

もう一つは、日光例幣使街道との分岐。

日光東照宮へと幣帛(神前の供物)を奉納するため、朝廷が京都から派遣した総勢60人ほどの「例幣使」の行列は、ここから左の道をとり、最短距離で日光へと向かった。

例幣使に関する逸話は多く、当時の庶民から忌み嫌われた行列だったということは、これまで歩いた街道のあちこちで見聞した。

そのことについては、またいつか語る機会があるだろう。

だるま弁当だ!

だるま弁当だ!群馬と言えば「駅弁王国」。

代表的な駅弁のひとつ、だるま弁当の「たかべん(高崎弁当)」本社が見えてきた。

そうそう、あの形。

真っ赤なプラスチック製のだるま容器は、子どものころ貯金箱になっていたっけ。

駅弁は、食欲を満たすただのお弁当ではなく、旅の思い出、ご当地の文化、お金を貯めて買いたいものなど、何重にも話題を提供し、楽しい会話の糸口となってくれていたのだ。

時刻は10:25am、昼食にはまだ早いと通り過ぎてしまったけれど、買っておけばよかったな。

高崎アリーナの脇を通る

高崎アリーナの脇を通る高崎アリーナの横を抜け、市街地へと向かう。

6月に予定されているB'zのツアー公演「LIVE-GYM 2022」の予告看板が目に入る。

ライブを「ジム」と呼ぶことも、彼らであれば納得できる。

還暦間近でも現役バリバリ、永遠の青年のようにエネルギッシュな彼らを意識して気合が入った。

頭の中で独特のビートを刻みながら、颯爽と歩いていく。

城下町高崎のかつての中心街へ

城下町高崎のかつての中心街へ「お江戸見たけりゃ、高崎田町」

譜代大名5万石の城下町だった高崎は、かつてこう歌われていたらしい。

その経済と文化の発展の源は、やはり「絹」だったようだ。

江戸中期以後、西上州地域では、農作業の合間に「副業」として行う絹織物産業が発達し、農家に現金収入がもたらされた。

娯楽にかける余裕も生まれ、豪華な祭礼や歌舞伎役者を呼んでの芝居興行も盛んに行われた。

当然、その稼ぎ手の女性の地位は向上し、「上州名物・かかあ天下」をも生み出したというわけだ。

経済環境が変化すれば、街も変わる。

シャッターが下りた商店街は、全国地方都市のどこにでも目にする一般的な風景になってしまった。

中央銀座のアーケードを歩く

中央銀座のアーケードを歩く 学帽をかぶる女性のマネキン

学帽をかぶる女性のマネキン 昭和レトロな味わい

昭和レトロな味わい 本屋の懐かしい店構え

本屋の懐かしい店構え 1ゲーム50円のゲームセンターだったらしい

1ゲーム50円のゲームセンターだったらしい 北側の入り口、フォントに味わいがある

北側の入り口、フォントに味わいがあるこうなれば、とことん懐古趣味に浸ってやろうではないか。

そう思い、通りを一本西に入ると、高崎中央銀座通りが現れた。

南北全長430mというアーケードの中を通っていく。

帽子屋、カバン屋、本屋・・・。

買い物客はいないが、何かのテーマパークにいるようだ。

この独特の雰囲気は、長年の庶民の生活のにおいが染み込んで初めて醸し出せる。

作ろうと思っても作り出せるものではない。

この場所がなくなったら、寂しく思う人は相当数に上るだろう。

「どうかこの雰囲気のままで」と、通りすがりの旅人が無責任にも思った。

ここで昼ごはん

ここで昼ごはんそのまま通りを北へと進んだ先で中山道に合流した。

時刻は11:30am、そろそろお腹が空いてきた。

ごはんと肉が食べたいと思いながら歩いていくと、願いを叶えるように、地元の食材を使った肉料理を出してくれるお店を見つけた。

土蔵を改築して、1階をお弁当の店、2階をレストランにしている。

2階へと行くと、蔵の雰囲気を残した半個室の空間は、快適そのもの。

肉汁のしたたる手ごねハンバーグを味わい、この先のルートの作戦を考えた。

地元産の食材ばかり

地元産の食材ばかりこれから板鼻宿、安中宿と進み、今晩の宿は磯部温泉にとっている。

このペースであれば夕刻までにはたどり着くだろう。

キョロキョロと辺りを見回し、興味をもったことには時間をかける。

そんな調子で歩いてゆこう。

蔵の中に立ち上るコーヒーの香りを深く吸い込み、ふたたび街道へと歩き出していった。