【第72回】みちびと紀行~下田街道を往く(伊豆長岡) みちびと紀行 【第72回】

朝の温泉街

朝の温泉街6:00am、朝湯に浸かりに行く。

温泉は偉大だ。

歩き旅の疲れが吹き飛んで、翌朝にはすっかり蘇生してしまう。

下田街道歩きの良さのひとつは、行く先々に温泉があることだ。

そもそも「伊豆」の語原が「湯、出(い)ず」ということらしいから。

ぶらぶら、のんびりと、温泉を渡り歩くことを旅の目的にしても、きっと面白いだろう。

長岡地区

長岡地区「伊豆長岡温泉」は、源氏山という低山をはさんで、東側の「古奈地区」と、西側の「長岡地区」から成る。

古奈の温泉は、「伊豆山の走り湯」「修善寺」と並んで、「伊豆三古湯」のひとつとされていて、1300年の歴史を持つ。

蛭ヶ小島に流された源頼朝も、韮山城を居城にした北条早雲も、きっとここで湯浴みをしたことだろう。

東海道の三島宿にも近いことから、参勤交代のついでに古奈に足をのばした殿様もいたようだ。

目当てはこの温泉に加え、名酒と絶賛されていた、韮山代官・江川家で醸造された「江川酒」だ。

一方の長岡は、比較的新しく、温泉が発見されたのは明治40年のこと。

戦後の経済発展によって、急速に開発が進んだのはこちらの地区だ。

バブルもインバウンド景気も過ぎ去って、今は静かな温泉街となっている。

尼姿のあやめ御前が岩壁に彫られていた

尼姿のあやめ御前が岩壁に彫られていた8:30amに宿をチェックアウトして、長岡地区の温泉街を歩いていく。

「源氏山公園」という案内標識を見かけて入っていくと、ちょっとした山道となった。

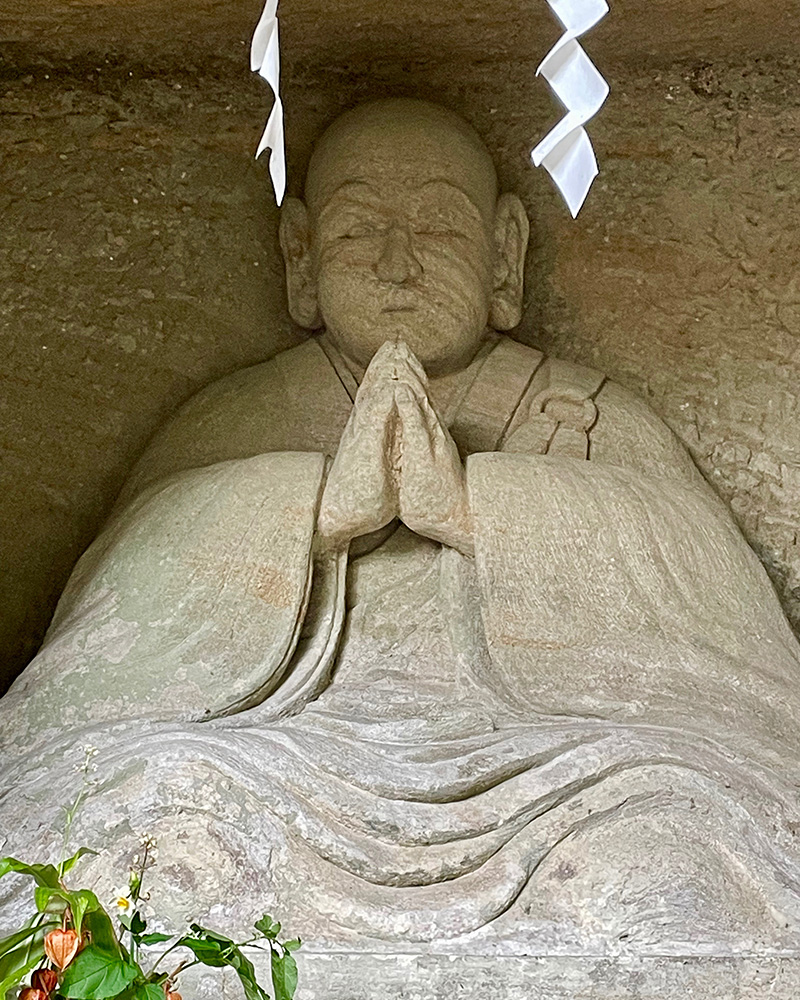

中腹の広場には、磨崖仏のように、お坊さんが手を合わせた姿が岩壁に彫られている。

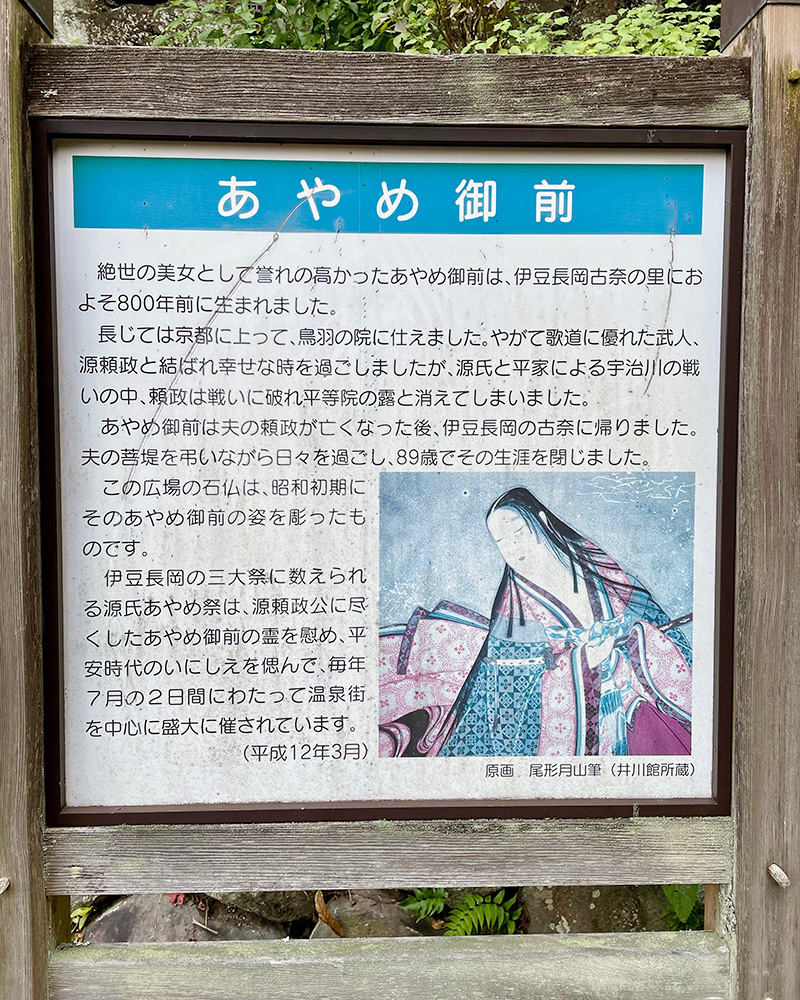

昭和初期に作られたもので、「あやめ御前」の姿だということだ。

古奈の出身だという

古奈の出身だというあやめ御前は、平安時代、鳥羽院に仕えた絶世の美女で、伊豆長岡の出身だったと言われている。

鵺(ぬえ)を退治した逸話を持つ、源頼政の妻だ。

文武両道に通じた頼政は、宮廷であやめ御前の姿を見かけて恋に落ち、何度も恋の歌を送って、ついにその心を射止めた。

夫婦仲は睦まじく、幸せな日々もつかの間、平家打倒を呼びかける以仁王の乱に深く関わったことで、平家と一戦を交え、宇治川で敗死してしまった。

説明板によれば、頼政亡き後、あやめ御前は故郷に帰り、ここで夫の菩提を弔ったという。

ただ、伝説の美女・あやめ御前には他にも逸話があり、頼政の死後は、長い逃避行を続け、ついには安芸の国、今の東広島市あたりにたどり着き、そこで人生を終えたとも言われている。

小野小町を筆頭に、歴史的に名高い美女には、全国に散らばる伝説が付きものだ。

あやめ御前も、あちこちに逸話が残るほど愛された女性だったのだろう。

山の向こうは駿河湾だ

山の向こうは駿河湾だ源氏山の頂上から町を見渡す。

東側は、天城山から北上する狩野川が作った扇状地、西側は、その先に駿河湾を控えた回廊の入り口にある山々。

海にも山にも近く、そのうえ温泉もあるという、僕にとって住みたい場所の条件がそろっている。

少しだけ心が動いた。

落ち着くのはまだまだ先の話だと分かっていても。

古奈地区の道は石畳だ

古奈地区の道は石畳だ 狩野川の左岸を北上する

狩野川の左岸を北上する古奈地区がある東側に下りて、石畳の小道を歩いていく。

今日の計画は、「N」という文字のようなルートを辿る。

まずは北上して鎌倉北条氏ゆかりの場所を巡り、次に南東へと歩いて、韮山の反射炉へ。

そこからは再び北上して韮山城まで山裾をたどり、あとは一気にゴールの三島大社まで下田街道を歩いていく。

このあたりの小さな豪族だった北条氏がやがて日本を統治したのも、韮山城を居城にした北条早雲が戦国の雄になったのも、江戸幕府が韮山に代官所を置いて東国の幕府直轄領を管轄したのも、すべてこの徒歩で回れるほどの地域で起こったということが、何かの必然のように思える。

結構欲張りなルートだ。けれど、歩いてまわるのは不可能ではない。

何より、ここはもう町だ。山奥を歩くのとはわけが違う。

散歩の延長だと思いながら、悠然と歩いていけばいい。

右手のこんもりとした山のあたりが北条の里

右手のこんもりとした山のあたりが北条の里狩野川の左岸を歩いていく。

地図によれば、対岸にある山の一帯が、北条氏の里。

そして、こちら側は江間地区で、江間小四郎と呼ばれた北条義時が屋敷を構えていた場所だ。

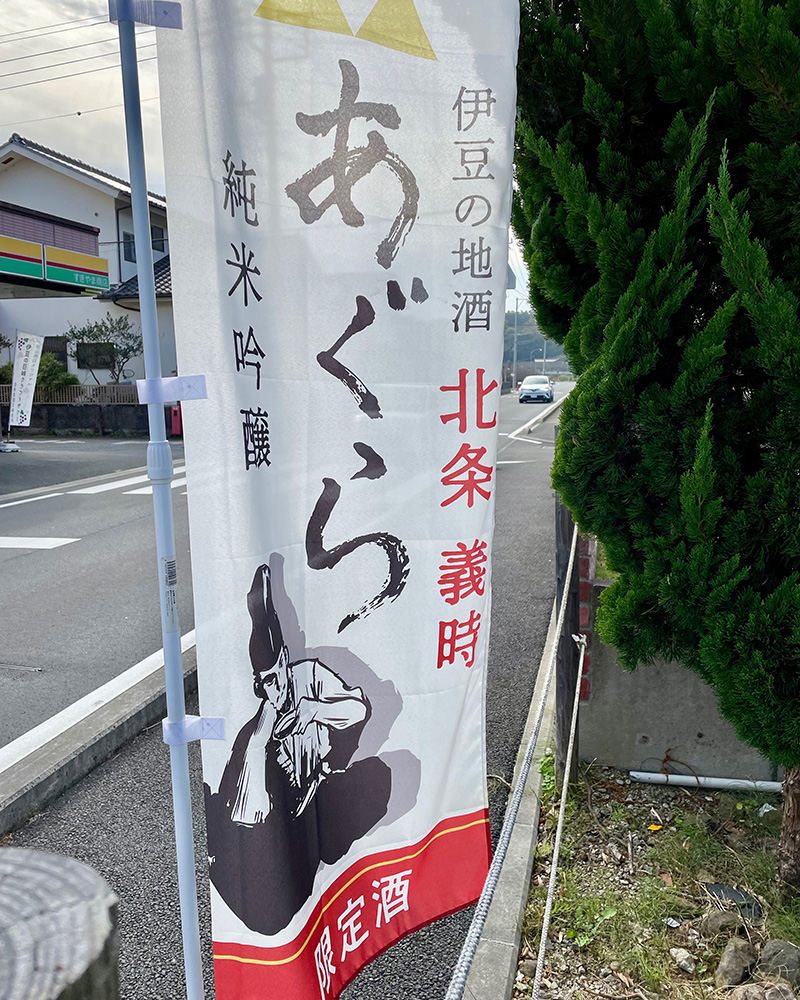

飲んでみたい。買えばよかった。

飲んでみたい。買えばよかった。 北條寺の参道は工事中だった

北條寺の参道は工事中だった北條寺に着いた。

ここには、北条義時の墓がある。

大河ドラマの主人公がこの寺に墓のある人物に決まって、さぞ驚いたことだろう。

年末も押し迫って、参道の整備を急ピッチでやっていた。

小四郎山を登る

小四郎山を登る 向かって右が義時、左が伊賀の方の墓

向かって右が義時、左が伊賀の方の墓 お墓の正面に見えた箱根の二子山

お墓の正面に見えた箱根の二子山境内の「小四郎山」という丘に登ると、北条義時夫妻の墓がならんで建っていた。

義時の墓は鎌倉にあったが、ここにある墓は、息子の3代執権・北条泰時が追善のために建てたものと伝わっている。

北條寺の案内板には、妻は「佐伯氏娘」と書かれているが、これは後妻の「伊賀の方」のことだという。

伊賀の方は、義時が急死した後に、兄とともに謀反を起こしたとされ、北条政子によってこの地に流され、まもなく亡くなった。

しかし泰時は、この継母の謀反を否定していたようだ。

北条時政、源頼朝の代から続いてきた陰謀渦巻く一族の争いを、もうここで終わりにしようと思ったのかもしれない。

伊賀の方からも愛された泰時は、むしろ鎌倉に戻れずこの地で亡くなった継母のため、父・義時の墓を継母の墓の隣に仲良く寄り添うように建てたかったのではないか。そんな風に思われた。

二人の墓の正面に見えるのは、きっと富士山だろう。

と思って前方を見たら、遠くに見えたのは箱根の二子山だった。

穏やかに、仲良く並んでそびえていた。

狩野川堤防の上を歩いていく

狩野川堤防の上を歩いていく 堤防の下で畑作り

堤防の下で畑作り パラリンピックの選手だ!

パラリンピックの選手だ!狩野川を渡って、北条の里へと向かう。

堤防の下では、畑作業に勤しむご年輩たち。

平和な風景を見ながら、堤防の上をゆったりと歩いていく。

その僕の横を、自転車に乗った男女が風のように走り去っていった。

昨日、大仁の食堂の隣席にいた、パラリンピックの選手だ。

後ろ姿を見送りながら、心の中でエールを送った。

北条氏の館跡

北条氏の館跡 北条氏館跡から見た富士山

北条氏館跡から見た富士山北条時政の館があった場所に着いた。

ただの野原になっていて、それがなおさら趣深い。

ここにあった館が使われたのは、3代執権・泰時の頃までで、それ以降、北条氏の拠点は鎌倉に移った。

館からは、さぞ美しい富士山が眺められたのだろうと思っていたら、前方の山に遮られ、雪をかぶった頂がちらっと見えるだけ。

ちょっと場所を移せば、日本一の霊峰を眺めながら暮らせたであろうに、なんともつつましいというか、雅趣がないというか、無骨な武士の気風を感じた。

153年の時が経ち、鎌倉幕府が滅びると、9代執権・北条高時の母、覚海円成(かくかいえんじょう)が、自害した高時以下北条一門の菩提を弔うため、この北条氏ゆかりの場所に戻り、かつての館跡に円成寺を建てたという。

北条氏の時代がこの地で始まり、この地で終わった。

ただの野原が、その歴史のことわりを物語っている。

北条の里さんぽ路

北条の里さんぽ路「北条の里さんぽ路」に沿って歩いていくと、堀越公方の御所だったと伝わっている場所があった。

堀越公方御所跡からは、ちゃんと富士山が見える

堀越公方御所跡からは、ちゃんと富士山が見える京都の室町幕府に楯突く鎌倉公方を抑えるため、将軍足利義政が、兄・政知を派遣したのがことの始まりだ。

鎌倉に向かった政知は、混乱が続く鎌倉に入るのを断念し、「堀越」と呼ばれたこの地に居館を築いて落ち着いた。

どんな風にここで暮らしたのだろう

どんな風にここで暮らしたのだろう下田街道の旅の途中で出会った、深根城址の墓に眠る足利茶々丸も、この場所で生まれ育ったのだ。

優美な富士山が眺められるこの場所に築かれた館は、まるでそっけなかった北条の館にくらべ、さぞ雅やかだったに違いない。

質実剛健な武士と、公家化した武士。

築かれた館の場所が、その違いを表しているように思えた。

北条政子産湯の井戸

北条政子産湯の井戸堀越公方の御所跡の向かいには、「北条政子産湯の井戸」があった。

政子の産湯の水をここからとったということで、かつては妊婦がこの井戸の水を飲んで安産を祈願したということだ。

元気溌剌な女性に育つようにと祈ったか、あるいは、男性を従えるほどの強い女性に育つようにとの願掛けだろうか。

おお、怖。

この石段はちょっと無理、体力がこの先もたない

この石段はちょっと無理、体力がこの先もたないその先には、願成就院。その奥に守山八幡宮がある。

まずは、頼朝が平家打倒の旗揚げをする際に祈願した場所だといわれる守山八幡宮に行った。

が、鳥居をくぐって、たちまち気持ちが萎えた。

本殿に続く石段の急なこと、長いこと。

パン、パンとその場で柏手を打って、早々に退散した。

山木判官平兼隆の館を襲撃する前の頼朝も、本殿まで行かずに、きっとここでこうして済ませただろう。

と、思っておくことにした。

左前方が願成就院、右奥が守山八幡宮

左前方が願成就院、右奥が守山八幡宮隣の願成就院に参詣する。

この寺には、運慶が作った国宝となっている仏像18体のうち、5体がある。

間近に仏像を見ることができ、その肌の光沢、陰影がぞっとするほど生々しく感じられた。

僕を含めて参詣者が7人ほど集まると、背の高い西洋人のお坊さんが、流暢な日本語で、この寺と仏像について説明してくれた。

よく通る声で、堂々としている。

ひと通り説明した後で、我々に質問を促した。

「何か質問はありませんか?なんでもいいです。遠慮なくどうぞ。」

参詣者は、僕より年上の男女のご年輩たち。しーんと黙っている。

よし。こういう時は、一番年下が場を盛り上げねば。

「はい!」と生徒のように手を挙げて質問した。

「住職さんは、どちらの国からいらっしゃったんですか?」

やはり図星だった。

皆の意識が、お坊さんが次に発する言葉に集中している。

皆がまず知りたかったのは、「この西洋人は一体何者だろう」ということだったのだ。

「いえ、私は住職ではありません。私は住職の娘の旦那です。イギリス人です。スコットランドです。」

苦笑いしながら僕らに話すと、場が一気になごんだ。

「あらぁ、そうだったのぉ。日本語お上手ですね。」

「説明も流暢だし、すごい。」

「大河ドラマで、これから忙しくなりそうですね。」

盛り上がる集団をよそに、その場を離れた。

ここにも足利茶々丸の墓があった

ここにも足利茶々丸の墓があったあれ?ここにもあるぞ。

境内を歩いていると、「足利茶々丸の墓」と書かれた案内板を見つけた。

茶々丸の墓が2つある理由について説明された文献は見あたらなかった。

けれど、僕の推理はこうだ。

茶々丸は、あの深根城で、北条早雲に攻められて自害した。

その自害した場所に、墓は建てられた。

そして、月日が経ち、北条早雲が伊豆の統治を盤石にすると、茶々丸の墓は、彼が生まれ育った堀越公方の御所に近接したこの寺にも新たに建てられ、供養されることになった、と。

いずれにせよ、あの人の通わない山奥にひっそりとあった墓のことを思うと、こうして人の目に触れる場所にも墓があるのを知って、救われたような気がした。

北条時政の墓の前で

北条時政の墓の前で 大河ドラマで観光客が増えそう

大河ドラマで観光客が増えそう茶々丸の墓前でお参りしていたら、「ここでもなさそうね」と老夫婦が境内で迷っていた。

訊くと、北条時政の墓を探しているのだという。

一緒に案内板を辿ってその場所にお連れすると、「ああよかった。主人がずっとここに来たかったんです。」と言って、長いこと手を合わせていた。

時政のファンなのか、子孫なのか・・・。

なかなか英雄視される人ではないと思っていたので、軽い驚きを覚えた。

人生を重ねてきた人にとっては、聖人君子には物足りなさを感じるのかもしれないな。

そんなことを思いながら、入場券売り場を急ごしらえしている山門を出て、北条の里の散歩道を歩いていった。