【第69回】みちびと紀行~下田街道を往く(天城越え) みちびと紀行 【第69回】

全長446m、現存する石造トンネルでは国内最長

全長446m、現存する石造トンネルでは国内最長天城山隧道(旧天城トンネル)を歩いていく。

長さ446メートル、幅と高さが3.5メートル。

ぽつりぽつりと距離を置いて続くランプの灯は、暗闇を遠ざけはするものの、静寂の中を独り歩くにはいまだ心細い。

景気づけに、頭の中で、石川さゆりが「天城越え」を熱唱していた。

天城湯ケ島の側に出た。公衆トイレと小さな駐車場がある。

天城湯ケ島の側に出た。公衆トイレと小さな駐車場がある。「天城山」というのは連山の総称で、伊豆半島の南北を屏風のように隔てている。

かなりの難所だったようで、道が険阻なうえに崩落も頻繁にあり、下田街道のルートが何度も変更された。

明治38(1905)年に、悲願のトンネルができるずっと前、幕末の頃は、「天城越え」というと、ここより西にある二本杉峠を越えていったらしい。

下田から駕籠に乗って江戸に向かったハリスとその一行も、二本杉峠を越えていった。

ハリスの手記には「道は往々にして35度の角度をなし」と記され、いかに危ない道だったか強調されているから、相当肝を冷やしたことだろう。

江藤延男追慕之碑

江藤延男追慕之碑トンネルを抜けると、「江藤延男追慕之碑」があった。

双眼鏡を手にしたこの人物は、天城山での遭難者救助のために、昭和38年に設立された「天城を守る会」の初代会長ということだ。

天城山中では、昭和32 (1957) 年12月、満州国皇帝溥儀の姪で学習院大学2年に在籍していた愛新覚羅慧生(あいしんかくらえいせい)と、同級生大久保武道が、ピストル自殺を遂げた事件が起こった。

このことが、「天城山心中」、「天国に結ぶ恋」とマスコミに騒がれたことで、会の発足当時は、天城山にやってきて自殺する男女が多く、その捜索活動もしていたらしい。

「天城越え」が命がけの恋の歌なら、この場所はまさにその舞台となったわけだ。

川が北に向かって流れていく

川が北に向かって流れていく踊り子歩道は、天城大橋のあたりで国道414号を横切り、再び渓谷沿いの道となる。

川の流れの方向が変わり、天城峠が分水嶺だということを実感する。

狩野川はここを源流として北上し、沼津で海に出る。

ここから先、下田街道は、この狩野川に沿って続いていく。

このあたりに炭焼き市兵衛の墓がある

このあたりに炭焼き市兵衛の墓がある 炭焼き市兵衛の墓

炭焼き市兵衛の墓林を抜けると、「炭焼き市兵衛の墓」が現れた。

宝歴・明和年間(1751〜72年)のころ、紀州の尾鷲からやってきて、伊豆に炭焼きの新しい技法を伝えたとされる人物だ。

天城の炭は「伊豆備長」としてよく知られ、江戸城の「本丸・西丸御風呂屋御用炭」にもなった。

幕府は、天城の森林を厳重に管理し、天城山御林地の村々には炭を焼く権利を与える代わりに、杉や檜の苗木を植え付けさせたという。

森林資源を効率の良いエネルギーに転換できる炭焼きは、この天城で成立した模範的な産業だったのだ。

そして、この他所から来た「無名の」技術者の功績が、その産業の下地にある。

道の駅天城越えの敷地内

道の駅天城越えの敷地内時刻は2:20pm、そういえばお腹がすいた。

踊り子歩道沿いに道の駅があったので寄ることにした。

「道の駅天城越え」。

地名ではなく、天城を越えるという「行為」を名前にしているところがユニークだ。

「天城越え」はそれほどまでに大衆ウケする言葉になったのだろう。

食堂は、ラストオーダーの時間ぎりぎりで、早く調理できそうな猪肉のカレーライスを注文した。

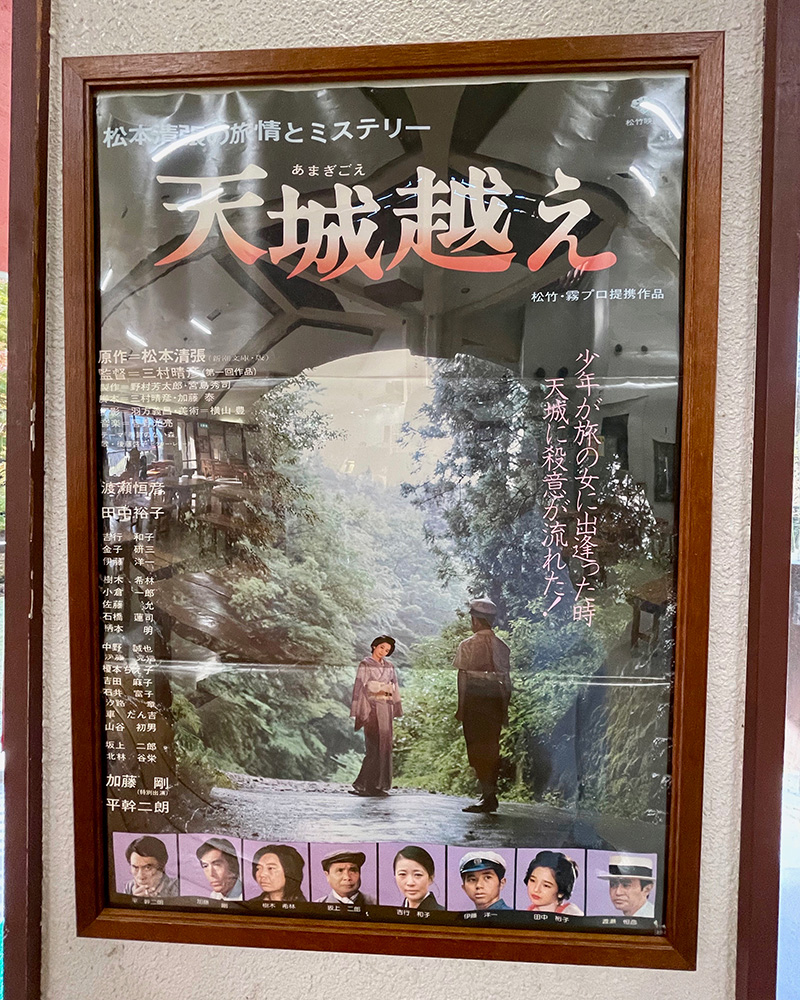

映画「天城越え」のポスターがあった

映画「天城越え」のポスターがあった食堂の壁には、天城にちなんだ映画のポスターが3枚。

少年期を天城で過ごした井上靖。

彼の自伝的小説を映画化した「わが母の記」。

山口百恵主演の「伊豆の踊り子」。

そして1983年に公開されたミステリー映画「天城越え」。

僕の中で「天城越え」といえば、石川さゆりの歌よりも先に、その題名の映画で記憶されていた。

大正10年に、上狩野村(今の天城湯ヶ島町)で実際に起こった「御料地内土工殺人事件」を題材に、松本清張が書いたミステリーを映画化したものだ。

娼婦役で主演した田中裕子の渾身の演技が、まだ若かった僕の記憶に強烈に残っている。

情念あふれるストーリーに、天城の風景はぴったりとはまっていた。

雨のシーンが多かったように思う。

いよいよ踊り子歩道の終点だ

いよいよ踊り子歩道の終点だ今晩の宿は修善寺にとってある。

あとどれくらい歩くのだろうか。

食後のお茶を飲みながら調べると、なんと!あと17kmも歩かなければならない。

疲れはないが、途中で確実に日が暮れるだろう。

そもそもここまで来るのに、こんなに時間がかかるとは思っていなかった。

「天城越え」をなめてかかった自分を反省。

あわてて道の駅を出て、早足で歩いていく。

浄蓮の滝、舞い上がり、揺れ落ちる

浄蓮の滝、舞い上がり、揺れ落ちる踊り子歩道の終点、浄蓮の滝に着いた。

気持ちは急いでいたけれど、この滝だけは見ておきたい。

滝壺までの急な坂道をずんずん下っていくと、25メートルの落差を流れ落ちる神秘的な滝が現れた。

滝壺の脇に天城越えの碑があった

滝壺の脇に天城越えの碑があった滝壺の脇には、「天城越え」の歌碑がある。

1986年、バブル絶頂期のころ、この歌は世に出た。

作詞、吉岡治。作曲、弦哲也。

制作に当たって両氏は、この地で合宿し、周辺を歩き回ったそうだ。

弦氏によれば、当初吉岡氏は「歌詞の中に地名を入れたくない」と言っていたらしい。

けれど、現地入りすると考えが変わり、「どうしても地名を入れたくなった」と語ったとのことだ。

その心境は僕も歩いてみて分かるような気がした。

歩きながら目に入る情景のことごとくが、天城にとって必然で、あの歌の心理を描写しているように思えたからだ。

11月中旬は、南国の伊豆ではまだ時期的に早いのか、「山が燃える」というほどの紅葉には巡り会わなかったけれど。

浄蓮の滝、天城隧道、寒天橋・・・。

これらの地名は天城の歌枕として、この先ますます定着していくことだろう。

天城遊歩道が湯ヶ島温泉まで続く

天城遊歩道が湯ヶ島温泉まで続く 静かで美しい道

静かで美しい道 透き通る川を渡る

透き通る川を渡る浄蓮の滝から先は、「踊り子歩道」に代わって「天城遊歩道」が、湯ヶ島温泉までの道を示してくれる。

透き通る川に沿って30分、山間の静かな温泉地、湯ヶ島温泉にたどり着いた。

湯ヶ島温泉に着いた

湯ヶ島温泉に着いた 島崎藤村が逗留した落合楼

島崎藤村が逗留した落合楼島崎藤村、梶井基次郎、川端康成・・・。

文豪たちがこの地に惚れ込み、何度となく滞在した。

中でも、伊豆じゅうの温泉場を渡り歩いた川端は、とりわけ湯ヶ島を愛し、彼が初めて伊豆を旅した、二十歳のころの「伊豆の踊り子の旅」以来、何度もこの地を訪れている。

賑やかな温泉場を避ける傾向があったようで、「湯ヶ島での思ひ出」では、この地がいかに「物寂びた所」であるかを愛おしむかのように語り、それを承知でここに来ていると記している。

川端康成の定宿、湯本館

川端康成の定宿、湯本館湯本館があった。

川端康成の定宿で、「伊豆の踊り子」はここで執筆された。

梶井基次郎も昭和元年の暮れからここに逗留し、「伊豆の踊り子」の校正を「静かに、注意深く、楽しげに」手伝ったらしい。

多くの文豪たちがしばしば旅先で執筆するのには、どういったわけがあるのだろうか。

川端は次のように説明していた。

コロナ禍でリモートワークが注目されているけれど、作家のようにクリエイティブな仕事は、昔から旅先の環境を必要としていたのだ。

日が暮れてきた

日が暮れてきた 山の向こうに日が落ちてしまった

山の向こうに日が落ちてしまった日が暮れていく。

こうなったら腹をくくって、焦らずに歩いていこう。

安全のために、50メートル先まで照射できる懐中電灯をリュックから取り出して、自分の存在をアピールしながら歩いていく。

修善寺の街に着いた

修善寺の街に着いた 独鈷の湯

独鈷の湯 修善寺の山門

修善寺の山門 竹林の細道

竹林の細道 今宵の宿、ゲストハウスHostel Knot

今宵の宿、ゲストハウスHostel Knot6:30pm、修善寺の街に着いた。

暗がりの道から解放されて、暖かな街の明かりが僕を癒した。

街の中心にある修善寺の山門や独鈷の湯、そして細道までもがライトアップされていて、温泉地の雰囲気を盛り上げている。

今晩の宿「ゲストハウスHostel Knot」の灯を見つけ、スタッフの笑顔に迎えられると、全身の緊張が一気に解けた。

梨本の「天城温泉・禅の湯」からここまで10時間、歩数47,000歩、距離にして36kmの歩き旅だった。

荷をほどき、宿と提携している近くの民宿で、修善寺の温泉に浸かる。

今日、「天城越え」というちょっとした冒険を完遂した。

その充実感を、露天風呂で月を眺めながら味わっていた。