【第66回】みちびと紀行~下田街道を往く(お吉が淵) みちびと紀行 【第66回】

猫がくつろいでいる

猫がくつろいでいる8:30am、浜辺の宿を発つ。

11月中旬とは思えない眩しい陽光。気温13℃。やはりここは南国だ。

下田の温暖な気候を絶賛したハリスの気持ちが分かる。

道路脇のあちらこちらで、猫たちが目を細めてのんびりしている。

彼らにとって、ここが楽園であるかのように。

「空き家バンク移住相談」の貼り紙につられて入る

「空き家バンク移住相談」の貼り紙につられて入る下田街道のスタート地点に向かう途中、「空き屋バンク移住相談」と書かれた場所があった。

最近はコロナ禍の影響で、地方への移住も増えたと聞くが、実際はどうだろうか。

ちょっと寄ってみることにした。

空き屋バンクは、「伊豆in賀茂6」というNPO法人が運営しており、下田市だけでなく、河津町、南伊豆町、東伊豆町まで対象地域に含めている。

窓口の男性が快く応対してくれた。

「ええ、確かに移住相談が、コロナ禍前と比べると格段に増えましたね。」

都市よりも田舎の方が、感染リスクが少なくて安全だと思うのだろうか。

「と、いうよりも、以前から『いつかは都会から移住したい』という思いを抱いていた人たちが、コロナ禍をきっかけに実行に移し始めたんだと思います。」

なるほど。それは分かるような気がする。

すでにインターネットの普及で、遠隔でできる仕事の範囲が広がった。

さらにコロナ禍で、遠隔での実施が推進されて、社会的な環境も整ったというところか。

「以前は、相談に来る方々は定年退職後のご夫婦が圧倒的に多かったのですが、最近の傾向としては、若い方々が増えましたね。特にクリエイター的なお仕事をしていらっしゃる方からのご相談が多いです。ボロ家でもDIYで改修したりして、不便さをそれなりに楽しめる人たちですね。」

僕もそういうことは楽しいと感じる方なので、いちいち納得する。

「ただ、悩ましいのは、なかなか新たな空き家物件が出てこないのです。ようやく新しい物件が見つかっても、リストで公開されるやいなや、即決です。瞬間勝負です。」

どうやら、たとえ空き家があっても、売らずにそのままにしている人がまだまだ多いようだ。

甲州街道を歩いたときにも、同じような状況があった。

家を残すのではなく、人々の暮らしがある健全な町を残していくためにも、今後は、空き家の所有者に対する働きかけがますます必要とされるのだろう。

下田街道歩き、スタートだ!

下田街道歩き、スタートだ!下田街道の入り口に立った。

さあ、ここから三島大社まで約70km、街道歩きの旅をはじめよう。

今晩の宿をとっている天城湯ヶ野までは約20km。

のんびりと歩いていけばよい。

ゆったりとした歩調に合わせるように、清掃車が「乙女の祈り」を流しながら、のどかな日常のルーティンを行っていた。

本郷交差点を北上する

本郷交差点を北上する 稲生沢川沿いを歩いていく

稲生沢川沿いを歩いていく下田街道は、伊豆急下田駅の向かって左側を通っている。

ここからしばらくは、清流・稲生沢川に沿って進んでいく。

「反射炉跡」バス停

「反射炉跡」バス停 下田富士

下田富士高馬という地区に「反射炉跡」というバスの停留所があった。

ここで大砲を製造しようと、嘉永6(1853)年12月に反射炉の建設が始まったらしい。

黒船が浦賀沖に現れた5ヶ月後だ。

ただ、翌年の3月、ペリー艦隊は下田に入り、ここは彼ら異国人の遊歩地域内だったので、水兵たちが反射炉の建設現場に進入したことがあったようだ。

ここでの反射炉建設は中止になり、その後、彼らの目に触れないように中伊豆の韮山に移設され、本格的に大砲の製造が行われることとなった。

そもそもペリーに下田港を指定したのも、遊歩区域を定めたのも幕府だったから、「アヘン戦争のようにはいかないぞ。俺たちを見くびるなよ。」とばかりにわざと「チラ見せ」して、その意志を示したのかもしれない。

そうだとしたら、なかなかの外交力だ。

振り返ると、そんな歴史を目撃していたかのように、下田富士が姿を見せていた。

集落の細道を行く

集落の細道を行く 穏やかな表情だ

穏やかな表情だ集落の細道を進んでいく。

お地蔵様の穏やかなお顔が、この南国の町をいっそう平和に感じさせる。

河内温泉 金谷旅館

河内温泉 金谷旅館千人風呂で有名な金谷旅館が見えてきた。

「日本一の総檜大浴場」の看板が好奇心をそそる。

温泉好きなら、一日目の宿をここに定めるのもおもしろそうだ。

向かいの小学校では、周囲を生徒たちがぐるぐる走っている。

僕を旅人だと見定めたのか、息づかいも荒いのに、走りながら「こんにちは」とあいさつしてくれた。

お吉が淵

お吉が淵おや、なんだろう。

川沿いにお堂がある。

近くに行ったら、そこが「お吉が淵」だと分かった。

「唐人お吉」と呼ばれた斎藤きちが身投げしたとされている場所だ。

ハリスの侍妾だったと言われているこの女性について、僕は知っていたようで、実は何も知らなかったことに気づいた。

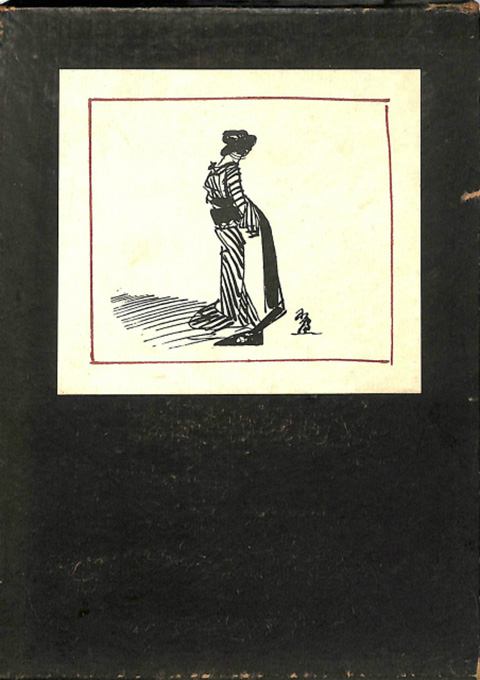

十一谷義三郎著「時の敗者 唐人お吉」

十一谷義三郎著「時の敗者 唐人お吉」「唐人お吉」の物語が知られることになるのは、幕末からずっと後のことだ。

昭和3(1928)年、十一谷義三郎が「中央公論」に「唐人お吉」という小説を発表する。

翌年、十一谷は、「時の敗者唐人お吉」を「東京朝日新聞」紙上に発表。

さらに翌5年、その続編を執筆するなど、「唐人お吉」ものの小説を書き続けた。

これがきっかけとなって、映画、演劇、歌謡曲など、「唐人お吉ブーム」が巻き起こった。

宝福寺にあるお吉の墓

宝福寺にあるお吉の墓昨日、玉泉寺に行く前に、このお吉の墓と一連の展示があるという宝福寺にも行った。

けれどそこでは、どこまでが史実で、どこまでが創作なのか、その線引きが展示の中ではあいまいで、違和感を抱いたのだった。

お吉は玉泉寺のハリスのもとで暮らしていたとされているので、玉泉寺にはお吉ゆかりのものもあるのかと思いきや、それが一切ない。

玉泉寺の側では、「唐人お吉」の話は、そのほとんどが虚構だと断言している。

そもそもお吉の職業は芸者ではない。

健康を害していたハリスが求めたのは、看護人であって妾ではない。

そして、ハリスのもとにいたのも、せいぜい3日間程度というのが史実なのだと。

(参照:玉泉寺HP )

吉田常吉著「唐人お吉」

唐人お吉については、歴史学者の吉田常吉氏が、その史実を明らかにすべく調査を重ねて、「唐人お吉」という著書を上梓している。

モヤモヤを解消したかったので、この本を取り寄せたところ、推理小説のような展開に一気に引き込まれ、すぐに読了してしまった。

ネタばれになってしまうが、彼が結論づけたのは次のことだった。

- 敬虔なクリスチャンだったハリスが期待したのは、真の看護人であって妾ではない。

- 当時24歳の若きヒュースケンが、看護人の要請を「侍妾」にすり替えて日本側に伝えた。

- ヒュースケンは、お吉と共に領事館に派遣された「お福」という女性と恋愛関係にあり、領事館が麻布の善福寺に移った後も、別の日本女性の愛人を囲っていた。

- お吉もハリスも、不名誉を被った被害者である。

手塚治虫の作品に、幕末の下田を舞台にした「陽だまりの樹」がある。

改めて読み返すと、この「唐人お吉」の逸話はすっぽりと抜けていて、代わりにヒュースケンが、厳しい監視下で、若さと情欲をもてあまし苦悩する場面が描かれていた。

さすが漫画の神様。やはり何かしら「唐人お吉」の不自然さを嗅ぎ取っていたのだろう。

お吉の写真だとされているが、事実は違った

お吉の写真だとされているが、事実は違ったただ、この「唐人お吉問題」が示唆するのは、実はもっと根深く恐ろしいものなのかもしれない。

こういうことが他にもよくあったような、「既視感」さえ覚えるのだ。

ちょっとした話に尾ひれが付き、やがてそれが「史実」と混同されてしまう。

丁寧に調査して史実が明らかになったとしても、いっこうに改まることはなく、むしろその「嘘」を認めることにあらがっている。

まるで「唐人お吉」という悲劇のヒロインがいたことにしないと困るかのように。

彼女の供養のためにも、速やかに史実が明らかに伝わることを願う。

彼女が生きたのは虚構の世界ではなかったのだから。

カワセミの姿を探しながら一緒に歩く

カワセミの姿を探しながら一緒に歩く川沿いの遊歩道を歩いていく。

紅葉にはまだ早かったけれど、水の色、木々の色、自然の色が美しい。

写真を撮りまくっていたら、「写真撮ってるだかね?」と背後から声を掛けられた。

振り返ると、80歳くらいの地元の男性だった。

毎朝ここを歩くのが日課になっているらしく、リズムを刻みながら力強く歩いていく。

「ここらにはカワセミがよくいるよ。腹が水色でチィーチィーって鳴くよ。」

こうなったらカワセミを写真におさめねばなるまい。

カワセミがいるということは、水も相当きれいなのだろう。

「この川でアユ漁もするからな。あとズガニな。」

ズガニ?

調べたら、淡水に生息する「モクズ蟹」のことで、この地域の郷土料理の食材にもなっていた。

「兄ちゃん、どこから来た?」

東京だと答えると、「やっぱりな。東京じゃ珍しいだろうな。俺も東京には10年いた。中野、国分寺、国立、八王子と、中央線に沿って転々と移り住んでたな。」

そう言いながら、ずっと川原を見つめている。

「あれぇ、いつも見かけるのに今日はなかなか現れねぇな。じゃ、俺はここで引き返すから。カワセミ、もっと上流にいるかもな。」と言って、去っていった。

川沿いの道をひたすら歩く

川沿いの道をひたすら歩く清流沿いをひとり歩いていく。

「カワセミを見つける」という宿題を与えられた子どものように・

川原をじっと見つめながら。