【第62回】みちびと紀行~甲州街道を往く(原の茶屋~上諏訪) みちびと紀行 【第62回】

朝の入笠山

朝の入笠山6:00am。

目覚めると、窓には八ヶ岳の景色が広がっている。

ユースホステルのご主人は、すでに朝食の支度を始めていた。

「今日は午後から雨ですね。」

八ヶ岳にかかる雲を見ながら、ご主人がつぶやく。

13年間ここで宿をやっていて、おおかたの天気は八ヶ岳の様子を見ればわかるようだ。

「これからの季節、スキー客でにぎわうんじゃないですか。」

コロナ禍が終息する期待を込めて話しかける。

「いや、ここはもともと入笠山湿原のトレッキング客が多いんです。6月下旬にドイツすずらん、その後で日本すずらんが咲きますから、その時期ですね、シーズンは。」

ちょうどこの宿の裏手から湿原までのトレイルが続いている。

またいつか、湿原を訪れる時間をとって、次はのんびりと甲州街道を歩いてみよう。

原の茶屋の中心部、前から小学生が二人歩いてくる

原の茶屋の中心部、前から小学生が二人歩いてくる宿を出ると、冷気に包まれた。

気温は6℃。手がかじかむ。

近くに学校があるのだろう。登校する小学生たちに出会う。

まだ小さい女の子二人に、「すみません。」「今、何時ですか?」と小鳥のような声で話しかけられた。

時間を告げると安心したのか、「ありがとうございました!」と挨拶をして去っていく。

知らないおじさんにも物怖じしないその態度に、見かけとは違った大人びたものを感じた。

まるで大人であろうとするかのように。

昔の日本人は、おそらくこのようであっただろう。

桔梗屋の軒先

桔梗屋の軒先この地域は「原の茶屋」と呼ばれている。

蔦木宿と金沢宿の宿場間は13kmもあって、かつては人家も無く、一面の原っぱだったという。

旅をするのに不便だろうということで、1772(明和9)年頃に、与兵衛という人物がここで茶屋を始め、その後次第に人家が増え、集落が形成された。

集落の中心の甲州街道沿いには「桔梗屋」という旅館があり、今は営業をやめているが、建物が残っている。

ここには、明治末から大正にかけて、伊藤左千夫、長塚節、斉藤茂吉、田山花袋、島木赤彦、土屋文明、竹久夢二など、多くの文人・歌人が集まり、サロン的な役割をしたそうだ。

大都会でもない場所に、明治・大正期を代表する文化人たちが集っていたということが、なんとも興味深い。

人物の引力によるものか、場所の磁力によるものか、おそらくその両方なのだろう。

秀でた観察眼と鑑識眼を持つ人々に、「刺激」と「癒し」の両方を用意できたのだから、それなりの風雅の心得のある人がここにはいたのだろう。

桔梗屋の縁台には、藤箕がひとつ、その横に「貧者の一灯」と書かれたブリキ缶が置かれていた。

「捨てるには勿体ない野菜を使っていただきありがとうございます。ご自由にお持ちください」

貼り紙からシステムを理解した。

趣旨に賛同する里の人々がこの藤箕の中に野菜を置き、その野菜を持って行く人がブリキ缶に心付けを入れていくのだ。

7月から8月までの1ヶ月間で5,650円の浄財が集まり、ユニセフに送ったと書かれている。

この静かな集落の一角で世界の状況を見守り、飢餓やフードロスの問題を声高に叫ぶのではなく、静かに藤箕とブリキ缶を置く。ただそれだけ。

まるで茶室に入ったかのように、置かれた物や場所、配置までもが意味を持っているようだ。

やはり、この場所はタダものではない。

カゴメの工場が見える

カゴメの工場が見える 富士見パノラマリゾートのリフトが動いていた

富士見パノラマリゾートのリフトが動いていた甲州街道は、カゴメ工場の横を通って続いていく。

左手に見える入笠山では、富士見パノラマリゾートのリフトが動いていた。

御射山神戸の一里塚

御射山神戸の一里塚御射山神戸(みさやまごうど)という場所に出た。

甲州街道は、ここでいったん国道20号に合流し、再び静かな脇道に入っていく。

一里塚が見えてきた。

ケヤキの巨木がこんもりとした塚の上に植わっている。

慶長年間に植えられたらしく、樹齢が400年以上あるそうだ。

日本橋から48番目の一里塚だ。

甲州街道は53里24町。確実にゴールに近づいているのだ。

金沢宿の中馬宿、馬が停められるよう二階の梁が出ている

金沢宿の中馬宿、馬が停められるよう二階の梁が出ている 小松三郎左衛門を祀る「にょうり様」

小松三郎左衛門を祀る「にょうり様」金沢宿に着いた。

一つ前の蔦木宿と同じく、この宿場町も「中馬」と呼ばれる運送業の中継地として、かつてはにぎわったそうだ。

ここには「小松三郎左衛門」という人物の物語が残っている。

1678(延宝6)年、金沢宿本陣を勤める小松家四代目三郎左衛門は、村民の願いを一身に背負って、金沢山の所有権について隣の千野村(茅野)と争った。

高島藩は、千野村の権利を認める裁定をくだす。

けれど村人の死活問題を見過ごすわけにもいかず、三郎左衛門は、幕府への直訴も辞さない覚悟で、人馬継ぎ立ての駅務を遅滞させることで抵抗。

これに高島藩は厳しく対処し、三郎左衛門は34歳で磔の刑となり、一族ことごとく追放された。

甲州街道沿いには、この三郎左衛門の遺徳をしのぶ如意輪観音像(にょうり様)が祀られていた。

命を張って村を守ろうとした三郎左衛門だけでなく、磔刑というかたちで責務を受けた村のリーダーを、たとえ敗れて願いが叶わなかったとしても、心を込めて祀っている村民の真心が尊い。

何をしてもケチばかりつけられる現代のリーダーたちが、少し気の毒に思えた。

「寒天の里」の看板があった

「寒天の里」の看板があった金沢宿の先、「寒天の里」という看板が掲げられた場所があった。

このあたり、冬場の気温は氷点下になり、雪や雨の量が少なく晴天にも恵まれているため、テングサの煮汁を凍結・乾燥させる寒天作りに向いているようだ。

この地に寒天作りが伝わったのは、1830年頃の天保年間で、関西に出稼ぎに出ていた玉川村(現在の茅野市玉川地区)の小林灸左衛門がその製法を持ち帰り普及させた。

工業的製法の粉寒天は世界各地で作られているものの、天然角寒天が生産されているのはこの地域だけだと言われている。

ゆるやかな下り坂を進んでいく

ゆるやかな下り坂を進んでいく 遠くに雪をかぶった山脈が見える

遠くに雪をかぶった山脈が見える甲州街道は、ゆるゆると坂を下りながら続いていく。

諏訪湖に近づいているのだ。

はるか遠くに、飛騨山脈だろうか、雪を抱いた山々が見える。

骨董品のような寒天倉

骨董品のような寒天倉茅野市に入った。

街道脇に、存在感のある大きな寒天倉がある。

昭和初期に、岡谷の製糸業で使った繭倉を移築したものだ。

昭和に入り、岡谷で製糸が下火になるのと入れ替わるように、ここ茅野で寒天作りが盛んに行われた。

今は寒天倉庫としての役目を終え、多目的ホールとして、音楽など様々なイベントで使われているらしい。

こうして2度も生まれ変わって使われ続けているのは、この建物が醸し出す、骨董品のような不思議な味わいによるものなのだろう。

通りすがりの僕でさえも、取り壊すことが罪悪であるかのように思えてくる。

易々と取り壊したり、捨てたりできない物には、年月を経た人の営みが染みついているのだ。

上川の水源、八ヶ岳が見える

上川の水源、八ヶ岳が見える上川を渡り、茅野市街に入る。

橋の上から、この清冽な川の水源となる八ヶ岳が見える。

かつては、このあたりまで諏訪湖があったのだろう。

甲州街道は高台を通り、諏訪湖畔の低地を見下ろすように進んでいく。

僕には、ここでどうしても寄りたい場所があった。

放浪の画家、山下清の作品が集められている「放浪美術館」だ。

昔、芦屋雁之助扮する「裸の大将」というテレビ番組をよく見ていて、その温かいストーリーはもとより、「放浪」というテーマになぜか惹かれていた。

この機会にぜひとも本物の作品を見てみたい。

甲州街道を外れて、高台からの道を下っていった。

放浪美術館

放浪美術館放浪美術館は、高原のロッジのようなたたずまいだった。

入場券には、山下清のちぎり画の絵はがきが一枚おまけでついてくる。

諏訪湖の花火大会の絵はがきをいただいた。

18歳から33歳までの15年間、日本各地を放浪した清が、よく足を運んだ場所のひとつに、この諏訪があった。

冬は四国・九州などの温暖な場所へ、夏は東北や信州などの涼しい場所へ、渡り鳥のように移動していた清が、夏に訪れた場所だ。

この地域では、お盆に仏様にお供えする食料を川に流す風習がしっかりと残っていて、清は、川に流れてくる食料をいただいていたらしい。

そして何より、花火が大好きで、諏訪湖の花火大会を心待ちにしていたようだ。

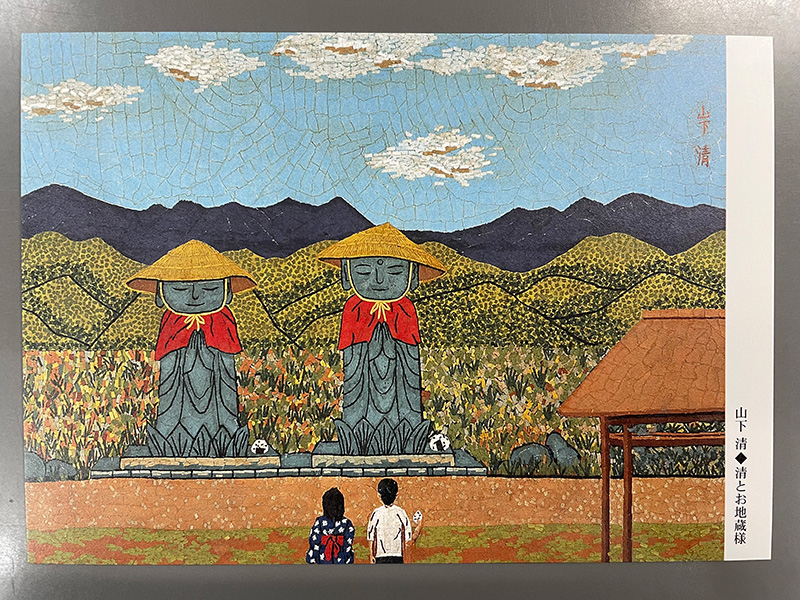

「清とお地蔵様」の絵葉書

「清とお地蔵様」の絵葉書不思議な美術館だった。

美術館というと、ちょっとした威圧感があるけれど、それが全くない。

むしろその逆で、ひとつひとつの作品が親しげに語りかけてくるようで、楽しく温かな気分になってくる。

作品が芸術家たちの魂の表現だとすれば、山下清の心は純真無垢でユーモアにあふれていたのだろう。

そして放浪生活は、その創作環境として最適だったのだ。

「力道山」の絵葉書

「力道山」の絵葉書1953(昭和28)年、放浪生活13年目、アメリカのグラフ雑誌「ライフ」が彼の貼り絵に注目し、山下清の捜索が始まる。

そして「日本のゴッホ」としてジャーナリズムに取り上げられてからは、それまで「ルンペン」だった彼を、世間が放っておかなくなった。

逃亡し、つかまる。この繰り返し。制作も落ち着いてはできなくなった。

そして、ついに放浪生活を終える。

「諏訪湖の花火」の絵葉書

「諏訪湖の花火」の絵葉書1971(昭和46)年7月12日、山下清は脳出血のため死去する。享年49歳。

最期の場面は次のようだった。

夕食後に、清は思い出したようにつぶやいた。

「今年の花火はどこへいこうかな。」

隣に座る弟、辰造氏が、「去年は諏訪湖の花火を見に行ったね。今年も諏訪湖にすれば。」

喜怒哀楽をめったに表さない清は、楽しそうに、しかしほとんど表情を変えずに言った。

「それはいいな。」

それが最後の会話で、そのあと2階の自室で倒れた。

諏訪市は、1ヶ月後の花火大会で、山下清の仕掛け花火を打ち上げたという。