【第60回】みちびと紀行~甲州街道を往く(韮崎~台ヶ原) みちびと紀行 【第60回】

韮崎宿を出るときに見えた富士山

韮崎宿を出るときに見えた富士山7:00am、韮崎宿を発つ。

気温は7℃、10月中旬ともなれば、さすがに肌寒い。

日本橋から甲州街道を歩き始めたときは、オリンピック開催中の真夏だった。

いつのまにか夏が終わり、秋も深まり、今こうして冬を迎えようとしている。

振り返ると、富士山が遠くから僕を見送っていた。

山あいの道を進んでいく

山あいの道を進んでいく あの山々の名前はなんだろう

あの山々の名前はなんだろう甲州街道は、台地状の七里岩と南アルプスの狭間を北西に進んでいく。

左手にうっすら雪を抱いているあの峰々は、何という名の山なのだろう。

通りかかった地元の人らしき男性に聞いてみる。

「ひとつは甲斐駒ヶ岳で、あとは鳳凰三山って言ったかなぁ。」

そのアルペン的な山容が、歩いているあいだじゅう、僕の中の冒険心をくすぐり続けた。

新府城に向かう途中の七里岩の中腹から

新府城に向かう途中の七里岩の中腹から「新府城跡」という標識を見つけた。

七里岩の上524メートルの場所に、勝頼が築いた武田家最後の居城だ。

信玄以降大きく版図を広げた領国の中心に位置し、釜無川・富士川の舟運によって、海へのアクセスも良好ということで、この場所が選ばれた。

長篠の戦いで、圧倒的な銃器に勝る織田・徳川軍に大敗を喫してからというもの、堺湊を押さえた織田を見習って、駿河の江尻湊(清水港)を大いに活用する意図があったと考えられている。

ちょっと寄り道するか。

軽い気持ちでルートを登っていったものの、直線距離だと近いのに、目標物から遠ざかっていくかのような巻き道で、すぐにたどり着ける気がしない。

1kmほど登ってから、引き返してしまった。

新府城跡の航空写真、崖の下を通るのが甲州街道(出典:韮崎市)

勝頼といえば、偉大な信玄が築いた国を滅ぼしたという負のイメージがある。

けれど、なかなかどうして、彼も優れた武将であったことが近年の歴史家によって明らかにされている。

勝頼にとっての不運は、そもそも武田家を継ぐことが想定されていなかったことにある。

信玄の嫡男だった義信が、父に対するクーデーターを起こして廃嫡され、幽閉されたまま亡くなり、次男は盲目、三男は早逝していたため、諏訪氏を名乗っていた四男の勝頼が家督を継ぐことになった。

けれど、信玄を慕った有能な家臣団と、その「操縦術」を受け継ぐ十分な時間が、勝頼には欠けていたようだ。

ついに、古参の武将と勝頼側近との反目を招いてしまった。

この新府城を新たに建築し、甲府の躑躅ヶ崎館から移転することで、旧弊を絶とうとしたものの、それも裏目に出てしまった。

やがて木曽氏や穴山氏が次々に離反し、織田軍の侵攻を目前にして、東に向けて退却することになった。

この城もそのとき火にかけられて、居城になって3ヶ月も経たないうちに灰燼に帰した。

一国の滅びる過程というのは、実に示唆に富んでいる。

徳川家康が、いまだ意気軒昂な時期に家督を譲り、秀忠の後見人となったのも、こうした武田家の末路に、多くのことを学んだからに違いない。

「100年企業」と呼ばれる長寿企業が日本で段トツに多いのも、どこかでこの歴史の教訓を手本にしているように思えてならない。

釜無川の橋の上から、歩いてきた道筋を振り返る

釜無川の橋の上から、歩いてきた道筋を振り返る 八ヶ岳も登場

八ヶ岳も登場釜無川とその支流の小武川を渡り、北杜市に入った。

今や目の前には、新たに八ヶ岳も登場している。

甲州街道は、山好きにはたまらない道だ。

はらぢみちの入口

はらぢみちの入口 野の道をゆく

野の道をゆく「古道入口 はらぢみち」の碑があり、その先に野辺の道が続いている。

昔日の甲州街道の姿そのものだ。

道の脇に刻まれた馬頭観音や地蔵菩薩が、親しげな顔つきで佇んでいる。

ひと足ごとに温かい気持ちになっていく。

台ヶ原宿、「日本の街道百選」

台ヶ原宿、「日本の街道百選」はらぢみちの先は、台ヶ原宿の入り口だ。

「日本の道百選」の看板が期待値を一気に上げる。

時刻は11:20am、このへんで昼食をとろうか。

きょろきょろ見回しながら歩くけれど、いっこうにお店は見あたらない。

代わりに、空き屋と思われる旧家の屋敷をちらほら見かけた。

見事な枝ぶりの松が枯れている。

やっと一軒、蕎麦屋を見つけたものの、お店の前にぎっしり人が並んでいたので素通りする。

酒蔵「七賢」の隣のレストランもあいにく閉まっていた。

まあ、これはこれで、何か別の縁につながるということでもある。

のんびりと街並みを見ながら歩いていく。

ジャズ喫茶Autumn

ジャズ喫茶Autumnおや?こんなところにジャズ喫茶がある。

昼食はそっちのけで、無性にコーヒーが飲みたくなった。

そして、ジャズを聴きたい。

吸い込まれるように中に入っていく。

コーヒーの香りが漂う

コーヒーの香りが漂う「いらっしゃいませ」

低い声でマスターが迎えてくれた。

天窓からの光、コーヒーの香り、軽快なサックスの音色、そして客は僕ひとり。

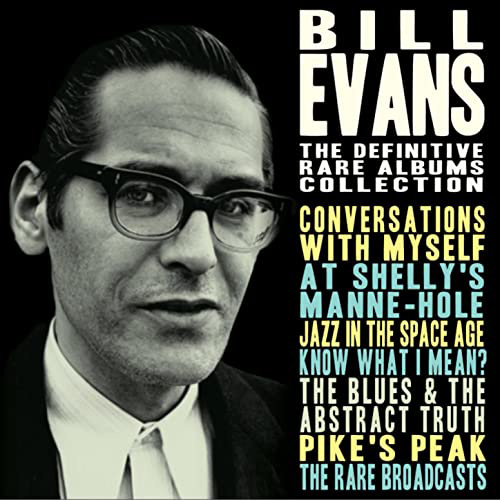

Bill Evance ”My Foolish Heart”

Bill Evance ”My Foolish Heart”「オータム・ブレンド」を注文すると、さりげなく楽曲が変わり、ビル・エヴァンスの「My Foolish Heart(愚かなり我が心)」が流れ出す。

ライブのチラシがあった

ライブのチラシがあったイベントのチラシが目に入った。

どうやらこのお店ではジャズのライブも聴かせるらしい。

こんな落ち着いた場所でライブなんて良いだろうな。

「多いときは屋外でやったりするんだよ。でも、コロナでライブが目の敵にされて、イベントもずいぶんお流れになった。ジャズなんか、みんな静かに耳を傾けてるだけなのにね。ミュージシャンが一番かわいそうだよ。だから彼ら、施設を渡り歩いて、慰問やってつないでる。」

やり切れなさを押し殺すように、コーヒーをドリップしていた。

流れるような手つきでコーヒーを淹れる

流れるような手つきでコーヒーを淹れる「はい、どうぞ」

出されたコーヒーカップから、奥行きのある香りが漂い出す。

酸味が少なくてコクがある、僕好みの味だった。

このお店は、いつからここにあるのだろう。

「15年前に始めたんだよ。こちらに移住してきて。

高校卒業して、最初は東京の飯田橋の近くに勤めてた。

で、東京は自分には合わないと思ってね。

35年前に菅平で民宿を始めたんだよ。スキー客相手にね。」

35年前といえば、ちょうど僕が東京の大学生時代。

「私をスキーに連れてって」という映画がヒットしていた頃だ。

「そう、その映画の影響もあって繁盛してた。

どうやってお客さんを断ろうかって言ってたくらい。

でもその後はだんだん民宿も難しくなって、閉めちゃった。

それでたまたま縁があってこちらに来た。」

その「縁」とは何だろう。興味がわいた。

オータム・ブレンド、コクのある味わい

オータム・ブレンド、コクのある味わい「若い頃剣道をやってたんだけど、菅平に行ってからは離れてしまった。

それを再開したいと思ってね。70歳までには剣道をまたやりたいって。」

マスターは今、71歳ということだ。

「そう思い始めて、知り合いから剣道の道場を紹介してもらった。

それがこの近くにある道場。

行ったらすぐに、これぞ自分が探し求めてた道場だって分かった。

それで移住した。それから20年間、毎朝稽古してるよ。」

言われてみれば、マスターの背筋がぴんと張って、剣士のように見える。

いろんな経験をしてきたであろう人生の後半に、彼が惚れ込むくらいの達人がこのあたりにいるのか。

店内には本がぎっしり。待ち合わせにもちょうどいい

店内には本がぎっしり。待ち合わせにもちょうどいい「これ、山田洋次監督。」

マスターと山田監督が並んで写真に納まっている。このお店で撮ったようだ。

「『たそがれ清兵衛』って映画を作ることになって、山田監督が『大太刀と小太刀とで戦う場面がどうにもイメージつかない、本当にそんなことができるのか』って。

殺陣師みたいなチャンバラじゃ話にならないから、それを再現できる人を捜してたみたいなんだな。

で、うちの先生が推薦されて、監督に小太刀で戦う場面をやって見せた。」

どうやって捜し当てたのか。推薦されてしまうくらいの人なのか。

「田中泯さんっているでしょ。最後に真田広之と戦う人。その人がこの辺りに住んでいて、その道場のことを山田監督に教えた。

それ以来、何かというと山田監督が来るようになってね。

『武士の一分』って映画の時は、師匠に盲目の剣の使い手を再現してもらってた。

あと、真田広之さんも。真田さんなんか一人で道場に訪ねてきて、剣道の稽古をしてた。」

「たそがれ清兵衛」は僕も好きで、何度か見ている。

リアリティのある描写と、迫真の演技の裏には、そういうストーリーがあったのか。

「そうこうしてるうちに、この店にも来るようになってね。

よく関係者との待ち合わせ場所に使ってもらったよ。」

それで、このマスターと山田監督が並んだ写真があるというわけだ。

甲州街道沿いの風景におさまっている

甲州街道沿いの風景におさまっているそれにしても、70歳以降にやりたいことをこうして見つけて、毎朝稽古して、ジャズを流して、コーヒーを淹れている。

なんと素敵な生活じゃないか。

「道場の近くで喫茶店やりたかったから、いろいろ物件探してたんだけど、ここらへんはなかなか無くてね。」

ここに来るまでに空き家のような屋敷を何軒か見かけたので、それは意外だった。

「手放したがらないんだよ。旧街道沿いの人は特に。

代々続いている家だから法事とかあったら使うだろうし、「俺の代でこの家を終わらせてしまうのか」って思うんだろうね。

近所の目もあるから『売家』って看板なんか出さないよ。

不動産屋もこっそりと教えてくれた。

それでようやくこの場所見つけて店を始めることになった。

そしたら『七賢』の旦那がやってきて「よくぞ来た」って。

ここらへんじゃ初めての移住者だったみたいだよ。」

ジャズのナンバーは、多くの新たな奏者や歌手によって生命を吹き込まれ、やがてスタンダードになっていく。

その曲・歌が、演奏され、歌い継がれていくことで磨かれ、光を増すのだ。

歴史ある宿場町に開いたジャズ喫茶。

15年の歳月を経て、この旧街道のひとつの風景になっている。