【第55回】みちびと紀行~甲州街道を往く(大月~駒飼) みちびと紀行 【第55回】

大月駅のホームから見えた岩殿山

大月駅のホームから見えた岩殿山10月19日、7:06am、JR大月駅に着いた。

さっきまで車窓を濡らしていた雨は、大月に近づく頃には止み、仕事に向かう人々も傘をたたみはじめていた。

気温は10℃、もう本格的に秋だ。

大月駅の前には、霊山、岩殿山が霧の中から浮かび上がっていた。

今日はここから、先日の続き、甲州街道歩きの旅を始める。

これまでは日帰りで、その都度々々、東京まで帰宅していたのだが、すでに東京も遠のいた。

今日からは3泊4日の連続で、終点の下諏訪宿まで歩き続ける。

1泊目は石和宿、2日目は韮崎宿、3泊目は富士見町。

それぞれ予約できた甲州街道沿いの宿をつないで、旅程を立てた。

宿を決めるということは、旅の計画をいっぺんに厳密にする。

お気楽さはほどほどに、なんとしてでもその日の宿にたどり着く前提で、逆算しながら歩いていかなければならない。

これは、旅の性格を根本的に変える、大きな「縛り」なのだ。

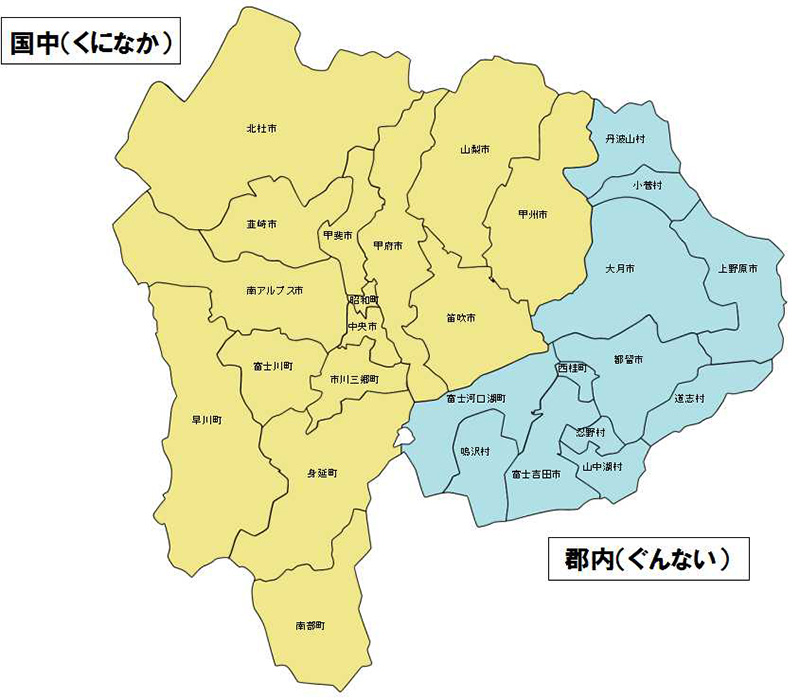

山梨県の地域区分(出典:やまなしファンHP)

山梨県の地域区分(出典:やまなしファンHP)甲斐の国は、大きく二つの地域に分かれる。

ひとつは「国中(くになか)」または「三郡」と呼ばれる、西方の甲府盆地を中心とした地域。

もうひとつは、「郡内(ぐんない)」と呼ばれる北東部、富士山の北側、山中湖を水源とする桂川流域の都留地域。

この二つを隔てるものが、今日まさに越えようとしている「笹子峠」というわけだ。

サツマイモを普及した青木昆陽は、諸国を旅した記録の中で、

「郡内の人は、別に一国の様に覚へて、三郡をさして甲州と云ふなり、三郡の人もまた、三郡を甲州と云ひて、郡内は甲州にあらずと思へり」

と、記している。

なかなか傍目からはわからないものだ。

甲斐国は、武田信玄の父、信虎が国を統一する以前は、国衆がそれぞれ先祖伝来の土地を守り支配する状況が続いていた。

甲斐源氏を祖とする武田氏は、甲府盆地一帯を、

坂東平氏の出で、鎌倉末期に武蔵から入った小山田氏は、都留地域一帯を、

そして穴山氏は、南部の富士川流域(河内)を支配した。

武田信玄の統治も、武田勝頼の代での甲斐国の瓦解も、この「国衆」の結束・反目を念頭に置くとわかりやすい。

信玄を研究した山本七平氏によれば、「人は石垣、人は城」とは、まさにこの国衆たち個々の領土の「一所懸命」意識の結束だということだ。

信玄は、巧みな組織運営によって、それらをまとめあげ「石垣」とし、勝頼は、それを個々の石に戻してしまった。

大月駅前の旧甲州街道

大月駅前の旧甲州街道 「右甲州街道 左ふじミち」

「右甲州街道 左ふじミち」郡内地域の中心地、大月の町を歩いていく。

大月は、富士街道との追分に当たり、かつて冨士講の人々が泊まる宿場町としてにぎわった。

雨上がりの朝の町は、そんな過去の名残と哀愁をたたえて、絵画のモチーフのようだった。

下初狩宿の本陣

下初狩宿の本陣下花咲宿、上花咲宿と、国道20号に沿って宿場町が続いていく。

大月インター入口では、中央自動車道の整備に当たる人たちが、缶コーヒー片手に続々と集結していた。

日本の大動脈を守る男たちが、制服を身にまとって颯爽と歩いていく。

あの源氏橋を渡る

あの源氏橋を渡る 線路沿いの道を歩く

線路沿いの道を歩く 下初狩宿に入った

下初狩宿に入った国道20号の左手に笹子川が見えてきた。

源氏橋で川を渡り、線路沿いの旧道を歩く。

やがて道しるべが立つ田舎道から下初狩宿に入る。

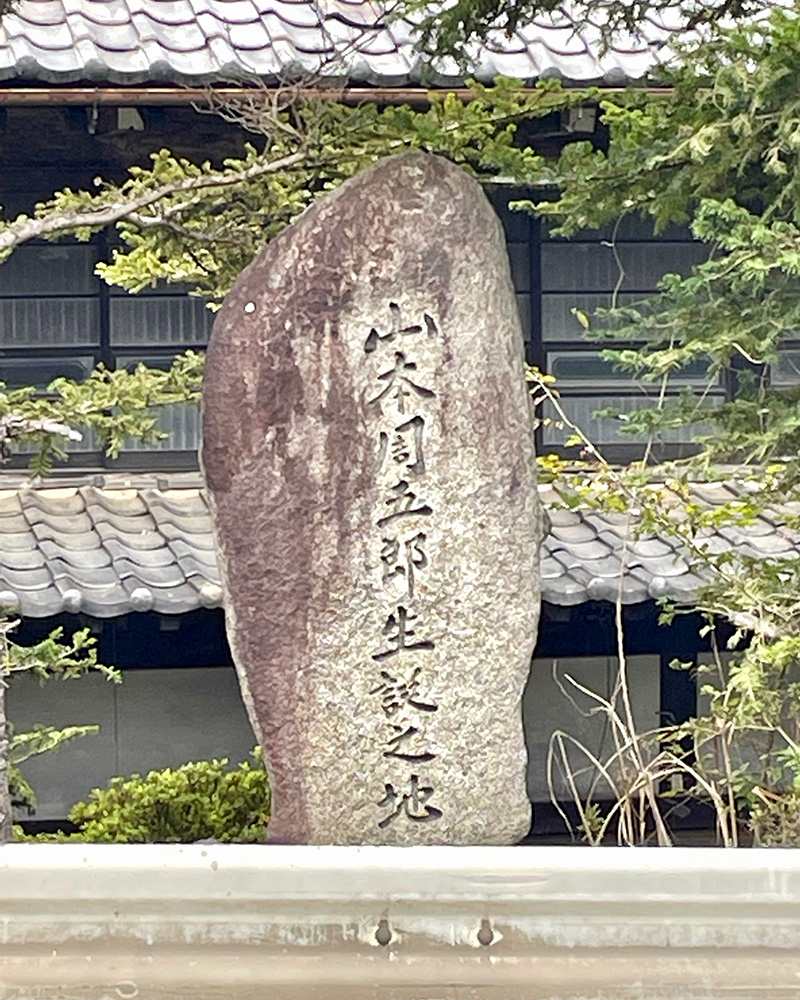

山本周五郎生誕の地

山本周五郎生誕の地本陣の前には、「山本周五郎生誕の地」の碑があった。

「樅の木は残った」「赤ひげ診療譚」などの名作を残した人物だが、あいにく、僕はまだひとつも読んだことがない。

1907(明治40)年、この初狩村は大水害で壊滅的被害を受けた。

周五郎の一家は、大月駅前に転居していたため難を逃れるが、ここにいた祖父母を亡くしている。

時代小説を書いていたわりに、洋酒好きで、ワインやウイスキーを好み、彼が「これぞワインだ」と絶賛した「マデイラ・ワイン」が、この山梨県で、「周五郎のヴァン」として販売されているとのことだ。

小山田信茂の首塚

小山田信茂の首塚中初狩宿に入る。

本陣の少し先を左に入り、小山田信茂の首塚まで歩いていく。

この人物は、武田二十四将の一人として信玄に仕えて活躍した武将で、郡内領を支配し、大月にある岩殿城の城主だった。

武田勝頼が落ちのびて再起を図ろうと、最後に目指したのがこの城だったが、小山田信茂に郡内領に入ることを拒絶され、今の甲斐大和のあたりで自刃した。

信茂からすれば、先祖代々の土地を守るために武田の旗印の下に結束していたわけで、それが盤石でなくなったのなら、「沈みゆく船」から乗り換えるのは、当然のことだったのだろう。

その後信茂は、織田方に帰順したものの、主君を裏切ったかどで斬首されてしまう。

首塚は、鮮やかな緑の木立の奥の、静寂の中にあった。

最後まで愛する故郷を守り抜こうとした英雄の墓標。

僕の目には、そう映った。

白野宿の町並み

白野宿の町並み 阿弥陀海道宿

阿弥陀海道宿 親鸞上人の念仏塚

親鸞上人の念仏塚 笹一酒造

笹一酒造白野、阿弥陀海道と、静かな宿場町を歩いていく。

このあたり一帯は、親鸞の足跡を示す場所が多く、彼もまた、道を辿る「みちびと」であったことを想う。

笹子川に差し掛かり、写真を撮っていたら、地元の70代とおぼしき男性が通りかかった。

「あれが笹一酒造ですか」

大きな酒造会社の看板を前に、わかりきったことを訊いてしまう。

「そう。美味いよ。」

「なんて銘柄がおすすめなんですか。」

「どれも美味いよ。利き酒もできるからやるといいよ。」

そう言われて、先を急ぎながらも寄ることにした。

敷地内には「酒遊館」というお酒のギャラリーがあって、絶妙な照明に浮かび上がる日本酒が、美術品のように陳列されている。

「利き酒やろうかな」

逡巡した末に、誘惑を振り払うように立ち去った。

すぐあとに控えている笹子峠越えに差し障りがありそうだ。

あれがゴール近くにあったらよかったのに。

黒野田宿の本陣

黒野田宿の本陣 笹子トンネル事故異慰霊碑の標識

笹子トンネル事故異慰霊碑の標識 笹子峠入口から、これまで歩いてきた道のりを振り返る

笹子峠入口から、これまで歩いてきた道のりを振り返る黒野田宿を過ぎると、その先は笹子峠に向かう緩やかな登り坂になっていく。

右手上方には中央自動車道が走り、トンネルの中に吸い込まれていく。

天井板が130mにわたって落下した、2012年の笹子トンネル事故の慰霊碑を通り過ぎる。

時刻は11:30am、どこかで食事でも、と思っていたら、グーグルマップ上には存在しているはずの食堂が、2軒とも店を畳んでいた。

まあ仕方がない。用意してきた大福を頬張りながら、坂道を上っていく。

笹子峠越えのはじまりだ。

明治天皇御野立所跡

明治天皇御野立所跡 苔むした石仏

苔むした石仏 幻想的な道を進む

幻想的な道を進む曇った天気が、峠道を幻想的に見せている。

ひんやりとした空気が、火照る体には心地良い。

追加の燃料を投入するように、まんじゅうを頬張りながら上っていく。

明治天皇が野点した場所を示す石碑の前を通り過ぎる。

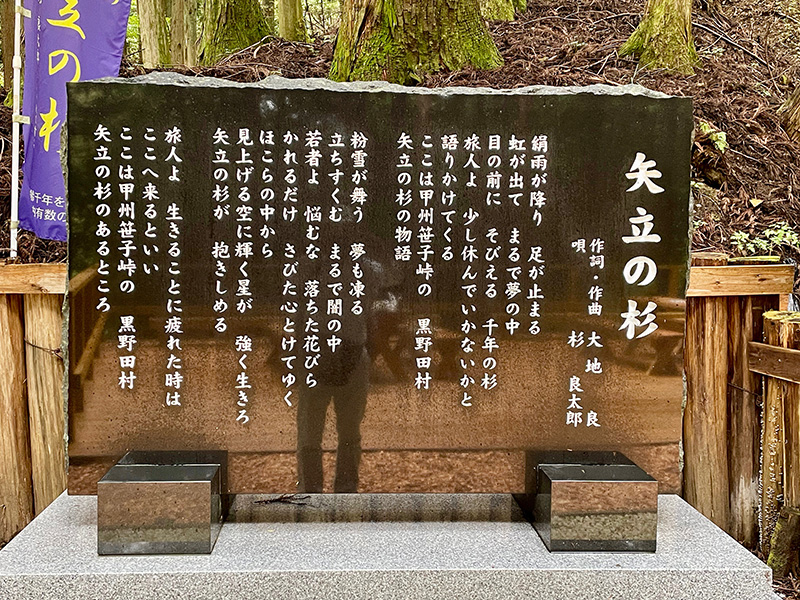

その先を進むと、安藤広重や葛飾北斎も描いた、樹齢千年の巨樹「矢立の杉」があらわれた。

昔、出陣する武士が、この木に矢を射立てて戦勝を祈ったことが、その名の由来となっている。

その大きさのせいか、歴史の古さゆえか、ただならぬ生命力がびんびん伝わってくる。

矢立の杉が現れた

矢立の杉が現れた矢立ての杉を見下ろす位置には、木製テラスの休憩所がしつらえてあって、そばには、杉良太郎さんが「大地良」名義で作詞・作曲し、ご自身で歌われた「矢立の杉」の碑があった。

「矢立の杉」の歌碑

「矢立の杉」の歌碑僕は昔、杉良太郎さんの明治座の演劇公演で、小道具さんをやっていたことがあって、廊下で出会った杉さんに「お疲れさまです」と挨拶したら、いなくなったあとで「ばかやろう!座長には目も合わせちゃいけねぇんだぞ!」とこっぴどく叱られたことがある。

けれどそのとき、杉さんが「おぅ!」と気さくに返してくれたことで、ずっと好印象を持っている。

「ああ、杉さんが愛している特別な木なんだな。」

苦い経験を懐かしく思い出しながら、大きな杉を見つめていた。

道が鬱蒼としていて不安にさせる

道が鬱蒼としていて不安にさせる峠道はまだまだ続く。

この道は、本当に甲州街道なのか。

両側に崖が迫り、心細くなってきたところで、山道はぱたりと途切れ、舗装路に出た。

突然、山道の先に舗装路が見えて一安心

突然、山道の先に舗装路が見えて一安心ほっとしながら進んでいくと、洋風建築のようなトンネルが現れた。

日中戦争の最中、1938(昭和13)年に完成した「笹子隧道」だ。

まったく照明のない全長239メートルのトンネルを、出口の光だけを頼りに歩いていく。

なにか異次元の世界に吸い込まれそうで、途中から身震いがした。

トンネルを出たら、そこは甲州市。

空も木々も、どことなく明るくなってきた。

笹子隧道を歩いていく

笹子隧道を歩いていく トンネル出口の緑がまぶしい

トンネル出口の緑がまぶしい 峠道を下りていく

峠道を下りていく舗装路を避け、引き続き旧街道の山道を歩いていくと、ショベルカーを使って何やら作業している現場があった。

休憩中の男性に「こんにちは」と挨拶すると、一緒に下り道を歩きながら会話が始まった。

砂防ダムを造っている

砂防ダムを造っている「なにか崖崩れでもあったんですか。」

「いやいや、砂防ダム造ってんだよ。来年の雨のシーズンに備えて今からやっておかないとね。」

「ああ、それってすごく大事ですよね。」

今年は、熱海の土砂崩落もあったので、ますます治山・治水事業が重要だと思える。

「山梨は、こういうの結構力入れてんだよ。」

このあとの旅で、治山・治水は甲斐の国のお家芸だと思えるようになったが、この時はふぅんと思っていただけだった。

「え?これから下諏訪まで行くの?なになに?日本橋から歩いてる?楽しいことやってるねぇ。気をつけていって。キノコの時期は熊出るから。」

その人は笑いながら手を振って去っていった。

「ごくろうさまです」と、その背中を見送った。

しだいに明るくなってきた

しだいに明るくなってきた 駒飼宿の町並み

駒飼宿の町並み 駒飼宿の本陣跡には花が植えられていた

駒飼宿の本陣跡には花が植えられていた 見事な石組み

見事な石組みあたりが次第に明るさを増していく。

甲州街道最大の難所を越えて、ほっとしたせいもあるのだろう。

口笛を吹きながら、ぶらぶら下っていくと、駒飼宿が見えてきた。

どことなく懐かしい、山あいの集落だ。

時刻は2:00pm、夕暮れどきには今日のゴール、石和温泉に着けるだろう。

うっすらと日が射しはじめた甲州街道を、甲府盆地へと下るように、西へ西へと歩いていった。