【第40回】みちびと紀行 ~中山道を往く(北鴻巣~熊谷宿~深谷宿) みちびと紀行 【第40回】

JR北鴻巣駅、ここから中山道歩き旅第4日目を始める

JR北鴻巣駅、ここから中山道歩き旅第4日目を始める8:37am、JR北鴻巣駅のホームに降り立った。

今日はここから深谷宿をめざして、中山道の歩き旅を始める。

中山道はこれまで何度も歩いていて、このあたりを通るたびに、行ってみたいと気になっていたところがあった。

それは、映画「のぼうの城」の題材となった「忍城(おしじょう)の戦い」ゆかりの場所だ。

天正18年(1590年)、豊臣秀吉は、関東一円を掌握する北条氏を屈服させるため、小田原城を攻略する。

その同時期に、北条方の城のひとつだったこの忍城をめぐって攻防戦が行われたのだ。

秀吉は、石田三成を筆頭に、大谷吉継、長束正家の3名率いる2万の軍勢をこの一帯に派遣する。

大軍を前に、次々に開城していく北条方の城の中で、忍城だけは違った。

たったの500騎で、周辺の農民もろとも忍城に立てこもり、本城の小田原城が降伏・開城する最後まで、徹底抗戦して持ちこたえるのだ。

和田竜原作「のぼうの城」

僕はこの映画が好きで、これまでに何度も繰り返し見ている。

脚本や役者はもちろんのこと、作品全編に出てくる「坂東武者」という言葉、そしてその生き様が好きだ。

圧倒的な数に勝る西軍に対し、忍軍は、武士だけでなく農民までもが「坂東武者」の矜持をもって、一丸となって立ち向かう。

最も気に入っているシーンのひとつに、前田吟扮する村の長が、次のように言う場面がある。

「のぼう様が戦をしようってんなら、我ら百姓が助けてやらねばしょうがあんめえよ、なあ、みんな!おい、甲冑や刀槍のたぐい忘れんな!」

「百姓といえども、もとをただせば坂東武者の血を受け継がぬ者などおらん!」

普段は農民の暮らしをしていても、いざという時には、愛するもの、信じるものを守るために、武者として立ち上がるのだ。

忍城一帯は、北に利根川、南に荒川という二つの大河川にはさまれた沖積平野で、土地の高低差がほとんどない平らな地形だ。

支流の河川や沼地も多く、忍城は、その地形を効果的に使って築城された。

以前には上杉氏の侵攻も受けたものの、かつて一度も攻め落とされたことがない。

まるで、外敵に攻められても屈することなく戦い抜く坂東武者そのものを体現しているようだ。

攻めあぐねた三成軍は、「水攻め」という作戦をとる。

史実では、豊臣秀吉の命令によるものだったようだ。

三成が築いた堤防の大きさは、長さ28km、底辺部19m、高さ2.3mという規模で、秀吉が備中高松城を水攻めするために築いた堤防(長さ3km)をはるかに超えるものだった。

しかし、ここにふたつの誤算が生じる。

第一に、完成した堤防内が水に満たされても、忍城だけは少し高い場所にあって、水没しなかった。

水面に城だけが浮いて見えたようで、「忍の浮き城」と呼ばれたそうだ。

そして第二の誤算は、6月17日に大雨が降り、これで忍城も水没するかと思いきや、堤防の方が決壊してしまい、逆に三成軍に270人もの死者が出たということだ。

水が引いていった後も、一面が沼地となり、しばらく忍城には近づけなかった。

こうして、小田原城が落ちるまで、ついに忍城を守り通すのだ。

元荒川を渡っていく

元荒川を渡っていくその三成が築いた堤防は「石田堤(いしだづつみ)」と呼ばれ、その跡が、この中山道から歩いて20分のところにある。今回はそこに寄り道することにした。

地図で見ると、このあたりには川が何本も蛇行している。まさに水攻めにはうってつけの地形だったのだろう。

「元荒川」という川を渡る。

この川は、江戸初期の1629年に、伊奈忠次によって今の熊谷市久下のあたりで荒川が締め切られ、川の流れが付け替えられるまで、荒川の本流だった。

石田堤史跡公園、上を北陸新幹線が通っていく

石田堤史跡公園、上を北陸新幹線が通っていくやがて北陸新幹線の高架線が見えてきて、「石田堤史跡公園」にたどり着いた。

この場所は「のぼうの城」のエンドロールに登場する。

堤は、思っていたよりも低かった。けれど、これを短期間で28kmも築造してしまうほどの軍隊を相手に、たった500騎の武士と周辺農民が命をかけた戦をするとは、、、。

「のぼうの城」のシーンで、佐藤浩市扮する重臣の正木丹波守が「強い者に服するは世の習いであろうが」と苦々しく言う場面がある。

けれど、その正義とは思えない「常識」には、それを言った本人でさえも納得がいかない様子だ。

そしてこうつぶやくのだ。「やっちまおうか」と。

自分の心に正直に、信念にしたがって、あえて「常識」に逆らう姿がかっこいい。

まさに「ズレてる方がいい」、映画の主題歌の通りだ。

石田堤

石田堤 このあたりは川が網の目のように流れている

このあたりは川が網の目のように流れている 左方向に進んでいく

左方向に進んでいく再び中山道に戻って北上していく。

JR吹上駅の先で、中山道はぐいっと左方向に進路を変えていく

JR高崎線を越える

JR高崎線を越えるJR高崎線をまたいでしばらく進むと、元荒川のほとりに「榎戸堰公園」があった。

川の流れを制御する水門のわきに、代田仙三郎翁の顕彰碑がある。

この人物は、明治32年から吹上の村長だった人で、それまで木造だった堰を、私財を投じて石とレンガのより頑丈なものに造り変えた立派なリーダーだ。

このあたり一帯の住民は、近代でも水との戦いが絶えなかったのだ。

榎戸堰公園

榎戸堰公園 代田仙三郎翁の顕彰碑

代田仙三郎翁の顕彰碑 荒川土手の上を行く

荒川土手の上を行くそこからほどなく、中山道は、荒川土手の上を進んでいく。

川幅が広すぎて向こう岸どころか川の流れがまったく見えない。

遠くにうっすらと、雪をかぶった富士山と浅間山が見える。

昨日とは打って変わって、風が強くて冷たい。飛ばされそうだ。

このあたりでは、「赤城おろし」と呼ぶらしい。

向こう岸が見えない

向こう岸が見えない「海まで71.0km」と書かれた標識を通り過ぎると、「カスリーン台風の碑」があった。

カスリーン台風による堤防決壊の場所

カスリーン台風による堤防決壊の場所昭和22年(1947年)の9月、このあたりの堤防が決壊し、その濁流が、下流の鴻巣市で決壊した濁流と合わさって、元荒川に沿って流れ下り、さらに春日部で、今度は利根川からあふれ出た濁流と合流して、東京まで達したらしい。

昭和22年といえば、日本はGHQの占領下におかれていた時代で、さらに翌年にはマグニチュード7.1の福井地震も起こったから、マッカーサーも、日本がいかに過酷な自然状況の中におかれている国かを理解したことだろう。

久下の道しるべ

久下の道しるべ中山道は荒川土手の内側に降りていく。

土手の上で「赤城おろし」の寒風が身にこたえていたので、ひと息つけた。

このあたりは「久下新川村」と呼ばれていて、往時は舟運と養蚕で栄えたと説明板に書いてある。

水は、脅威でもあり、うまく付き合えば、恵みでもあるのだ。

熊谷駅の踏切

熊谷駅の踏切JR熊谷駅横の踏切を渡る。

昼食をたらふく食べる

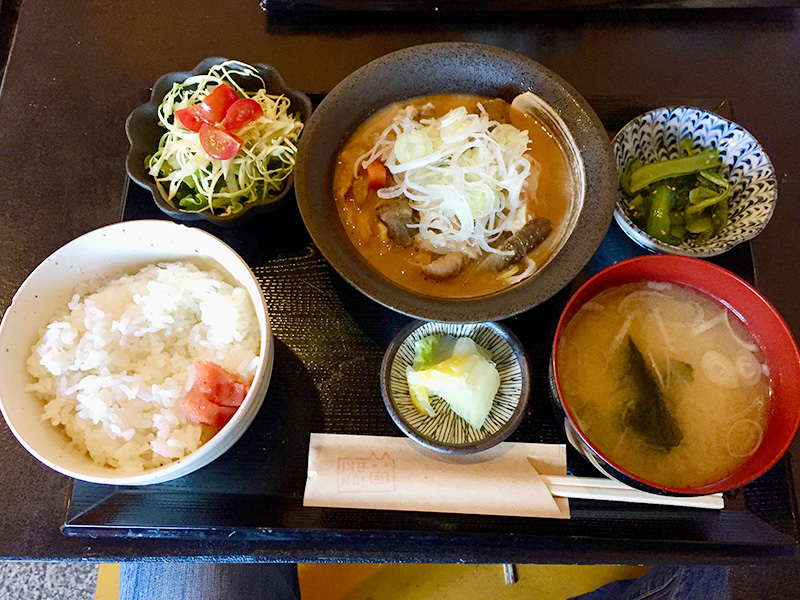

昼食をたらふく食べる時刻は正午をとっくに過ぎていて、もう腹ぺこでしょうがない。

「孤独のグルメ」よろしく、ローカルなにおいのする店を探すと、イメージ通りのお店が見つかった。

店の外にただよう良いにおいにつられて、店に入った。

「赤城おろし」のせいで、身体が冷えきってしまい、筋肉も疲労気味なので、たんぱく質をたっぷりとる。

アミノ酸が口の中で溶けて、じんわりと身体を暖めていった。

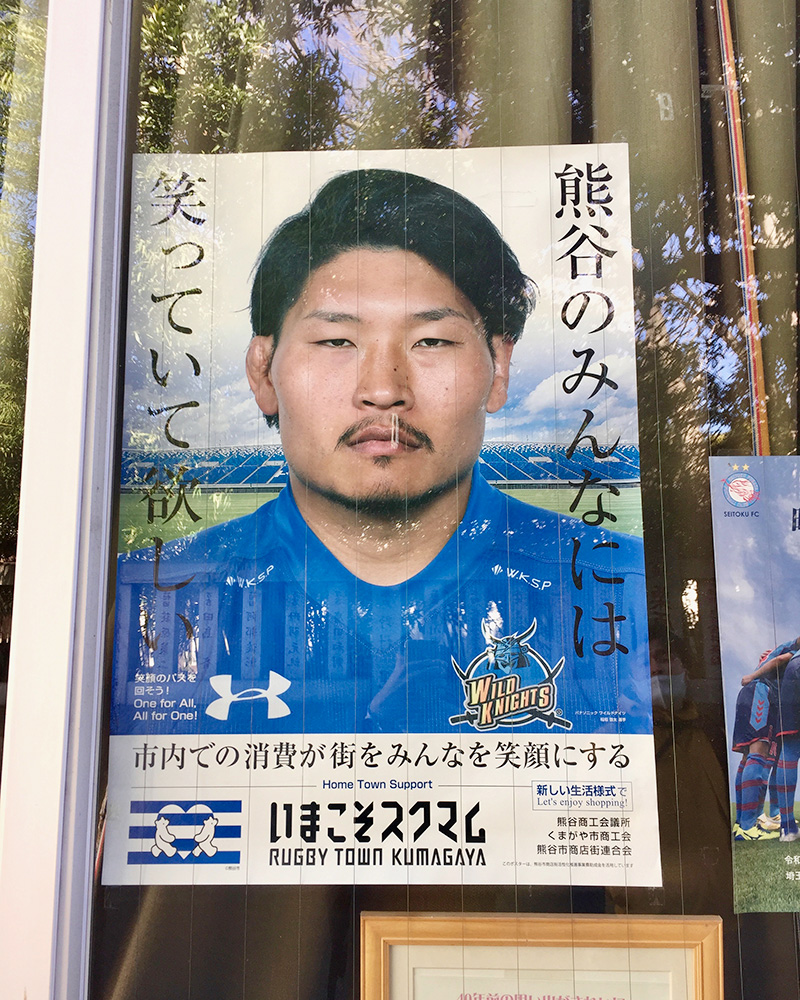

この選手いいなぁ

この選手いいなぁ熊谷宿に入った。

高城神社、平安時代から続く

高城神社、平安時代から続く 昔の面影がある

昔の面影がある 八木橋百貨店の前から続く中山道

八木橋百貨店の前から続く中山道平安時代から栄えていた町で、中心部に高城神社という創建905年の延喜式の式内社があり、そのまわりに昔ながらの建物も残されている。

八木橋百貨店という、呉服店として創業した120年以上も続く地元の百貨店が今も健在で、その前を中山道が次の深谷宿へと続いていった。

忍領の石標

忍領の石標熊谷宿から深谷宿までは、11.1km。

中山道わきに田園風景がしだいに増えてくる。

「従是南忍領(これより南、忍領)」と書かれた石標があった。

ここで忍領ともお別れだ。

深谷ネギの畑

深谷ネギの畑道のわきに広がるネギ畑を見て、深谷宿が近づいてきたことを知る。

このあたりのネギは、「深谷ネギ」として深谷の代名詞になっている。

深谷宿東の常夜灯

深谷宿東の常夜灯時刻はすでに4:10pm、ついに深谷宿に入った。

宿場入り口の常夜塔を、傾き始めた夕陽が照らしている。

旅館きん藤

旅館きん藤今晩は、この深谷宿に宿をとっている。

JR高崎線がすぐわきを通っていて、1時間半もあれば、深谷駅から東京の自宅に戻ることもできる。

けれど、ここには美味いお酒があるし、旅の気分を味わうには、ここで1泊して、翌日ゆっくりと深谷の町を歩くのがいい。

今日泊まる宿は、中山道沿いにある「きん藤(きんとう)」という旅館で、江戸末期に旅籠として開業した創業190年のお宿だ。

気さくな女将さんが迎えてくれて、「うち古いんですよ~」と照れ笑いしながら館内のあちこちを案内してくれた。

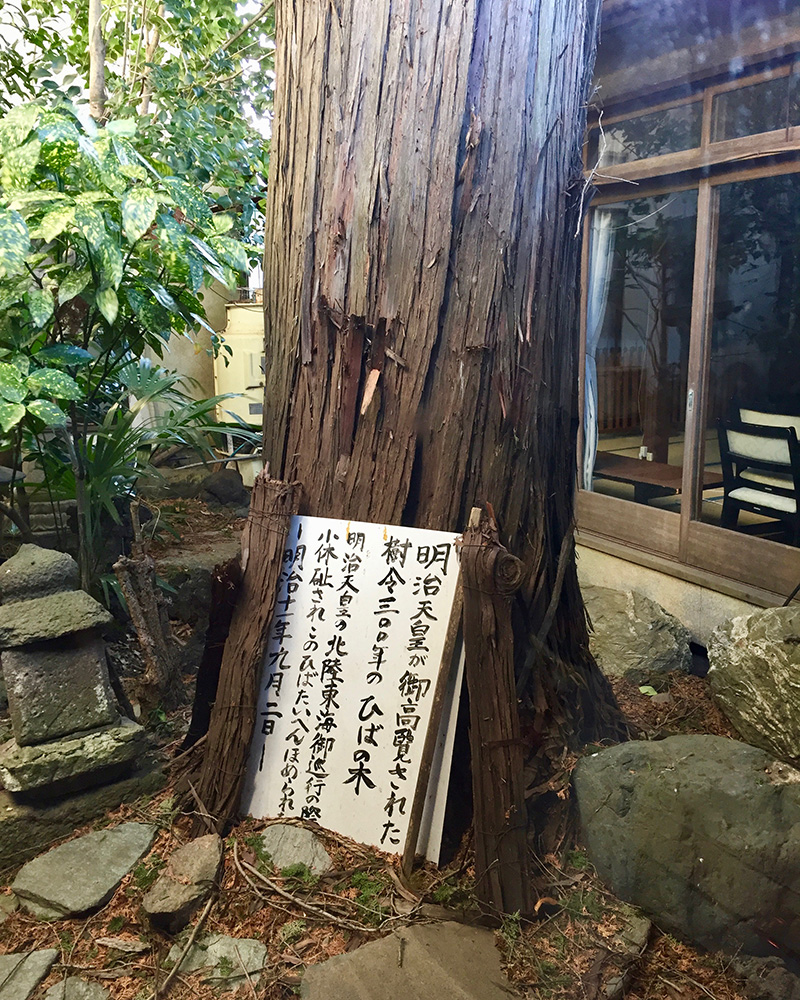

明治天皇ご高覧のヒバの木

明治天皇ご高覧のヒバの木明治天皇が褒めたというヒバの木や、戦時中このあたりに疎開して、先代のお友達だったという立川談志が落語を披露した場所を見ると、それぞれの時代ごとの出来事とその思い出が、この旅館の中に詰まっているようだ。

立川談志師匠がここで落語を披露

立川談志師匠がここで落語を披露 泊まったお部屋

泊まったお部屋今晩泊まる部屋に案内されると、さらに気分が高揚した。

格子の窓を通して眺める中山道は、昔日の面影が増して見えた。

地酒を味わい、トロン温泉につかり、今日の旅の行程を思い出す。

ここでずっと格子窓の外を眺めていた

ここでずっと格子窓の外を眺めていた中山道の歩き旅4日目は、JR北鴻巣駅からここまで所要約8時間、42,801歩、距離にして25.6kmの道のりだった。

水と戦い続け、水を味方にした人々の暮らしと生き様を改めて思う。

ほろ酔い気分でふと気づくと、格子の外をずっと眺め続けていた。