【第18回】みちびと紀行 ~柳生街道を往く(柳生新陰流考) みちびと紀行 【第18回】

杉木立の中を歩いていく

杉木立の中を歩いていく柳生藩家老屋敷を出て、のどかな里の風景を眺めながら進んでいくと、柳生街道は山道となっていった。

杉の木立の道を歩いていくにつれ、ここに編笠をかぶった剣豪が登場してもなんら不自然ではないかのように思えてくる。

武道の守り神、摩利支天を祀った丘を横目に進んでいくと、やがて、柳生宗冬が寄進したといわれる八坂神社の参道に出た。

宗冬は、初代藩主柳生宗矩、そして二代目の兄三厳十兵衛(みつよしじゅうべえ)から柳生藩を継ぎ、徳川家綱、綱吉の剣術指南役となった人物。

山岡荘八の「柳生宗矩」(旧題「春の坂道」)の中では、宗矩や三厳などに比して剣の腕が劣り、時に大義のために非情に徹することができた両名とは違い、優しく思い悩む青年として描かれている。

八坂神社の参道を下っていく

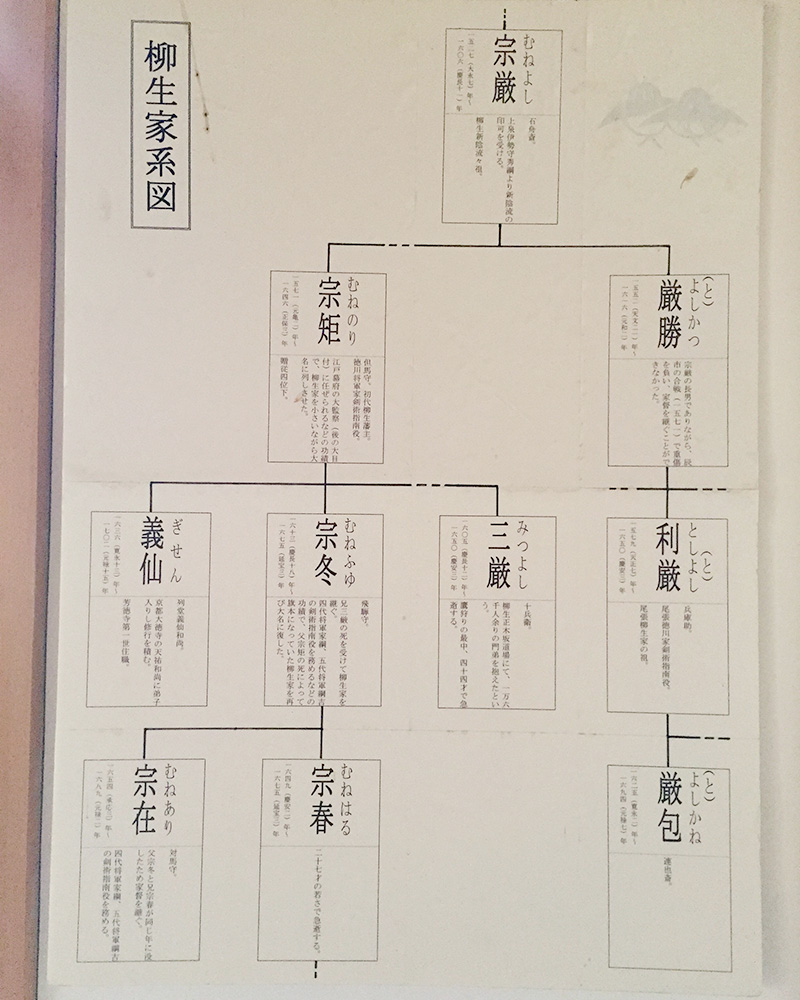

八坂神社の参道を下っていく 柳生家系図(芳徳寺所蔵)

柳生家系図(芳徳寺所蔵)石灯籠のある参道を下っていくと、柳生陣屋跡についた。

徳川家康によって認められ、徳川秀忠、家光の剣術指南役となった宗矩が、その功績により加増を受け、一万二千五百石の大名となった後に築いた陣屋だ。

日本の歴史上、剣豪が大名にまでなったのは、柳生宗矩ただ一人ということだけれど、宗矩本人は、大名になることについては長年固辞していた。

それよりも、天下を治める将軍の剣術と精神面での鍛錬を授ける「教育係」としての役割を重んじ、全うしたと言われている。

さらに、宗矩は、自分の死後、その封禄をそっくり返上することを家光に遺言した。

これには家光も困り果て、一応その遺言を聞き入れて、3人の遺児に分け与え、これによって柳生藩は「一万石以上」という大名の基準から外れ、藩としては一旦消滅するのだ。

山岡荘八は、宗矩を見舞った家光に向けて、宗矩に次のようなセリフを言わせている。

「柳生の呼吸は吐き出すが先にござりまする。よくよく吐き出してあれば、吸う力は子孫の中に甦る。溜めておきますると、胸の中で息が腐る。」

柳生陣屋跡はこじんまりとしていた

柳生陣屋跡はこじんまりとしていた陣屋は、間取りも小さく質素な建物だったのだろう。

敷地があった丘の上は、思いのほかこじんまりとしていて、そのことが、なぜか僕を安心させた。

正木坂道場に向かって上っていく

正木坂道場に向かって上っていく陣屋跡から上って行くと、川を挟んで向かいの山腹に、柳生三厳十兵衛が開いた正木坂道場があった。

三厳は、祖父の石舟斎が入滅した直後に、「生まれ変わり」であるかのように、宗矩の長兄として生を受けた。

成人してからは、宗矩に付き随い、将軍家光の小姓となるも、家光の怒りを買い、出奔して諸国を漫遊したと言われている。

一説には、この時はまだ戦国時代の残滓が残っており、戦の世を終わらせる最後の総仕上げとして、諸藩に幕府転覆を謀る不穏な動きがないか、諸国を巡って内偵する役割を担っていたとも言われている。

そして、最後に柳生の里に戻り、次の時代の剣士を育てるために開いたのが、この道場だ。

三厳はここで1万3千人もの門弟を錬成し、その門弟たちが全国の諸藩に出仕し、「平和の剣」と呼ばれる柳生新陰流を広めていった。

戦国時代に、武功を競うために修練された荒ぶる剣術を、平和を治めるのにふさわしい「武道」に鍛え直し、世に広めたという点で、この小さな柳生の里は、江戸300年の平和に陰ながら貢献していたのだ。

柳生新陰流は「活人剣(かつにんけん)」と言われる。

これに相対峙する言葉は「殺人刀」だ。

この意味するところを腑に落ちるところまで調べるには、相当時間を要した。

僕が理解した限りでは、「活人剣」の意味するところは二つある。

ひとつは、戦乱の世を斬り従えるためではなく、太平の世を守り人を生かすための剣であるという意味。

これは、仏法を守る不動明王が携える剣になぞらえる。

もうひとつは、この新陰流の剣法の極意に直結する意味で、相手構わず一方的に斬るのではなく、自分と相手との関係に着目し、相手を自由に働かせて(活人)、その働きにしたがって勝つ剣、という意味だ。

この説明は、「生命知としての場の論理~柳生新陰流に見る共創の理」という、生物物理学者の清水博先生の書籍に詳しくあった。

新陰流は、室町時代の末期に、上泉伊勢守信綱(かみいずみいせのかみのぶつな)によって創始され、それを伝授された柳生石舟斎宗厳(せきしゅうさいむねとし)が磨き上げて、「柳生新陰流」として、子の宗矩や、孫の兵庫助利厳(ひょうごのすけとしとし)に伝授されていった。

上泉伊勢守が抱いた命題は次のことだった。

剣術は、個別技である限り、理論上は、その技では勝てない剣術が存在するし、それをしのぐ技が新たに開発される可能性がある。

したがって、個別技からは、どんな相手にも勝てる必勝の技は生まれない。

たとえ相手がどのような技で来ようと、常に勝つことのできる普遍的な必勝技とは果たしてなんだろうか、、、と。

そして、出した答えは次のことだった。

自己中心的に相手を斬ることを念頭におく、剣術そのものに着目することはやめる。

代わりに、真剣勝負の「場」に目を付け、相手の、心も含めた動きにしたがって、自分が動くことによって勝つ、という必勝原理を会得する、と。

清水先生は、このことを即興劇になぞらえて、次のように説明していた。

そういえば、これは関ヶ原の戦いや、大阪冬の陣、夏の陣における、徳川家康の戦局の運び方に似ているのではないか。

そしてその背後には、兵法指南役として影のように家康に付き随った、宗矩の大きな働きがあったのではないか、、、と、想像が膨らんでいった。

芳徳寺の中に入っていく

芳徳寺の中に入っていく正木坂道場から歩いてすぐ先に、紅葉した木々に囲まれた臨済宗の芳徳寺があった。

開山は、宗矩と深く親交のあった沢庵和尚だ。

山岡荘八の「柳生宗矩」では、たくあん漬けを考案した話から、宗矩の推挙によって家光の相談役になっていくところまで、この「不良めいた」少し愛嬌のある禅僧のことが丁寧に描かれていて、影の主人公と呼んでも誇張ではないほどの存在感だ。

柳生の「活人剣」は、禅の公案に一致するものがあるようで、「不動智神妙録(ふどうちしんみょうろく)」という書物を書き、剣術と禅は一体であること、「剣禅一如」の境地を宗矩に説いた人物とも言われている。

芳徳寺の裏手にある柳生一族の廟所に向かう

芳徳寺の裏手にある柳生一族の廟所に向かう芳徳寺の中は柳生藩の資料館のようになっていて、書物や武具の展示の他に、本堂には宗矩や沢庵和尚の木像も祀られていた。

質素で素朴なお寺で、そのことがいっそう、それをとりまく自然の美しさを際立たせているように思えた。

芳徳寺の裏手にまわると、杉の木立に囲まれてひっそりと、柳生一族の墓所があった。

暮石は古く、卒塔婆に書かれた文字も消えかけていて、案内板すらなかったので、どのお墓が誰のものなのか、よくわからない。

手前が柳生十兵衛三厳、左奥が宗矩の墓

手前が柳生十兵衛三厳、左奥が宗矩の墓ようやく、芳徳寺の入り口でもらった説明資料を持っていたことを思い出し、そこに墓所配置図があるのを発見した。

「これが十兵衛、これが宗矩、、、」と特定しながら、それぞれ墓前で手を合わせた。

小説の中では、石舟斎と宗矩、そして、宗矩と三厳、宗冬など、親子の間で反目し合っていても、死後にはこうして、一族のお墓がしっかりと絆をもった家族のようにまとまっている。

ここに眠るうちの誰かが欠けたとしたら、柳生の精神と、日本の歴史を陰で支えた物語は生まれなかっただろう。

しばらくひとりでいたら、観光客が4人ほどやってきて、墓所が途端に賑やかになった。

「ようわからん!」とか、「読めんわ!」とか言っている。

「どなたのお墓をお探しですか?」と声を掛けようかと思ったけれど、そうすることが似つかわしくなく思えてきて、ひとり墓所を去った。

次の寄り道先に向かう

次の寄り道先に向かう紅葉を背景に自撮りするカップルを横目に見つつ、芳徳寺をあとにする。

その先、近鉄てくてくマップ上の柳生街道は、もう一箇所の寄り道ルートを示している。

うっそうたる森、天乃石立神社、、、と書いてある。

何やら神秘的な予感がして、ワクワクしながら、森の道を辿っていった。