【第17回】みちびと紀行 ~柳生街道を往く(柳生の里) みちびと紀行 【第17回】

10:01 am、僕は柳生の地を踏んだ。

9:19 amに近鉄奈良駅を出発したバスは、ぐんぐんと坂道を上って、山あいの集落を通り過ぎ、いくつもの峠を越えて、時刻表どおりに柳生に着いた。

そして、僕と数名の観光客とおぼしき人を残して、あっという間に見えなくなってしまった。

柳生バス停から歩き旅スタート!

柳生バス停から歩き旅スタート!あたりを見渡すと、すっかり山里の晩秋の風景だ。

11月の上旬ともなれば、柿の収穫もほぼ終わり、紅葉した葉も半分しか残っていない。

ありがたいことに、風もなく、うっすらと日の光が身体を温めてくれている。

観光案内所のようなものはなく、近鉄奈良駅でもらった地図・「近鉄てくてくマップ」と、自分の勘だけが頼り。

そのことが冒険心を駆り立てる。

さあ、ここから柳生街道を辿って奈良市街まで、21kmの歩き旅を始めよう。

- 近鉄てくてくマップ「柳生街道(剣豪の里コース)」

- 近鉄てくてくマップ「柳生街道(滝坂の道コース)」

東海道の旅を終えてから、僕はかなり内省的になっていた。

おそらくそれが、「自分と向き合う旅」だったからだと思う。

「さて次は、どこの街道を歩こうか?」

僕の心の声は、「柳生に行け」と告げた。

ここ最近の世界的な混沌の中で、僕は何らかの生き方の指針を求めていた。

自分は、どうあるべきか、どのようにこの時代に向き合うべきだろうか、と。

「不動心」、そんな言葉が心に浮かんだ。

何事にも動じない心、、、。

乱発される扇情的なニュースに、右往左往するのはもう止めよう。

虚実と正邪を見極める、冷徹な目を鍛えよう、と。

そんなことから、「相手の心の動きを心眼で見抜き、敵に惑わされない」という剣道の精神について調べ始め、その奥深さに見事にハマってしまった。

いつしか僕は、徳川家の御家流となり、江戸時代の300年の平和を支える礎となった「武士道」、柳生の剣を産んだ地に憧れを持つようになっていた。

話は横にそれるけれど、武士道を調べているうちに、その本物の武士道が台湾に根付いているというYouTubeの動画を発見した。

「今の剣道はスポーツになってしまっている。けれども竹刀ではなく真剣を携えた勝負は一瞬で決まる。それは心と心の勝負なのだ。」

と、インタビューを受けた台湾人は語っていた。

台湾には、「日本精神(リップンチェンシン)」という、台湾人が思う日本人像というものがあるらしい。

これは大きく分けて四つあり、規律、清潔、正義感、冒険心、であるということだ。

前の二つ、規律、清潔については、今の日本人は持ち続けているのだけれど、残りの二つ、正義感、冒険心は、戦後の日本人が急速に失っているものだと、台湾人は見ている。

正義感は、冒険心と密接に結びついていて、「義」を感じたら、即座に心を奮い立たせ、行動に移すことを厭わない姿勢を「冒険心」と表現しているようだ。

しかし、今の日本人はすべてが計算ずくなので、「勝てない」と思ったり、自分に不利と見るや、例え間違っていることを見ていても、簡単におもねたり、追従したり、見て見ぬ振りをしてしまう。

けれど、サムライは(と、その人は呼ぶのだが)、胆力を備えているので、義侠心が沸いたら勇気を奮い立たせるのだと、、、。

親日的な台湾人に対しては、確かに面目がない。

親日家だった、アルベルト・アインシュタイン博士の言葉を思い出した。

それは、悪いことをする人がいるからではなく、それを目にしているのに何もしない人がいるからだ。

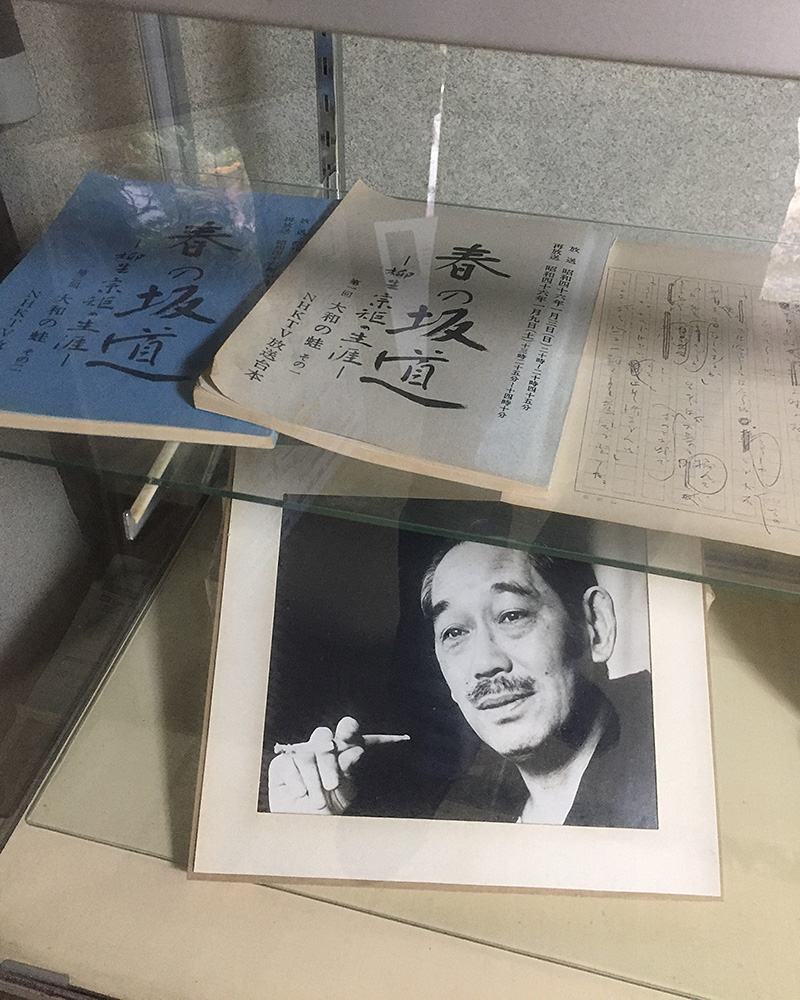

山岡荘八とNHK大河ドラマ「春の坂道」の脚本

山岡荘八とNHK大河ドラマ「春の坂道」の脚本柳生の里は、全くもって静かだ。

人影が見えず、鳥のさえずりだけが響き渡っている。

Googleマップで見ると、この剣豪の里は、ちょうど奈良と忍者の里・伊賀との中間に位置していて、「隠れ里」という雰囲気そのものだ。

柳生の里を舞台にした小説、山岡荘八の『春の坂道』(後に『柳生宗矩』と改題)にも、「弥さ」という忍者が、最初から最後まで重要な脇役として登場して、柳生の剣豪と忍者との関わりの深さが描かれている。

昔、ここら辺の人々は、隠者のように暮らしながら、世の中の動向を見据えて、いざとなったら活躍できるように、剣の腕、忍びの術を研ぎ澄ませていたに違いない。

その『春の坂道』は、昭和46年 (1971年) 、NHK大河ドラマとして放映された。

その後またたく間に柳生ブームが起こって、一時期はこの隠れ里も賑やかになったらしい。

山の中腹に立つ家老屋敷

山の中腹に立つ家老屋敷近鉄てくてくマップでは、柳生街道歩きの前段で、柳生の里の見どころを巡るようにルートが組まれている。

ルートに沿って、まずは、柳生バス停から歩いて5〜6分のところにある、「柳生の家老屋敷」を訪れた。

見学料を払って入ってみると、僕以外に訪問者はいなかった。

すると、センサーに反応したのか、この屋敷の説明の放送が始まった。

家老屋敷の庭

家老屋敷の庭ここは、柳生藩一万石の家老、小山田主鈴の旧邸で、屋敷は嘉永元年(1848年)に完成した。

昭和31年(1956年)に、この建物は小山田家の子孫から村人の手に渡り、その8年後の昭和39年(1964年)に、作家の山岡荘八が買い取った。

この頃山岡荘八は、『徳川家康』で既にベストセラー作家になっていて、この屋敷にしばしば滞在し、『春の坂道』の構想を練った。

そして、山岡没後の昭和55年(1980年)、遺族で衆議院議員でもあった山岡賢二氏が、この屋敷を奈良市に寄贈した、と説明された。

小説「柳生宗矩」、旧題は「春の坂道」

小説「柳生宗矩」、旧題は「春の坂道」僕はこの時、『春の坂道』も読んだことはなかったし、大河ドラマになったことさえ知らなかったので、山岡荘八とのゆかりを説明されてもピンと来なかった。

けれど、柳生街道を歩いた後で、『(『春の坂道』から改題された)柳生宗矩』を読んでみたら、彼が描きたかった、理想の国家や人間像が、この小説の端々、登場人物の一人ひとりに投影されているようで、それらがとても共感できたので、今では親近感さえ湧いている。

評論家がどのように山岡壮八を語っているのかは知らないのだけれど、僕が読み取った限りでは、彼は、世の中を治める者は「徳」を備えていなければならず、中でも「義」ということを最も大切にしているように思えた。

『柳生宗矩』の中でも、徳川家康が登場し、丁寧に描かれているのだけれど、関ヶ原の戦いで東軍が勝利したのは、東軍側に大義があり、家康の徳がすぐれていたからだ、という結論が導かれている。

一方、同じ関ヶ原の戦いを描いた、司馬遼太郎の『関ヶ原』では、家康の世間ずれした腹黒さが、純粋で生真面目な石田三成を打ち負かしたように描かれていて、この違いは面白かった。

司馬遼太郎の見立ても一理あると思えるけれど、山岡説であって欲しいと心から思う。

ひとり、静かな時を過す

ひとり、静かな時を過す柳生の山々を借景にした屋敷の庭園は、紅葉も控えめで、素朴な美しさがあった。

半刻ほど縁側で景色を眺めながら、晩秋の山里の屋敷にただ一人いる孤独を楽しんだ。

ここにしばらく座っていたら、なんとなく、自分が一介の剣士のような気分になってきた。

「うむ。これはなかなか幸先が良いぞ。」(←剣士風)

柳生街道の道しるべ

柳生街道の道しるべ家老屋敷を出て、柳生の里を見下ろしながら、地図と道しるべに従って進んでいく。

さて、これからどんな気分に出会えるだろう。

家老屋敷から続く街道

家老屋敷から続く街道子供時代に戻って、ちょっとした冒険をするかのように、晩秋の里の道を歩いて行った。