【第65回】みちびと紀行~下田街道を往く(開国のまち歩き) みちびと紀行 【第65回】

下田湾に浮かぶ黒船遊覧船と海上保安庁巡視船かの。間に見える島は犬走島

下田湾に浮かぶ黒船遊覧船と海上保安庁巡視船かの。間に見える島は犬走島3:50pm、「まどが浜海遊公園」を突っ切って、近道を探しながら玉泉寺へと急ぐ。

玉泉寺にある「ハリス記念館」の閉館時間は5:00pm、最終入館時間は4:30pmだ。

湾内には、海上保安庁の巡視船と遊覧船サスケハナ号が浮かび、その向こうにおむすび型の犬走島が見える。

日米和親条約の付録として、その細則が定められた「下田条約」では、外国人の上陸遊歩を、この島から半径七里の範囲内と定めていた

ちょうど七里に当たる天城峠は越えられなかったのだ。

雪を抱いた霊峰富士を、ゆっくり眺める機会もなかっただろう。

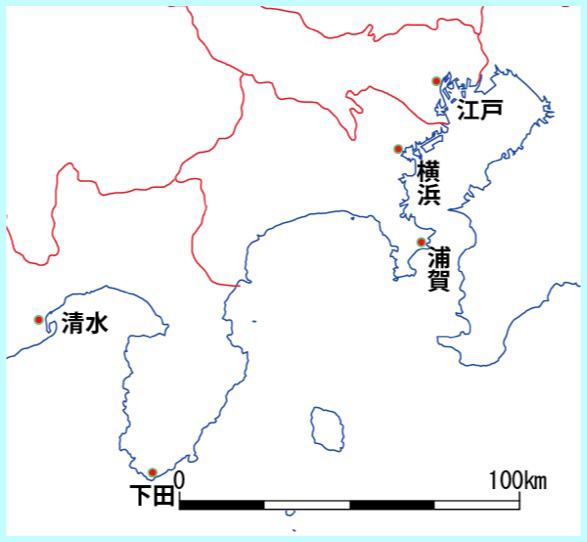

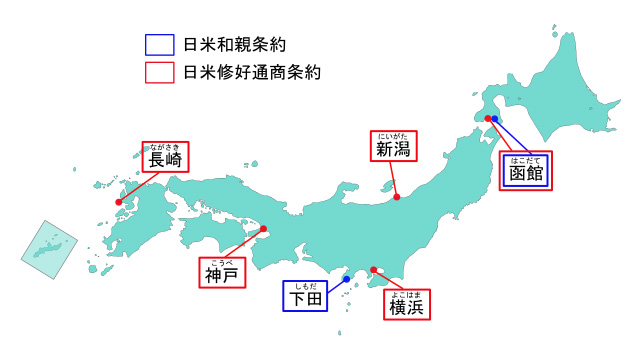

下田と浦賀

下田と浦賀下田は、ペリーが最初に来航した港、浦賀と関係が深い。

もともと下田には、江戸へ入る荷物を改める番所があったが、享保6(1721)年、浦賀に番所が移された。

上方からの荷物と、江戸以東の地域からの荷物の両方を検問するには、浦賀が便利だったからだ。

下田で従来荷物改めをしてきた63戸は、浦賀でも引き続き同業を続けることが許されたので、下田・浦賀の二重生活となった

静かになった下田港が再びにぎわい出すのは、133年後の1854年、日米和親条約で、箱館とともに開港されてからだ。

開港地が江戸から離れた下田と決まっても、ペリー提督は上首尾だと案外満足していたようだ。

自身が文責を担っている「ペリー艦隊日本遠征記」では、「これより望ましい港を選ぶことはできなかったであろう」と下田港を誉めたたえ、下田の気候、風景、人びとの暮らしぶりについても、好意的に記している。

さぞ、下田の思い出は忘れがたかったのだろう。

ワシントン記念塔、下田産の伊豆石がはめ込まれている

日本を離れる際に贈られた下田産の伊豆石は、今もワシントン記念塔にはめ込まれている。

(参照:「ペリー艦隊日本遠征記 下」(万来舎、オフィス宮崎編訳 p.265)

ペリーの来日航路(出典:日本財団図書館)

ペリーの来日航路(出典:日本財団図書館)当時の米国は、メキシコとの米墨戦争に勝利し、カリフォルニアを獲得すると、太平洋国家として清との貿易を求めるようになっていた。

そのためには、足掛かりとして、蒸気船の燃料、特に石炭を供給できる場所が不可欠となる。

そこで浮上したのが、固く鎖国していた日本だったというわけだ。

ペリーは、中国に対したのと同様に、日本には「友好的態度よりも脅しが利く」と上官に述べていて、そのためにも蒸気船の艦隊を組むことにこだわった。

実際、黒船艦隊は当時の日本人の度肝を抜いたわけだが、交渉に当たっては幕府側もなかなか健闘したようだ。

ペリー艦隊日本遠征記

ペリー提督と日本側全権の林大学頭復斎(はやしだいがくのかみふくさい)の交渉の模様は、以下のようだったらしい。

ペリーが言う。

「貴国は人命を尊重しない。近海の難破船を救助せず、海岸に近寄れば発砲し、漂着すれば罪人同様に扱い、投獄する。改めないならば国力を尽くして戦争に及び、雌雄を決する準備がある。わが国はメキシコとの戦争で、国都まで攻め取った。事と次第によっては貴国も同じようになりかねない。」

林が応える。

「戦争もありうるかもしれぬ。しかし、貴君の言は事実に反する。わが国の人命尊重は世界に誇るべきものである。大洋で救助できないのは大船の建造を禁止しているためであり、難破船には薪水食料の手当をしている。わが国の現状を見れば疑念も氷解する。積年の遺恨もなく、戦争におよぶ理由はない。とくと考えられたい。」

ペリーは別室でしばし考えた後、「薪水食料の手当、難破船救助の件、あい分かった。だが交易はなぜ承知されない。国益にかなうはず」と重ねる。

林が反論する。

「わが国は自国の産物で十分に事足りる。貴官は人命尊重と難破船救助が第一と言われた。交易は人命尊重と関係ないではないか。」

こうして、ペリーの交易要求は消え、日米和親条約の大枠が決まった。

(出典:「ペリー艦隊日本遠征記 上」(万来舎、オフィス宮崎編訳 p.13)

開国した港

開国した港米国側の記録では、林は「55歳くらいで中背で身だしなみよく、厳粛で控えめな人物」と評されている。

控えめな人間が腹をくくると、得体の知れない迫力を醸し出すものだ。

外交でものを言うのは、「筋道が通っていること」、そしてそれを堂々と言ってのける「胆力」なのだ。

玉泉寺の山門

玉泉寺の山門4:05pm、玉泉寺に着いた。

1856年から約3年間、初代駐日公使・タウンゼント・ハリスと通訳兼書記官のヘンリー・ヒュースケンが暮らし、日本最初の米国総領事館となった場所だ。

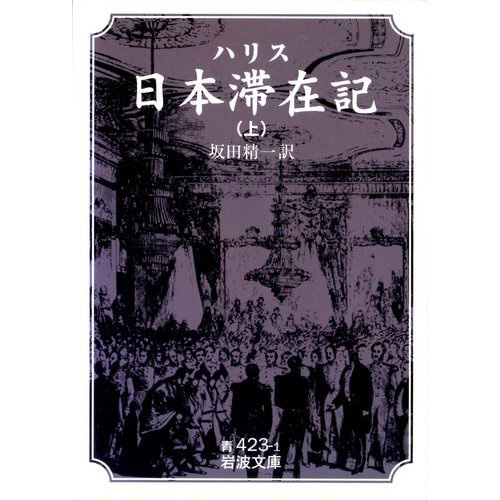

「ハリス日本滞在記」(岩波文庫)

「ハリス日本滞在記」(岩波文庫)さっそくハリス記念館を見学する。

展示物は、文書類が中心になっていた。

ハリスの日記は「日本滞在記」として上梓されており、ハリスが下田という土地を好意的にとらえていたことがうかがえる。

「この土地の気候は、望みうる限りのもっとも良いものである。」

「半マイルごとに立派な絵を描くに値する景色がある。」

「労働者階級で下田の労働者よりもよい生活を送っている者はいないだろう。」

と記述している。

ハリスは当時51歳。

健康を害し、栄養補給に牛乳を求めたこともあったが、湾内を散歩し、風景を愛でたりして、それなりに下田暮らしを楽しんでいたようだ。

日本本土で初めて米国記が掲揚された場所

日本本土で初めて米国記が掲揚された場所展示物を眺めていくと、ある場所で歩みが止まった。

そこには玉泉寺がたどった歴史の説明書きがあった。

ハリスやヒュースケンが去ってから60年後の大正時代、この寺は、どういう場所であったかも忘れ去られて、荒れ果てた状態だったというのだ。

大正9(1920)年、この寺に、24歳という若き文機和尚がやってくる。

庫裡は荒廃し、位牌堂は自然崩壊、唯一本堂だけが軒を傾かせながらも残っていたという。

困窮の中、寺に残された文献をたどるうちに、この寺が日本近代史において重大な役割を果たしていたことを発見。

地元の古老にも確認して、いよいよこの由緒ある寺院を再興し、後世に残していくことが自身の使命だと決意する。

まずは檀信徒に協力を求めるも、彼らはやんわりと拒否。

そこで上京して、史跡保存運動として協力者を探し、ついに日米協会から渋沢栄一翁へとつながる。

渋沢は、開国の立役者ハリスの歴史的功績を認めつつも、協力をむげに断ることはしないが、まずは地元の人々の無関心をどうにかすべきだと、至極まっとうな助言をしたという。

文機和尚は、その後も何度か渋沢事務所に足を運び、大正12年の関東大震災という一時期の断絶がありつつも、ついにはその誠意を認められ、信頼を得た。

折しも黒船艦隊将兵の墓参に訪れた、バンクロフト駐日大使の後ろ盾もあり、渋沢翁の多大な寄付によって、この寺が今ある形で再興したという。

幕末の開国というイベントは、まちがいなく日本史上における転換点だろう。

その重大な歴史を詳細にたどれるのも、下田が「開国のまち」として観光キャンペーンを打てるのも、この若き文機和尚のお手柄だろう。

そして、「史実を守り伝えていくこと」という実業界が見向きもしなさそうなものに、大きな価値を認めていた渋沢栄一の慧眼には、つくづく敬服するばかりだ。

(参照:玉泉寺HP )

牛乳の碑に夕日が照り返す

牛乳の碑に夕日が照り返すハリス記念館を出る頃には、すでに入り江の向こうに日が落ちていた。

吉田松陰の像

吉田松陰の像牛乳の碑も、吉田松陰の立像も、夕日色に輝いている。

帰り道、吉田松陰と弟子の金子重輔が、湾内に停泊するペリー艦に小舟で向かっていった柿崎弁天島に足を運んだ。

島の入り口には、数百万年前にできた立派なミルフィーユ状の地層がある。

これが斜交層理というのか。観光協会の女性が言っていたとおりだ。

暮れなずむ下田湾に浮かぶ柿崎弁天島

暮れなずむ下田湾に浮かぶ柿崎弁天島 ミルフィーユ状の地層、斜交層理

ミルフィーユ状の地層、斜交層理 「吉田松陰・金子重輔先生踏海企て」

「吉田松陰・金子重輔先生踏海企て」松陰と重輔の密航未遂事件については、ペリー艦隊日本遠征記にも記述があった。

ペリー側から見た松陰たちは、ずいぶん紳士的で好ましい人物だったようだ。

「彼らは率直に、自分たちの目的は合衆国に連れていってもらうことであり、そこで世界を旅して、見聞したいという願望を果たしたいのだと打ち明けた。」

「彼らは教養ある人物であり、標準中国語を流暢かつ端麗に書き、物腰も丁寧で非常に洗練されていた。」

と、記されている。

ペリーが、「残念ながら連れて行くことはできない」と断ると、「陸に戻れば首を斬られる。とどまることを許してもらいたい」と熱心に懇願していたが、結局、一艘のボートが降ろされ送り帰されることになると、悄然と去ったということだ。

松陰たちを米国に連れて行きたいのはやまやまだけれども、ここで連れて行ったら、日本の法律破りに加担したことになる。

そうなると、幕府と交渉が成立したばかりの日米和親条約があやうくなる。

どうかそれを分かってほしい。そして、無事でいてほしい。

そんな葛藤があったのだろう。この件についてはかなりの紙幅を割いて、敬意をもった状況描写がなされていた。

未遂には終わったけれど、「日本には、心を通わすことのできる、情熱と向学心を持った若者がいる」というデモンストレーションにはなったにちがいない。

(出典:「ペリー艦隊日本遠征記 下」(万来舎、オフィス宮崎編訳 p.312〜317)

松陰と金子重之輔はここに潜んで密航を企てた

松陰と金子重之輔はここに潜んで密航を企てたこのあと松陰はしばらく収監された後、釈放されて、萩で松下村塾を開く。

密航未遂事件を起こし、論ばかりでなく実行することを示した松陰には、さぞ「箔」がついたことだろう。

胆力を備えた多くの志士が彼のもとに集まり、転換期の日本の歴史を作ることになったのも、この下田湾で示した、若き松陰の情熱と果敢な行動力が遠因になったのかもしれない。

月明かりの下、ペリーロードを歩く

月明かりの下、ペリーロードを歩く開国をめぐって起こった様々な人間模様を思いながら、下田の町を歩く。

この地で大きく歴史が動いていたというのが不思議に思われる。静かな町だ。

ペリーロードを歩き、飲み屋を物色しながら、月明かりの道を今宵の宿へと向かった。