【第33回】みちびと紀行 ~中山道を往く(庚申塚~板橋) みちびと紀行 【第33回】

庚申塚の狛猿、愛嬌がある

庚申塚の狛猿、愛嬌があるときわ食堂で腹を満たしたあとは、100mほど先の庚申塚にお参りすることにした。

道と旅人の神様、猿田彦大神が祭られているところだ。

「花の名所」飛鳥山に向かう王子道との交差点にあり、江戸時代には道しるべを兼ねた庚申塚が建っていた。

全国にある庚申塚の多くは、道教に由来する「庚申講」を、3年間18回つづけた記念に建立されている。

60日に一度巡ってくる庚申(かのえさる)の日の夜、人間の体内にすむ三尸虫(さんしちゅう)という虫が、寝ている間に天帝にその人間の悪事を報告しに行くとされていて、それを避けるために、村じゅうで集まって夜通し眠らないで祈ったり、宴会をしたりする風習、それが庚申講だ。

平安時代から行われていたようで、当初は公家や僧侶が、すごろくや詩歌・管弦を夜通しやって楽しんでいたものが、江戸時代になって民間に普及していった。

おそらく多くの日本人は、人の体内に告げ口する虫がいることなど半信半疑で、むしろ、それを口実にして、娯楽や親睦の機会を得たかったに違いない。

この「徹夜の親睦会」は、「誰もが天帝に報告されるとマズイ後ろ暗いところを持っている」ということが前提になっているから、そうとうフランクな会話を楽しんでいたのだろう。

街道歩き旅をしていて、おそらく最も頻繁に見かけるもののひとつがこの庚申塚だ。

全国的に大人気の風習だったことはまちがいない。

日本では本来、完璧なものは人気がないし、他人を徹底的に非難する資格がある聖人君子などいないということを、庶民は日々の生活の中で理解している。

「見なかったことにしてね。聞かなかったことにしてね。そして、人にも天帝にも内緒にしておいてね。」

ユーモラスな3匹の猿の台座の上で、庚申塚の「狛猿」が「人情味のある」表情でこちらを見ていた。

都営荒川線、庚申塚駅

都営荒川線、庚申塚駅 さざえ堂で人生を思う

さざえ堂で人生を思う中山道は、庚申塚の先、都営荒川線を越えて、まっすぐに北に伸びている。

このあたり、さらに「昭和の香り」を漂わせていて、子どもの頃に帰った気分だ。

道沿いの大正大学にある「さざえ堂」に上ってみる。

さざえ堂といえば、会津若松にあるものに昔のぼったことがある。

建築用語では「二重螺旋構造」というらしく、階段を上る人と下るひとがすれ違わないような設計になっている。メビウスの輪のようだ。

階段をぐるぐるのぼって最上部にいき、美しいお顔をした観音さまに手を合わせて、その先の階段をぐるぐるとくだって地上に戻る。

こういう設計をした背景には、仏教のどんな教えがあるのだろう。

歩きながら考える。

人の一生、生物の一生、あるいは、春夏秋冬の四季の移ろいを、象徴しているのか。

来た道を戻るのではなく、ぐるぐると巡って頂点に達したあと、ぐるぐると終末に向かっていく、それが自然の摂理であり運命なのだ、ということか。

だとしたら、自分はいったいどのあたりにいるのだろう?

あとで、大正大学のホームページを調べてみたら、なんのことはない。

「この螺旋構造は、仏様の眉間にある白い毛=白毫(びゃくごう)の象徴です」とある。

白毫は、渦巻き状に生えていたらしい。

深読みし過ぎた。

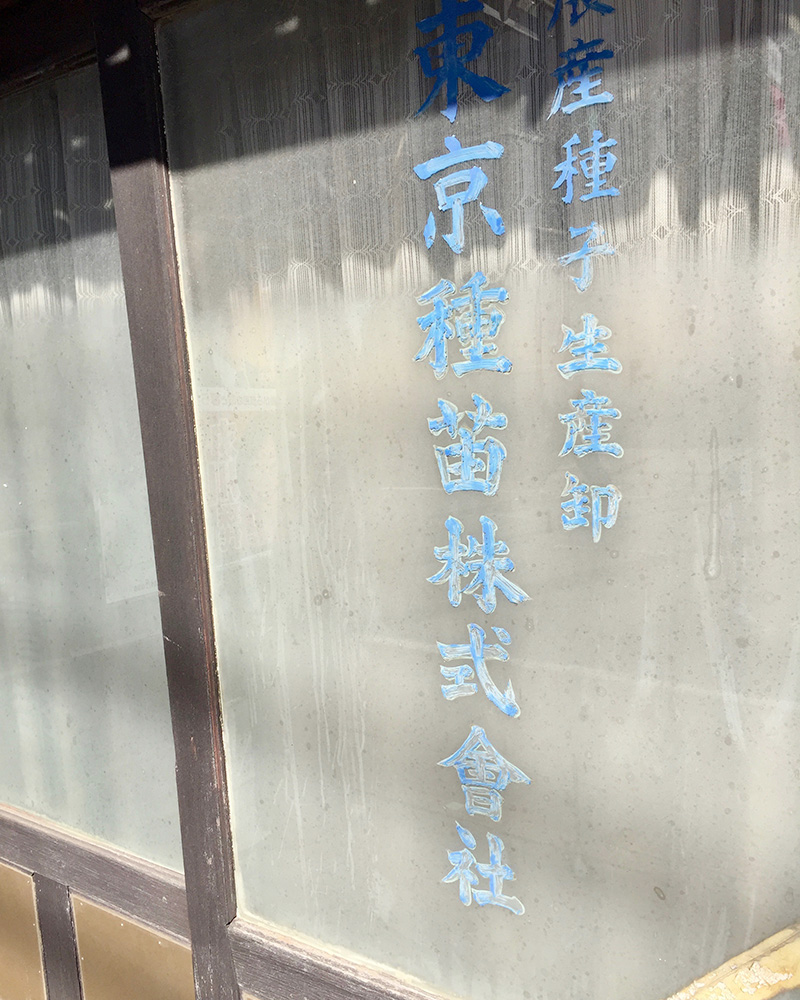

東京種苗株式会社、弘化元年(1844年)に創業

東京種苗株式会社、弘化元年(1844年)に創業 亀の子たわしはここから始まった

亀の子たわしはここから始まった巣鴨の入り口で、「旧中山道はタネ屋街道」という説明板を見たが、確かにこのあたり、見るからに老舗の種苗会社を見かけた。

日本には海外と比べて長い歴史をもつ企業が圧倒的に多いということはよく聞くけれど、こうして今も続いている会社があるということは、長きにわたって社会に受け入れられているということで、誇るべきことだろう。

そう思っていたら、その先に亀の子たわしの会社があった。

明治の中頃、西尾正左衛門という人物が、それまでワラや縄を束ねて使っていたタワシに改良を加え、針金で巻いたシュロを使ったタワシを発明し、その形が亀に似ていることから「亀の子たわし」という商品名にしたそうだ。

あまりにも日常すぎて、海外の市場でも普通に売られているので、そうとは気づかなかったが、ここが発祥だったのか。

僕はかつて「亀の子たわし健康法」なるものをやっていて、たわしでカラダをこすって風邪をひきにくくなったという経験があるので、そういう意味でもお世話になった。

アイデアは偉大だ。

最初はこの石の下に胴体が葬られたのか

最初はこの石の下に胴体が葬られたのか前方に埼京線の踏切が見えてきた。

すぐ近くには、JR板橋駅がある。

ここを左に入って、新撰組局長、近藤勇の墓所に向かう。

近藤勇は、新政府軍の総督府がおかれていた板橋まで連行され、処刑された。

斬首されたのち、首は京都に運ばれ三条河原でさらされ、その後、首は、誰かに持ち去られて行方不明。

近藤勇の首塚と呼ばれる場所は複数ある。

ここには、彼の胴体がしばらく葬られていた。

近藤勇、何が人を惹きつけるのか

近藤勇、何が人を惹きつけるのか僕は、新撰組の魅力をよくわかってはいない。

なぜ、こうも人気があるのか。

外国人に「新撰組とは何か?」と聞かれ、説明に窮したことがある。

英語のガイド訳を調べると、「special police force(特殊警察)」だったり、「assassins(暗殺者)」だったり、「a group of terrorists(テロリスト集団)」というものもある。

定義することが難しいのか、あるいは批判を恐れるがゆえか、「a group of young men(若者集団)」とざっくりした説明もある。

さすがに「暗殺者」や「テロリスト」と訳すことには、かなりの抵抗がある。

それは、神風特攻隊を「suicide squad (自殺分隊)」と英訳しているのを見たときの違和感に似ている。

この場合の違和感は、「unfairness(公正を欠いていること)」にも通じている。

何が公正でないかといえば、その言葉を使っている人、そして僕自身が、その当時の状況と「文脈」を、完全には理解していないからだ。

そして、単に行為だけを切り取って、その背後にある心情に対して沈黙していることに、割り切れないものを感じているからなのだ。

墓所にあった供養塔

墓所にあった供養塔説明板によると、ここにある供養塔は、新撰組のひとり、永倉新八が発起人となって建造したもので、「戦術方針の相違から一度は袂を分った永倉ですが、晩年は戦友を弔う日々を送ったと伝えられています」と書いてある。

さらされていた首が何者かに持ち去られ、「首塚」と称して葬られている場所が複数あることをみれば、近藤勇、よっぽど心酔され、慕われた人物にちがいない。

供養塔の前で静かに手を合わせる。

残りの人生で、彼のことを心から理解できる日が来るだろうか。

そんなことを考えながら、中山道を歩いていった。